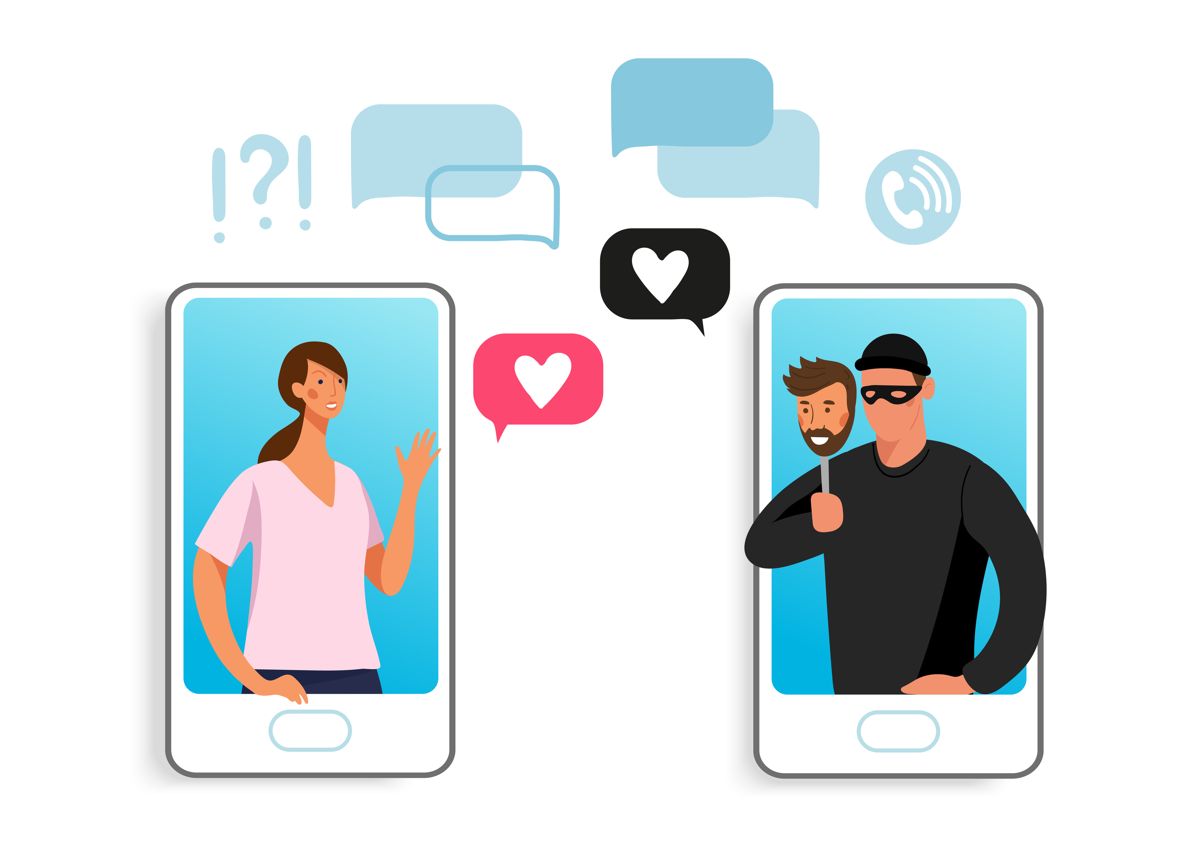

マッチングアプリ詐欺とは?よくある手口や詐欺に遭わないための対策も紹介

マッチングアプリ詐欺は親密な関係を築いた上で金銭を要求するため、被害に気づきにくいことが特徴です。本記事では、マッチングアプリ詐欺の主な手口を紹介するとともに、詐欺被害を防ぐための対策なども解説します。

マッチングアプリ詐欺は親密な関係を築いた上で金銭を要求するため、被害に気づきにくいことが特徴です。本記事では、マッチングアプリ詐欺の主な手口を紹介するとともに、詐欺被害を防ぐための対策なども解説します。

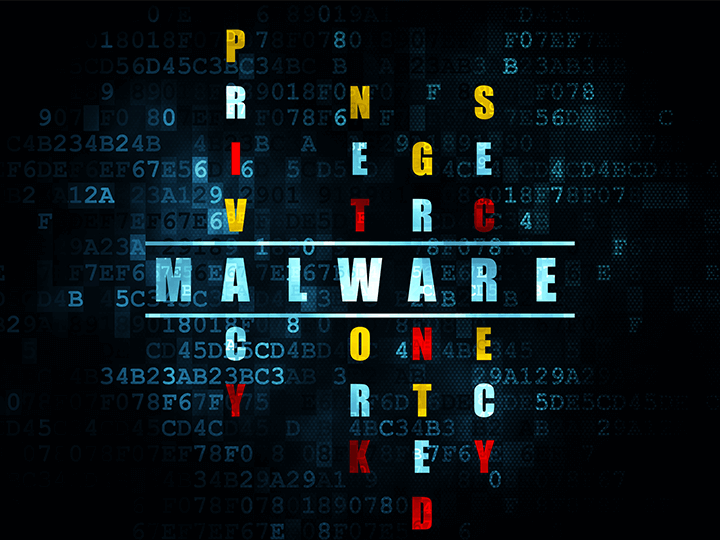

インターネットを利用する上で避けられない脅威の一つが「マルウェア」です。本記事では、代表的なマルウェアの種類とその特徴を詳しく解説するとともに、感染を未然に防ぐための具体的な対策について紹介します。

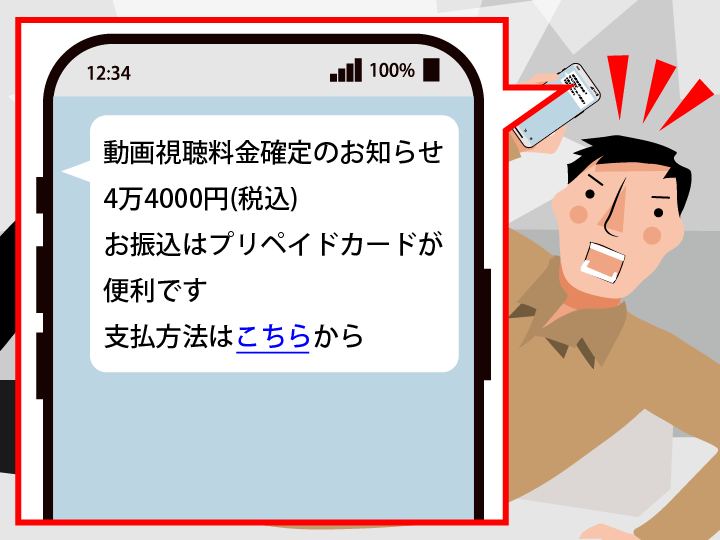

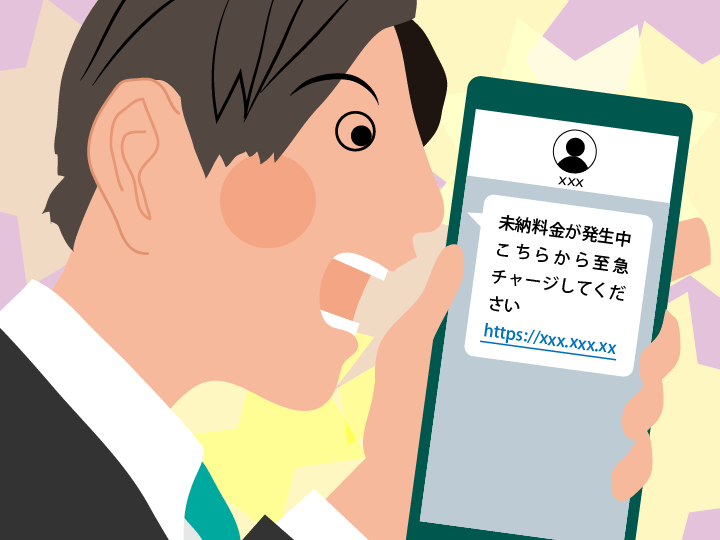

電子マネーを悪用した詐欺は、被害者が気づきにくく、短時間で金銭を奪われてしまう危険性があります。本記事では、電子マネー詐欺の具体的な手口を詳しく解説するとともに、被害を未然に防ぐための対策を紹介します。

偽サイトは実在する企業やサービスを騙る詐欺目的のサイトのことです。本記事では偽サイトに個人情報を入力してしまった際に起こり得るリスクや被害を防ぐための対策、被害に遭った場合の対処法について解説します。

フェイクニュースとは真実のように見せかけた誤情報・偽情報のことです。近年、SNSの普及に伴い増加傾向にあり、問題視されています。本記事ではフェイクニュースの問題点と事例や騙されないための方法を解説します。

ブラウザクラッシュは未保存のデータが失われたり、業務の効率が低下したりするため、できるだけ防ぎたいものです。本記事ではブラウザクラッシュする主な原因とリスクを軽減するための対策について解説します。

警察官を装った詐欺から身を守るためには、手口を知り、冷静に対応することが大切です。本記事では、警察を名乗る詐欺の具体的な事例を紹介し、警察を名乗る詐欺の特徴や騙されないための対策を解説します。

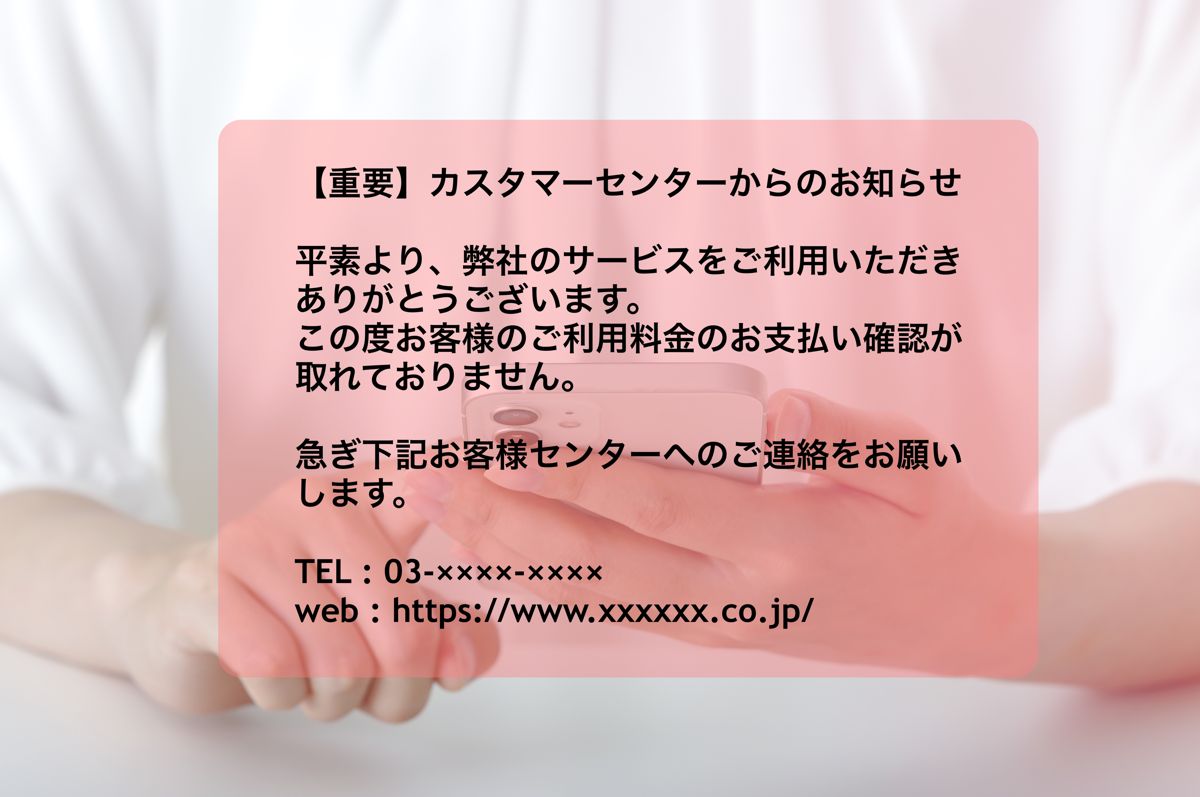

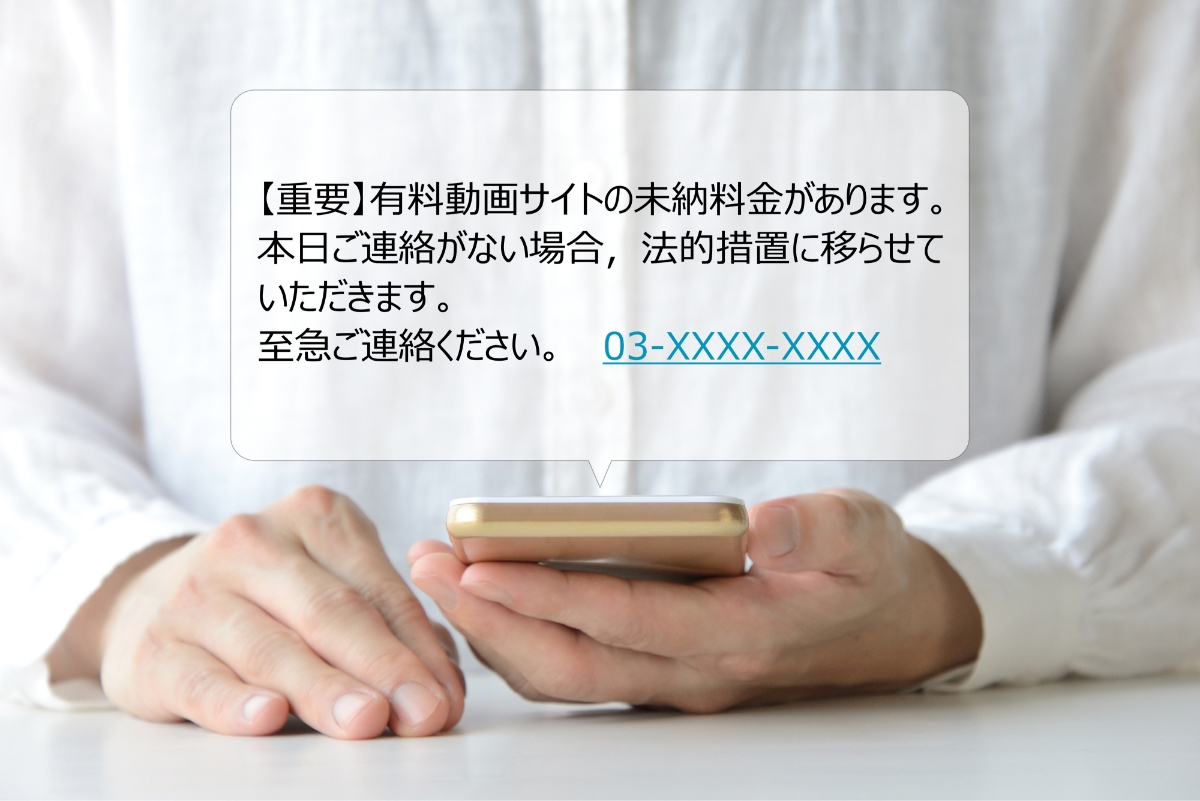

「未納料金があります」「法的措置を取ります」といった脅し文句で支払いを迫る架空請求の電話被害が増えています。本記事では、架空請求の具体的な手口を紹介しながら、被害を未然に防ぐ方法について解説します。

「+」から始まる電話番号は、国際電話識別番号と国番号が組み合わさったものです。本記事では、プラスから始まる電話番号の仕組みや、かかってくる理由、対策法について詳しく解説します。

国際ワン切り詐欺とは、海外の電話番号から1回だけコールし、折り返しの電話をかけさせる詐欺の手口です。本記事では、国際ワン切り詐欺が増加している背景、注意すべき国番号、具体的な対策について詳しく紹介します。

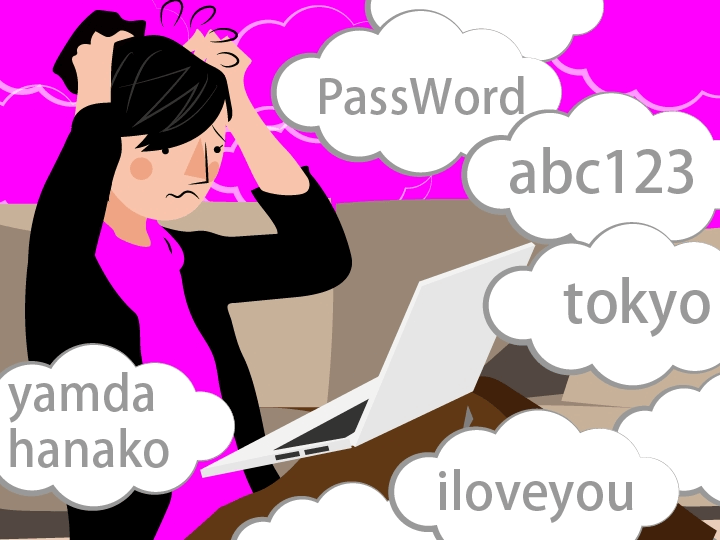

インターネットを利用する上で、パスワードの管理は非常に重要です。本記事では、パスワードが漏洩する主な原因や対処法、そして安全に管理するための具体的な対策について詳しく紹介します。

SNS型投資詐欺はターゲットと親しくなり、信頼関係を築いた上で投資を持ちかけ、高額な金銭を騙し取る手口です。本記事ではSNS型投資詐欺の手口や見極めるポイント、未然に防ぐための対策などを紹介します。

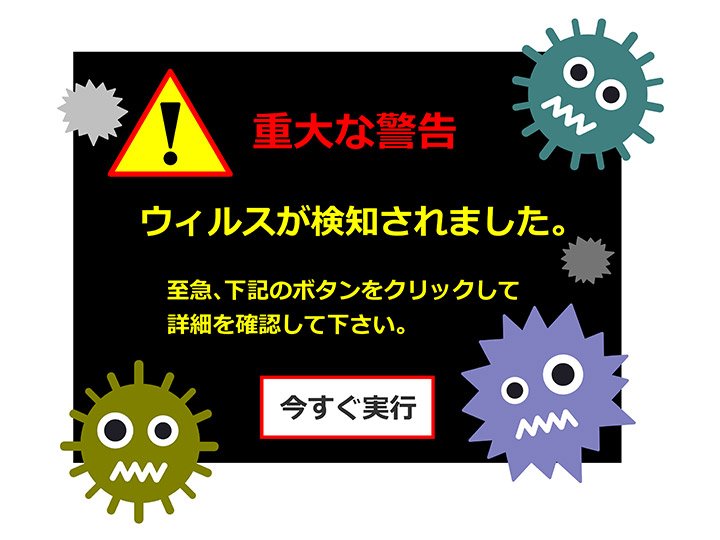

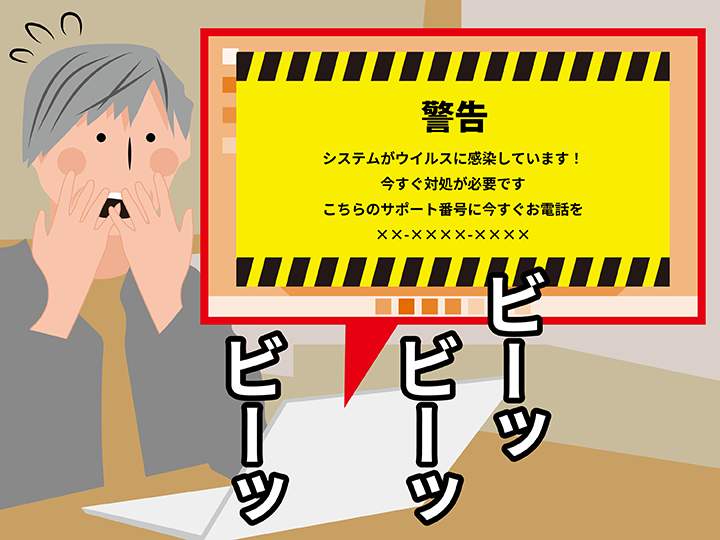

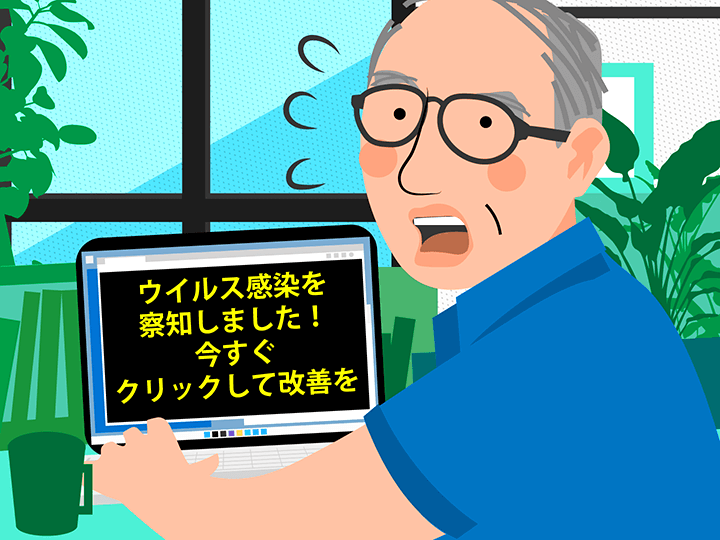

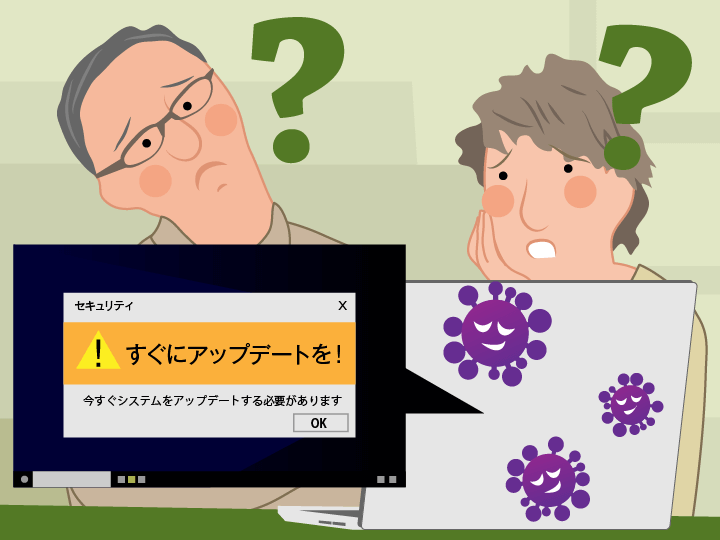

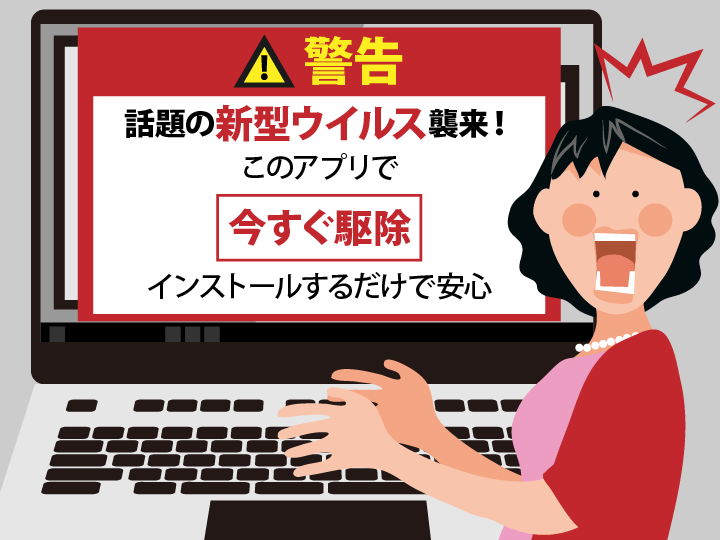

サポート詐欺は偽の警告メッセージを使ってユーザーを騙し、金銭を騙し取る悪質な詐欺です。本記事では、サポート詐欺の手口や被害を未然に防ぐための対策、万が一被害に遭ってしまった場合の対処法などを解説します。

メタバースの投資詐欺が増加している背景には、「法整備が進んでいない」という点が挙げられます。本記事では、メタバース投資詐欺の具体的な勧誘方法と、それを回避するための対策について詳しく解説します。

AIを悪用したサイバー攻撃や情報漏洩などの新たなセキュリティリスクが増加しています。本記事では、AI技術の進化によって生じる具体的なリスクを解説するとともに、効果的なセキュリティ対策について紹介します。

副業の詐欺サイトに騙されると、高額な初期費用を請求されたり、架空の仕事に誘導されたりするリスクがあります。本記事では、副業詐欺サイトのよくある手口を解説し、見分け方や被害を防ぐための対策について紹介します。

生成AIは情報漏洩やなりすまし、フェイクニュースの拡散などのセキュリティリスクが懸念されています。本記事では、生成AIがもたらすセキュリティリスクの具体例を解説し、身を守るための対策について紹介します。

仮想通貨詐欺は巧妙な手口を用いるため、知識のない人は簡単に騙されてしまう可能性があります。本記事では、仮想通貨の基本的な仕組みを解説した上で、主な詐欺の手口と被害に遭わないための対策を紹介します。

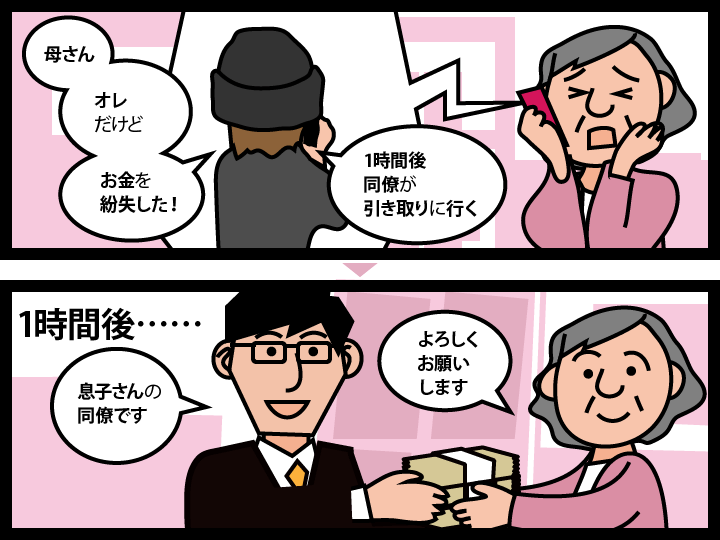

いわゆる「オレオレ詐欺」は、高齢者を中心に多くの被害をもたらしています。本記事では、オレオレ詐欺の実態や手口、被害に遭いやすい人の特徴を解説し、詐欺に巻き込まれないための具体的な対策を紹介します。

闇バイトは詐欺や強盗、運び屋などの犯罪行為への加担を意味し、一度関わると抜け出せなくなる危険があります。本記事では、闇バイトの募集が行われやすいサイトの特徴と、避けるための対策について詳しく解説します。

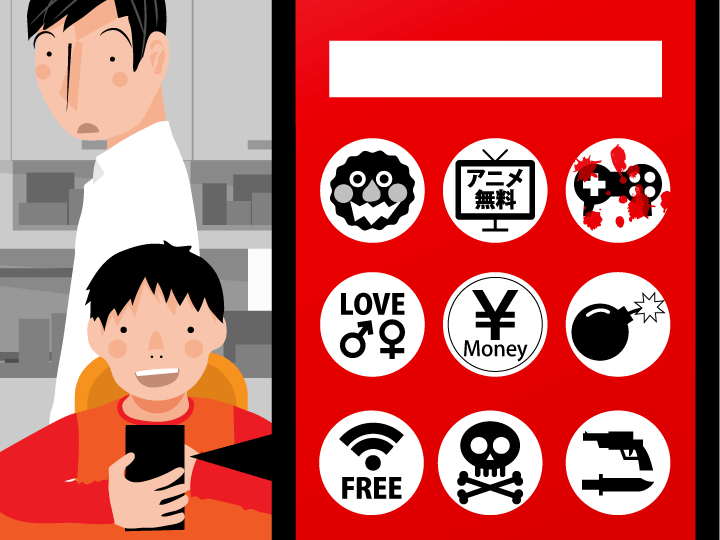

本記事では、子どもと大人の双方に影響をおよぼすインターネットトラブルの主な事例を紹介するとともに、安全にインターネットを利用するための具体的な対策について詳しく解説します。

ワンクリック詐欺は、Webサイトやメール、SMSに記載されたURLにアクセスするだけで高額な料金を請求される詐欺です。本記事では、スマホにおけるワンクリック詐欺の具体的な事例や事前対策について解説します。

辞書攻撃は、特定のアカウントに不正アクセスするために、リスト化したパスワード候補を次々に試すサイバー攻撃の一種です。本記事では、辞書攻撃の概要や似た攻撃手法、想定される被害、具体的な対策について解説します。

ハッキングとは、コンピューターやネットワークに不正に侵入し、情報を盗んだりシステムを破損したりする行為です。本記事では、ハッキングの仕組みや主な手口を解説するとともに、想定される被害や未然に防ぐための具体的な対策について詳しく説明します。

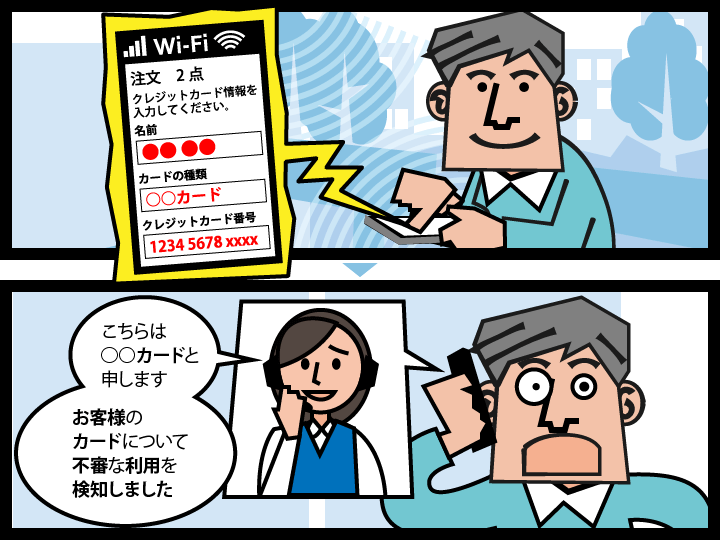

特殊詐欺のなかには電話を使って被害者に接触し、個人情報を聞き出したり金銭を騙し取ったりするものがあります。本記事では、電話を利用した特殊詐欺の現状や具体的な手口、そして被害を防ぐための対策について詳しく解説します。

ポップアップ詐欺とは、Webサイトの閲覧中に突然表示される偽のポップアップ画面を利用して、個人情報や金銭を騙し取る詐欺行為です。ポップアップ詐欺の仕組みや具体的な手口、被害に遭った場合の対処法について詳しく解説します。

フィッシングサイトの見分け方には、ドメインの確認やサイト内表記の自然さを確認するなどの方法があります。本記事では、フィッシング詐欺がもたらす被害内容と具体的な見分け方、騙されないための方法を解説します。

フェイクニュースはメディアやブログ、SNSで公開される事実ではない情報です。本記事では、フェイクニュースへの対策が必要とされる理由やフェイクニュースによって引き起こされるリスク、騙されない対策を解説します。

Googleから身に覚えのない確認コードが届く理由と対処法を解説します。確認コードに心当たりがない場合は、Googleアカウントへ不正ログインの可能性があるため、適切な対策を講じることが必要です。

ワン切り詐欺とは、ワンコールを行い着信履歴を残す「ワン切り」を用いた詐欺のことです。本記事では、ワン切り詐欺の具体的な手口と折り返してしまった際の対処法、ワン切り詐欺に遭わないための対策を解説します。

闇バイトの特徴は、報酬の高さや仕事内容の説明が少ないことなどに表れます。本記事では、闇バイトに加担してしまうリスクのほか、闇バイトの特徴を見抜くポイント、加担リスクを減らす対策を紹介します。

ファイアウォールの無効化が必要な場面とそのリスク、WindowsやMacで無効にする方法を解説します。ファイアウォールを無効にする必要がある場合も、できるだけ早く有効な状態に戻しましょう。

ブラウザのキャッシュとは、表示したWebページのデータを一時的に保存する機能です。本記事では、ブラウザのキャッシュ機能のメリットと、キャッシュクリアが必要になる理由、各ブラウザごとのクリア方法を紹介します。

クレジットカードの不正利用は年々増加傾向にあります。不正利用被害から身を守るために、原因を理解し、確認方法と対処方法を知ることが重要です。本記事ではクレジットカードの不正利用が多い理由や具体的な対策などを解説します。

サイト越えトラッキングを防ぐための方法を徹底解説。サイト越えトラッキングの仕組みについてわかりやすく説明しています。具体的な設定方法や防ぐメリット・デメリットも参考にしてください。

メールアドレスの流出対策は、個人情報の流出やフィッシングメールなどの被害を防ぐために大切です。本記事では、メールアドレスが流出するリスクや主な原因、流出リスクを低減する対策を紹介します。

セキュリティホールとは、ソフトウェアやOSに存在する弱点のことです。不正アクセスなどの侵入経路として悪用されるケースが増えています。本記事では、セキュリティホールに潜む3つのリスクとリスクを低減させる方法を紹介します。

なりすまし被害はSNSやメール、ECサイト、電話などで多くの事例があります。悪質ななりすましは大きな損害を与える可能性があり、早急な対策が必要です。事例をもとに被害に遭わないためのセキュリティ対策について解説します。

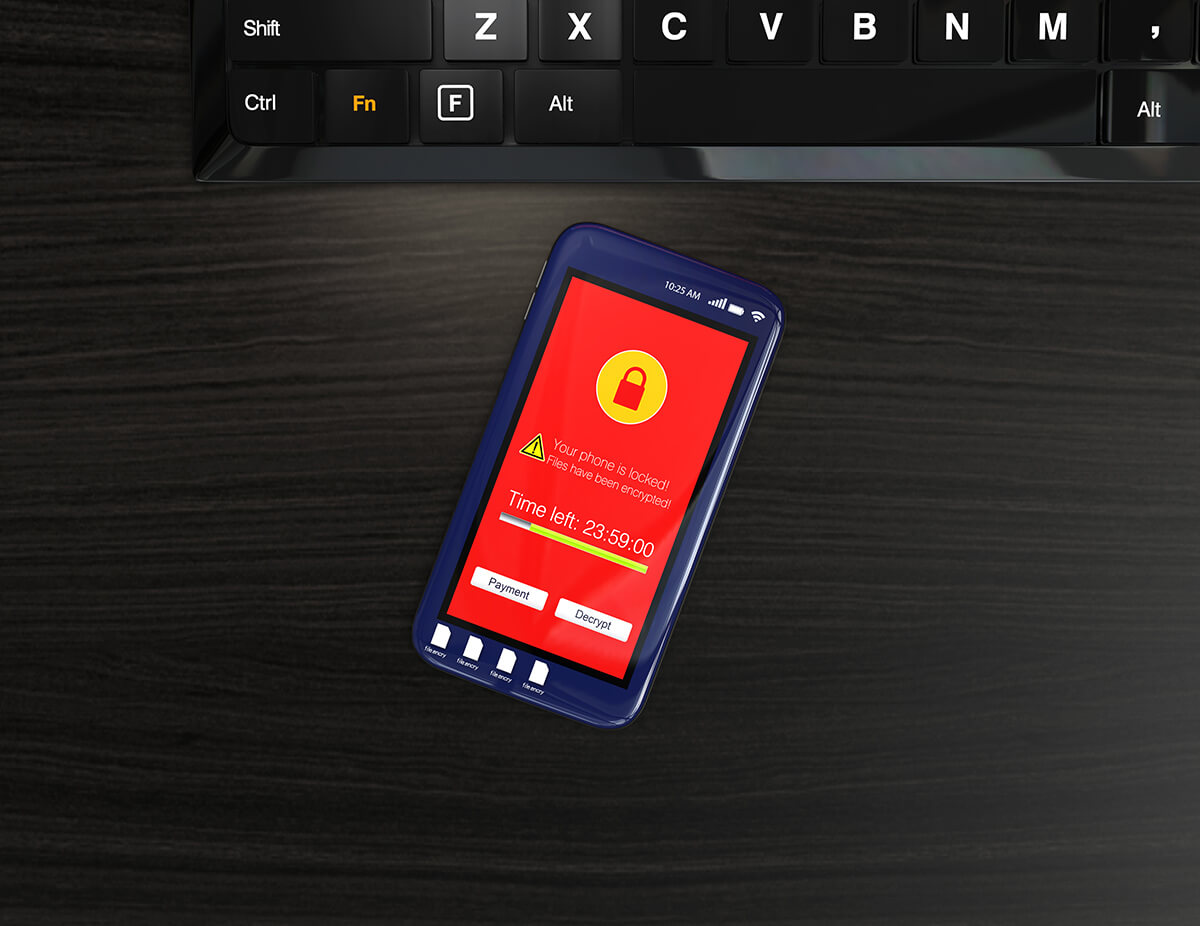

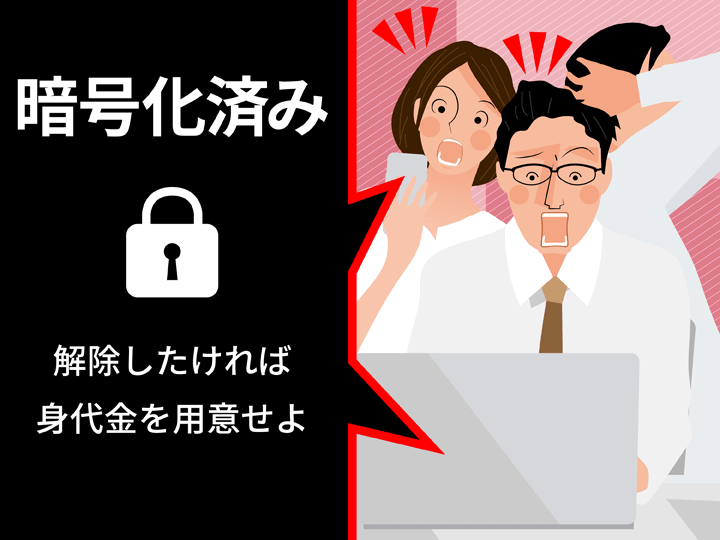

ランサムウェアは感染した端末の使用を制限し、復元の対価として金銭を求めるマルウェアの一種です。迷惑メールや偽装SMSなど感染経路は多岐にわたります。本記事ではランサムウェアの仕組みと感染経路、対策について解説します。

架空請求の電話とは、公的機関や大手企業・サービスなどを騙り、発生していない架空の利用料金などの請求を行う詐欺電話のことです。本記事では、架空請求の電話の具体的な手口と被害を未然に防ぐ対策法を紹介します。

ウイルスの感染からパソコンを守ってくれるのがアンチウイルスです。この記事では、アンチウイルスソフトの具体的な機能や、ソフトを使わないことによる危険性、ソフトを導入する時に気をつけるべき点などを解説します。

生成AIの利用に伴う情報漏洩のリスクと対策について解説します。重要な情報を安易に入力しない、セキュリティ対策サービスを活用するなど、情報漏洩を起こさないように対策や安全な生成AIの利用方法を提案します。

なりすましメールとは、実在する機関やサービスなどになりすましてユーザーを騙すメールのことで、スパムやフィッシング攻撃に使われる手法です。本記事では、なりすましメールの主な手口や見分け方、被害を防ぐ対策法を紹介します。

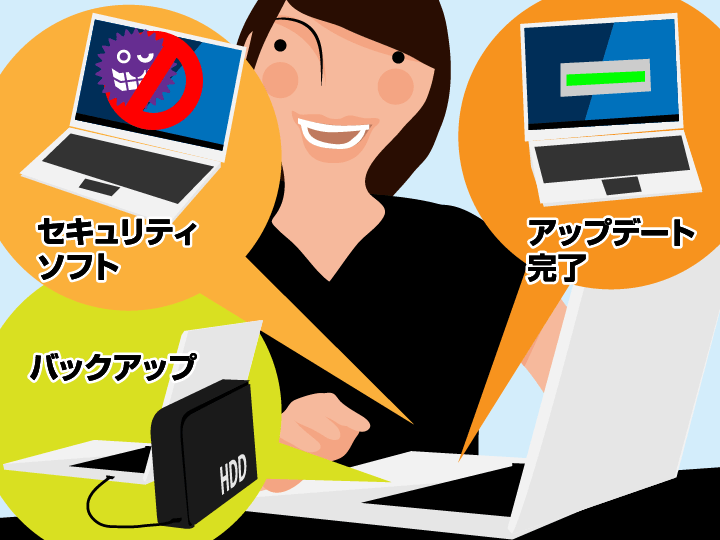

コンピュータがウイルスに感染し、情報が漏洩するなどの被害が発生しています。この記事では、ウイルスに感染する主な経路と4つの対策を詳しく解説します。セキュリティ対策サービスを活用するのも、感染を防ぐのに有効です。

国際電話詐欺とは、国際電話番号を悪用して行われる特殊詐欺の手口です。本記事では、近年増加傾向にある国際電話詐欺の被害の現状と代表的な手口、リスクを減らす対策方法を詳しく紹介します。

チケット詐欺の被害を防ぐためには、セキュリティ対策や公式チケットサイトの利用が不可欠です。本記事ではチケット詐欺の手口と防ぐための対策、万が一被害に遭った場合の対処法を紹介します。

ランサムウェアの感染を防ぐ対策として「セキュリティ対策サービスの活用」「多要素認証や複雑なパスワード設定」などが挙げられます。本記事では具体的な対策に加え、感染してしまった場合の対処法について解説しています。

恋愛感情を利用して金銭を騙し取るロマンス詐欺。その策略は巧妙化し、被害が増加しています。よく使われる手口や具体的な対策法を知ることで、あなたの大切な財産と心を詐欺から守りましょう。

フィッシング詐欺やウイルス感染など、巧妙化する脅威から身を守るためには、セキュリティ対策が不可欠です。本記事では、インターネットにおける脅威から守るための具体的なセキュリティ対策を紹介します。

パソコンやスマホでポップアップが突然出たり、バッテリーの減りが極端に早い場合は、マルウェアに感染しているかもしれません。当記事ではマルウェアを駆除する手順や、日頃から心がけたい感染対策を解説します。

トロイの木馬に攻撃されると、個人情報が流出したり、端末を遠隔操作されるなどの被害に遭うリスクがあります。当記事ではトロイの木馬を駆除する方法や感染を予防するための効果的な対策をわかりやすく解説します。

PC(パソコン)の乗っ取りは個人情報の漏洩や金銭的損失など、さまざまな被害につながるおそれがあります。当記事ではパソコンの乗っ取りが疑われるサインを6つ紹介するほか、具体的な対処法も解説します。

パソコンは標準搭載のセキュリティ機能だけでは不十分で、ウイルス対策ソフトも必要です。進化するマルウェアやサイバー攻撃から身を守るため、なぜウイルス対策ソフトが必要なのかを解説します。

ランサムウェアは企業だけでなく個人にも脅威がおよぶ可能性があるマルウェアです。当記事ではランサムウェアの被害事例や動向、リスクを低減する方法などを解説しているので、ランサムウェアの対策にお役立てください。

トラッキングとはユーザーのサイト内での行動履歴を収集・分析をする技術のことです。当記事ではトラッキングとはどのような技術なのかを具体的に解説し、許可したときの危険性や設定方法などもご紹介します。

パスキーとは従来のパスワードに代わる新しい認証方式のことです。当記事ではパスキーの概要や必要性、メリットなどを解説しています。パスキーのデバイスごとの設定方法なども記載しているので参考にしてください。

フィッシング詐欺は巧妙化しており、知らないうちに引っかかっているというケースも想定されます。当記事ではフィッシング詐欺に引っかかった場合に想定される被害内容や引っかかった場合の対処法を解説しています。

iPhoneで「侵害されたパスワード」の通知が来るのは、iCloudキーチェーンによるパスワード監視機能が働いているためです。安全性が低かったり、漏洩のリスクが高まったりした際に通知されます。本記事では、通知が届いた際の対処方法を解説します。

「フィッシング詐欺」の最新手口を徹底解説。巧妙化する詐欺の特徴や注意すべきポイントを具体例と共に紹介します。被害を防ぐための有効な対策方法も詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

「この接続ではプライバシーが保護されません」と表示された場合、警告を無視してアクセスすると危険なケースもあります。適切に対処することで、Webサイトの閲覧を継続できることもあるため、警告文が表示される理由と解決策を解説します。

iPhoneのWi-Fiが頻繁に切れてしまう場合、ウイルス感染の可能性は極めて低いです。本記事では、iPhoneのWi-Fiが切れる主な原因を、iPhone側とWi-Fi側の両面から詳しく解説し、それぞれの対処法を紹介します。

何もしていないのにiPhoneが熱くなる理由やリスクについて詳しく解説します。iPhoneが熱くなった場合の、原因別対処法も紹介するので、iPhoneが発熱していて不安に思っている方はぜひ参考にしてください。

NFT詐欺の手口は多岐にわたり、偽物のNFTを販売したり、偽のマーケットプレイスに誘導して個人情報を盗み取ったりと巧妙化しています。本記事では、代表的なNFT詐欺の手口を紹介し、被害に遭わないための対策を解説します。

050からはじまる番号は「IP回線を使用した電話番号」ですが、迷惑電話に悪用されているケースもあるため、注意が必要です。本記事では、050の電話番号から着信があった場合の対処法と、迷惑電話への対策法を紹介します。

Googleから「重大なセキュリティ通知」が届いた時、本物か偽物か迷うことがあるでしょう。本記事では、Googleのセキュリティ通知が届く理由や本物の見分け方、本物の通知が届いた場合の対処法を紹介します。

0800からはじまる電話番号は、フリーダイヤル番号です。しかし、なかには悪質な迷惑電話である可能性も考えられるため注意が必要です。この記事では、0800の番号の概要や着信した際の対処法、迷惑電話のリスクを減らす方法について解説します。

スマホが勝手に動く「ゴーストタッチ」は、タッチパネル・OS・アプリの不具合やウイルス感染などが原因として考えられます。症状を抑えるには原因ごとに適切な対処が必要です。この記事では、ゴーストタッチについて詳しく解説します。

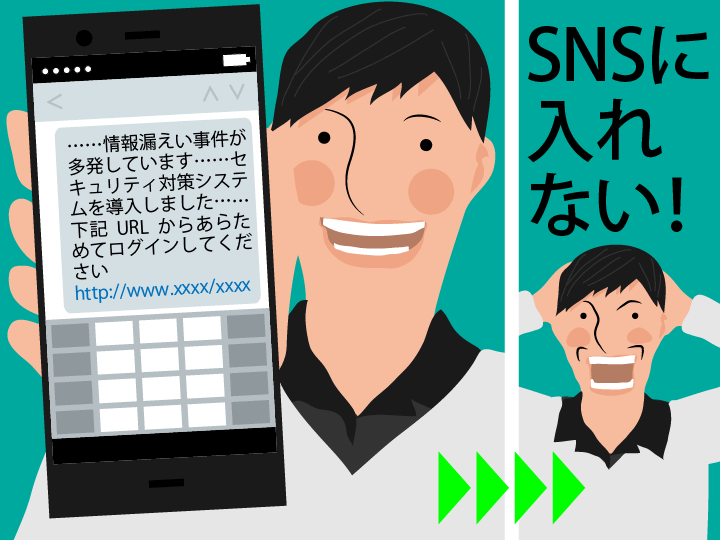

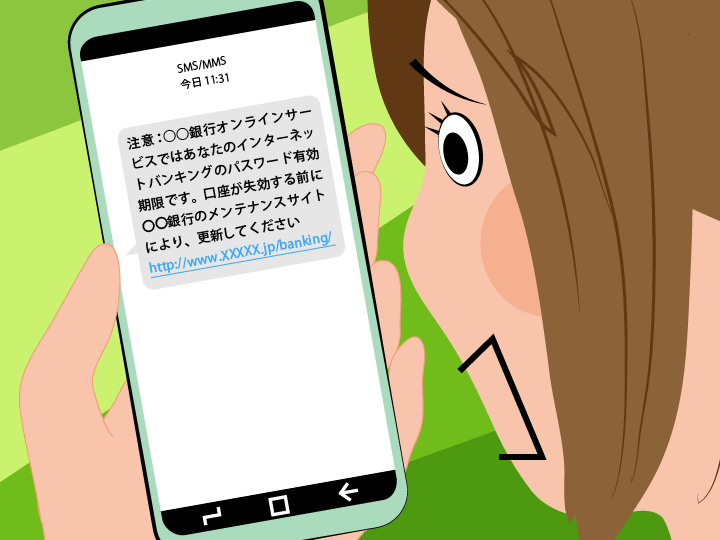

近年、SMSを悪用したフィッシング詐欺「スミッシング」による被害が増えています。この記事では、スミッシングの詐欺手口やなりすまし事例、被害に遭わないための方法について解説します。

インターネット詐欺の事例には、巧妙な手口で個人情報を盗んだり、お金を騙し取ろうとしたりするものが多くあります。この記事では、インターネット詐欺の手口や事例、被害に遭ったときの対処方法を解説します。

Androidのスマホの動作が重くなる原因は、ストレージ不足やメモリ圧迫、通信環境の不安定さ、OSやアプリの不具合などさまざまです。本記事では、それぞれの原因に応じた具体的な対処法をわかりやすく解説します。

アダルトサイト詐欺は、身に覚えがなくても突然被害に遭う可能性があるため、インターネットを利用する際には注意が必要です。この記事では、アダルトサイト詐欺の手口や対処法について解説します。

ネット通販サイトのなかには、本物のサイトに見せかけた詐欺サイトが存在します。この記事では、詐欺サイトの見分け方や被害に遭った場合の対処法を詳しく解説します。詐欺サイトの被害を防ぎたい方は、ぜひ参考にしてください。

Androidのスマホの動作が重くなる原因は、ストレージ不足やメモリ圧迫、通信環境の不安定さ、OSやアプリの不具合などさまざまです。本記事では、それぞれの原因に応じた具体的な対処法をわかりやすく解説します。

スパイウェアの侵入を防ぐには、事前の対策が大切です。スパイウェアに感染したまま放置すると、データ流出のリスクが高まります。この記事では、スパイウェアの感染対策やデバイス別の駆除方法について解説します。

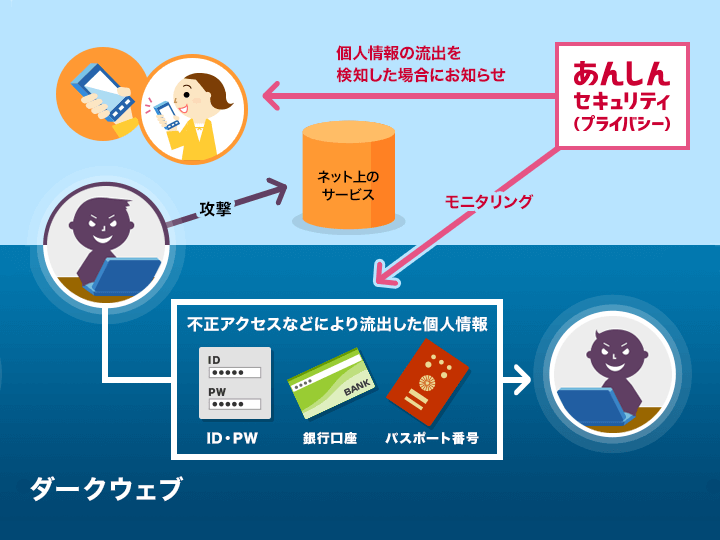

個人情報がダークウェブに漏洩していないか心配している方も少なくないでしょう。情報が犯罪に利用されるのを防ぐためには、漏洩していないか定期的にチェックすることが大切です。本記事では、ダークウェブへの個人情報の漏洩を確認する方法を紹介します。

インターネット利用中に警告画面が表示され「詐欺かもしれない」と不安になったことはないでしょうか。この記事では、サポート詐欺による偽警告画面の消し方や、詐欺被害に遭った場合の対処法を紹介します。

スマホのギガが異常に早く減ると、「ウイルスに感染してしまったのでは?」と不安になるでしょう。この記事では、ウイルス感染が疑われる場合の対処法や、ギガを消費する可能性のある原因について解説します。

iPhoneにデータ漏洩の警告が表示され、不安になったことはないでしょうか。この記事では、iPhoneに表示されるデータ漏洩警告の意味や対処法、予防策を紹介します。大切な情報を守るためにもぜひ参考にしてください。

悪意ある人たちは、さまざまな手口を使ってあなたに接触しようとします。

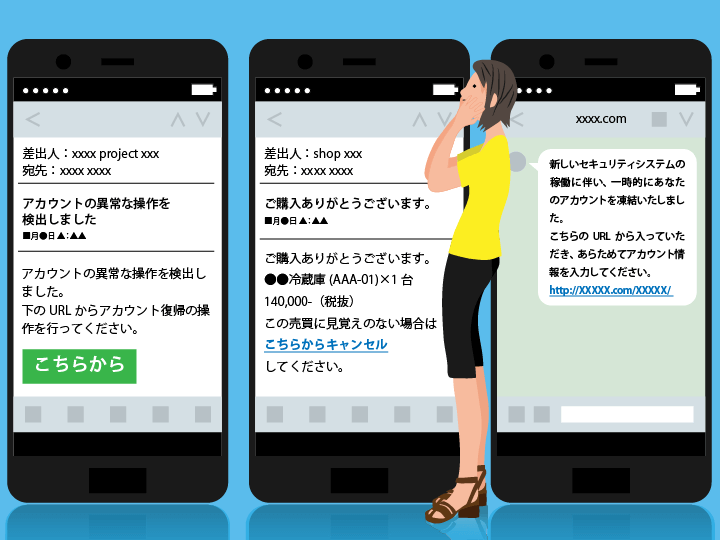

以前ご紹介した、SMSやSNSのDMに届く詐欺師からのメッセージには、実はさまざまな亜種が存在します。

突然見覚えのない海外からの着信があり、不安に感じたことはありませんか。本記事では、海外から電話がかかってくる理由や被害に遭わないための対処法を紹介します。海外からの不審な電話にお悩みの方は参考にしてみてください。

no replyメールとは、受信者が返信できないように設定されたメールのことです。本記事では、no replyメールの特徴や目的、迷惑メールかどうか見分けるポイントや迷惑メールの受信リスクを低減させる対処法を解説します。

怪しいメールを受信して「詐欺やウイルスでは?」と心配になったことはないでしょうか。本記事では、怪しいメールが届く理由や種類、対策法について詳しく解説します。迷惑メールにお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

無言電話がかかってくると「理由は何だろう?」と心配になるのではないでしょうか。本記事では、無言電話の理由やリスクを回避するための対処法を具体的に紹介します。無言電話にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

「+81」がついた電話番号から着信があり、誰からの電話か不安に感じたことがある方もいるのではないでしょうか。この記事では、「+81」からはじまる電話番号の数字の意味や、詐欺被害に遭うリスクを減らす方法について解説します。

これから年末年始にかけてブラックフライデーやクリスマスなどECサイトが安売りセールを実施するタイミングが続きます。

ひと昔前まで「ネットを使う」と言えば、Webサイトの閲覧かメールの読み書きを指していましたが、現在は動画共有サイトの視聴に勝るものはないでしょう。

iPhoneが熱くなるのは、ウイルスが原因かもしれません。しかし、ウイルス感染以外にもさまざまな原因が考えられます。本記事では、iPhoneが熱くなる原因がウイルス感染かどうかを見分ける方法や、適切な対処方法についてご紹介します。

海賊版サイトを見ることによるリスクについて気になる人もいるでしょう。この記事では、海賊版サイトの閲覧リスクと、アクセスしてしまった場合の対処法を解説します。安全なインターネット利用のために、ぜひ参考にしてください。

Webサイトを利用していると、Cookieに同意することを求められることがありますが、同意することによるリスクが気になる人も多いのではないでしょうか。この記事ではCookieの基本的な役割や同意する場合のメリット、そして考慮すべきリスクについて詳しく説明します。

インターネットでサイトを閲覧する際、サイトの安全性をチェックすることは非常に重要です。この記事では、サイトの安全性をチェックするためのポイントを解説します。安全にサイトを閲覧したい人は、ぜひ参考にしてください。

セーフサーチとは、不適切なコンテンツをフィルタリングし、安全なインターネット環境を提供するための機能です。この記事では、セーフサーチが必要な理由や、AndroidとiOSそれぞれのセーフサーチの設定方法を分かりやすく解説します。

スマホの普及に伴い、メールを悪用した詐欺が増加しています。メール詐欺に遭わないためには、メール詐欺の種類や見分け方を把握しておくことが大切です。今回は、メール詐欺の種類や見分け方、対策方法について解説します。

ユーザーのスマホに不正侵入し、バックグラウンドでさまざまな悪事を働くスパイウェア。放置すると詐欺や犯罪に巻き込まれるおそれがあり大変危険です。この記事ではスパイウェアの種類や感染した時の症状、駆除方法などを解説していきます。

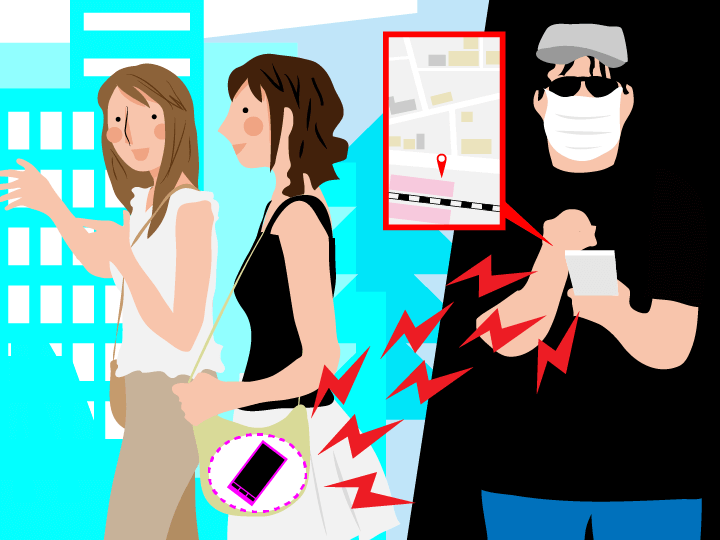

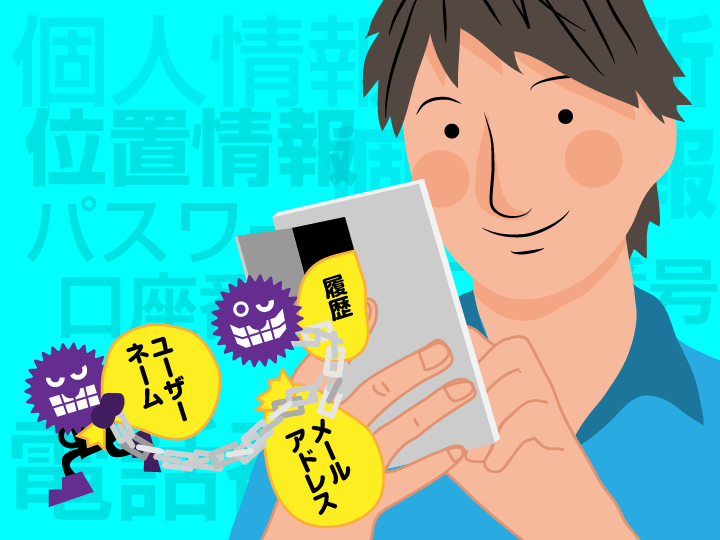

スマホは便利な反面、個人情報が流出してしまうリスクが存在します。スマホの盗難やのぞき見に加え、フィッシングサイトなどのインターネットを経由した個人情報の窃取にも気をつけなければいけません。本記事では、スマホから個人情報を流出させないための対策を解説します。

Androidスマホにおけるウイルス対策の必要性や具体的な対策方法、万が一感染してしまった場合の対処法をわかりやすく解説します。加えてセキュリティ対策サービスの活用や、怪しいアプリのインストール回避など今すぐできる対策をご紹介します。

スマホがマルウェアに感染してしまうとスマホが利用できなくなったり、個人情報が漏洩したりするといった被害につながる可能性があります。本記事ではマルウェア対策を中心に、未然に感染を防止する対策についても紹介します。

スマホの普及に伴い、スマホ利用者を狙った詐欺の手口は多様化しています。スマホ詐欺の被害を防ぐには、詐欺の種類や特徴を知り、適切な対処法や対策を知っておくことが大切です。本記事ではスマホ詐欺の種類や対策方法について、詳しく解説していきます。

スマホから突然聞き慣れない音が鳴り、不安を感じたことはないでしょうか。この記事では、スマホから変な音がする原因や、ウイルス感染による症状について詳しく解説しています。スマホの異常な動作に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

ビジネスメール詐欺とは、企業や個人に対し経営者や取引先を装って金銭などを騙し取る手口です。本記事では、詐欺の具体的な手口や被害に遭った際の対処法、リスクを最小限に抑えるための対策法も紹介しますので、被害を未然に防ぎたい方はぜひご覧ください。

非通知の電話に出てしまい不安を感じた経験はありませんか。この記事では、非通知電話に出てしまった場合のリスクや対処法について解説します。また、怪しい電話番号からの着信によるリスクを減らす方法も紹介するので、お困りの方はぜひ参考にしてください。

非通知でかかってくるワン切り電話の目的や手口、そしてその対処法について詳しく解説します。不審な電話に振り回されないための対策や対応方法を紹介し、あんしんして電話を利用するための情報を提供します。

迷惑メールを放置すると危険なのかどうか、気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、迷惑メールを放置する危険性や、届く理由について解説します。迷惑メールによるリスクを減らす方法も解説するため、ぜひ参考にしてください。

知らない番号から電話がかかってきた時の適切な対処法について解説します。また、迷惑電話かどうかを見分けるためのポイント、そして迷惑電話を防ぐための効果的な対策について詳しく解説しますので、知らない番号からの電話にお困りの方はぜひ参考にしてください。

迷惑メールは大手企業や有名サービス、金融機関を語り、不安を煽る文面でフィッシングサイトに誘導し、金銭を騙し取ろうとします。被害を防ぐためには、迷惑メールの手口や傾向を知っておくことが重要です。本記事では、迷惑メールの事例や対処方法をご紹介します。

迷惑電話は誰もが突然かかってくる可能性があります。本記事では迷惑電話がかかってくる理由や、かかってきたときの対策方法を解説します。迷惑電話にお困りの方や、対策方法を探している方はぜひ参考にしてください。

フェイクアラートは、偽の警告メッセージを表示することで不安を煽り、不正なサイトへのアクセスを促したり、不審なファイルをダウンロードさせたりなどの目的で表示されます。本記事ではフェイクアラートの安全な消し方や対処法、また表示を防ぐ方法について解説します。

迷惑メールやSMSで届く迷惑メッセージに困っていませんか?本記事では、被害に遭わないための方法や、効果的な対策方法について解説します。また、開封してしまった場合の対処法についても紹介しますので、迷惑SMSや迷惑メールの対策や対処にお困りの方はぜひ参考にしてください。

デジタル社会の進展に伴い、人間の心理を巧みに悪用する「ソーシャルエンジニアリング」が深刻な問題となっています。この記事では、ソーシャルエンジニアリングの実態や手口について詳しく解説します。日々変化するサイバー攻撃から身を守るヒントを知りたい方は、ぜひご一読ください。

詐欺メールは年々巧妙化しているため、見分けるのが難しくなっており、気づかないうちに金銭的な被害や個人情報の流出といった被害に直面するリスクが高まっています。今回は、詐欺メールの手口や見分け方、適切な対処法について解説します。

Androidスマホがウイルスに感染すると深刻な問題が発生する可能性があるため、早期発見と適切な対応が重要です。この記事では、Androidスマホのウイルス感染のサインと、感染時の対処方法について詳しく説明します。スマホの安全性に不安を感じている方は、ぜひご覧ください。

近年、Androidを狙うマルウェアの脅威が増加しています。本記事では、Androidを標的とするマルウェアの手口と、効果的な対策方法について詳しく説明します。Androidスマホを安全に使用したい方は、ぜひご一読ください。

スマホの普及に伴い、不正アプリによる被害のリスクも高まっています。この記事では、不正アプリの定義やその巧妙な手口、インストールした際の影響について詳しく紹介します。スマホを安全に利用したい方は、ぜひご覧ください。

スマホを使用する上で、マルウェア感染は大きな不安要素の一つです。本記事では、スマホがマルウェアに感染した場合の症状や対処方法、さらに感染予防策について詳しく解説します。日常的にスマホを利用している方は、ぜひご一読ください。

iPhoneはほかのスマホに比べて、一般的にウイルス感染のリスクが低いと考えられていますが、必ずしもリスクがないわけではありません。本記事では、iPhoneにウイルスが感染した際の対処方法と、日頃から実践できるウイルス対策について解説しています。

近年、フィッシングメールによる被害は増加傾向にあります。こうした被害を防ぐためには適切なフィッシングメールの対策を講じることが大切です。今回は、フィッシングメールの概要や手口、対策法について解説します。

近年、SMSを悪用したフィッシング詐欺が深刻な問題となっています。この記事では、詐欺の仕組みや典型的な事例について解説します。また、SMSを利用した詐欺による被害を防ぐための対策法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

スマホには多くの個人情報やデータが含まれています。その反面、大切な情報が知らぬ間に外部に流出してしまうリスクも潜んでいます。この記事では、スマホからのデータ漏洩が発生する要因や対応方法について詳しく説明します。

ダークウェブモニタリングの基本的な考え方や必要性、個人情報が流出している際の対処法について詳しく説明します。個人情報の流出を防ぎたい、安全にWebサイトを利用したいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

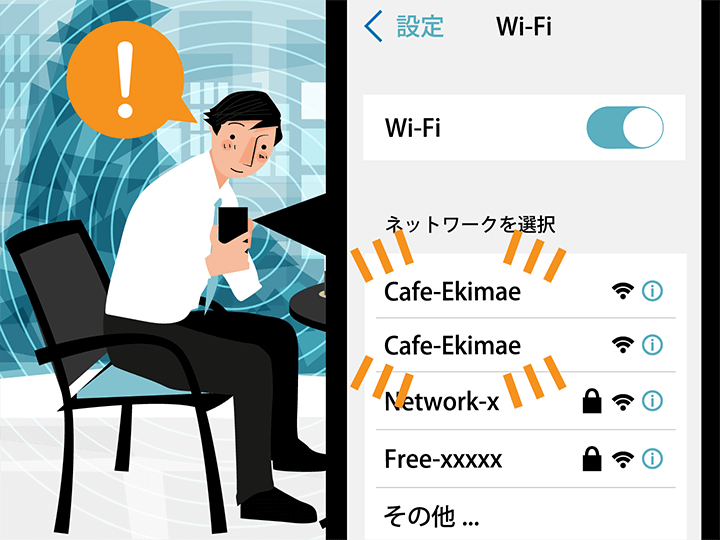

Wi-Fiを介してスマホにウイルスが感染してしまうと、深刻な問題に巻き込まれる可能性があります。この記事では、Wi-Fiを通じたスマホへのウイルス感染の原因と被害、さらにその対策について詳しく解説します。スマホを日常的に使う人は、ぜひ参考にしてください。

インターネットには、一般的な検索エンジンからはアクセスできないサイト群が存在します。それが「ダークウェブ」と呼ばれるものです。本記事ではダークウェブの概要や、ダークウェブで行われている取引きの内容、そして利用に伴う危険性について詳しく解説します。

危険なサイトを判別するための方法をわかりやすく解説します。URLの確認、サイトの外観チェック、セキュリティ対策ツールの活用といった具体的なチェックポイントやアクセスした際の対処法など、安全にインターネットを利用するための知識を紹介します。

「トロイの木馬を検知しました」といった警告に、どのように対応すべきか困ったことはないでしょうか。この記事では、トロイの木馬に関する警告が本物かどうかを見分ける方法と、偽の警告に対処するための具体的な手順について解説します。

スマホのウイルス感染は深刻な問題です。本記事では、ウイルスの主な感染経路や除去方法について解説します。また、ウイルス感染を防ぐための対策方法についても解説しますので、安全にスマホを利用したい方はぜひ参考にしてください。

iPhoneをウイルスから守る対策方法について解説します。iPhoneにウイルス対策が必要な理由、具体的な対策方法、Appleが勧めるセキュリティ対策、そしておすすめのセキュリティサービスについて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

iPhoneを使っていて迷惑メールの対応に困った経験はありませんか。この記事では、iPhoneでの迷惑メール対策設定方法を詳しく説明します。具体的な迷惑メール対策を知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

iPhoneはセキュリティが強固で「ウイルス感染しにくい」と認識されがちですが、必ずしも安全というわけではありません。当記事ではiPhoneのウイルス対策が強固な理由、ウイルス感染のリスクがある行為と感染事例、効果的な対策などを解説します。

iPhoneのセキュリティに不安を感じている方に向け、感染の可能性がある症状や、効果的なチェック方法を解説します。また、万が一感染した場合の対処法や、日頃からできる予防策もご紹介。安全にiPhoneを使い続けるためのポイントをまとめました。

スマホを使っている最中に突然「ウイルス感染」の警告が出て驚いた方もいるのではないでしょうか。これらは悪質な広告の一種です。本記事ではこの広告の実態と対処法を解説します。スマホのセキュリティが気になる人は、ぜひ参考にしてください。

この記事では、スマホから個人情報が流出した場合のリスクとその影響について説明し、具体的な対策を10種類紹介します。日常的に実践できる方法なので、より安全にスマホを使用したい方はぜひ参考にしてみてください。

スマホのウイルス感染経路と、感染の確認方法を解説します。怪しいアプリやリンクに注意し、セキュリティ対策を行うことで安全なスマホ利用が可能です。ウイルス感染からスマホを守る方法も紹介しているため、セキュリティ面に不安がある人はぜひ参考にしてください。

スマホ画面の砂嵐が発生する原因や対処法、ウイルス感染の兆候と予防策を詳しく解説します。この記事を読んで、安全にスマホを使うための具体的な対策について紹介しますので、スマホに砂嵐の症状が出た方やウイルスの感染を防ぎたい方はぜひ参考にしてください。

この記事では、Androidスマホに感染する悪意のあるアドウェアとは何か、どのような危険があるのかについて詳しく説明します。併せて、悪意のあるアドウェアからスマホを守るための具体的な対策法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

スマホのセキュリティ対策はなぜ必要なのか、スマホを利用する際のセキュリティリスクについて解説します。また、具体的なセキュリティ対策や、ウイルスに感染してしまった時の対処法を紹介します。スマホを安全に使うための基本的な知識を身につけましょう。

スマホのハッキング警告の真偽を見分ける方法や、適切な対処法はあるのでしょうか。偽警告の特徴や、実際にハッキングされた場合の確認方法、セキュリティ対策のポイントなど、安全なスマホ利用に役立つ情報をお届けします。

iPhoneを安全に使うためのおすすめセキュリティ設定5つを紹介します。生体認証・パスコード、Apple IDのアカウント名変更など設定方法を解説。さらに、すぐに実践できるセキュリティ対策もお伝えします。

スマホの利用が日常化するなかで、セキュリティに対する不安を抱える方も多いでしょう。この記事では、スマホにおけるセキュリティ対策の重要性と、セキュリティアプリの利点について詳しく解説します。スマホの安全性を確保し、リスクを最小限に抑えたい方は、ぜひご覧ください。

スマホのウイルス感染経路やチェック方法、対処法、そしてウイルスから守るための対策を詳しく解説します。ウイルスへの感染を防止するためには、適切な知識と日々の対策が重要になるため、安全なスマホライフを送るための必読ガイドとしてお役立てください。

スマホの動作が遅くなったり、見覚えのないアプリがインストールされていたりして、「もしかしてスマホを乗っ取られている?」と不安に感じる人もいるのではないでしょうか。この記事では、スマホの乗っ取りの確認方法や対処法、予防策のポイントを解説します。

スマホが急に熱くなり、「ウイルスかも」と心配になったことはないでしょうか。この記事では、スマホが熱くなる主な原因や影響、そして対処方法を詳しく説明します。スマホの動作が気になる人は、ぜひご覧ください。

iPhoneはウイルスに感染するのでしょうか。この記事では、iPhoneのウイルス感染の可能性や症状、対処法、予防策について詳しく解説します。iPhoneを安全に使いたい方は、ぜひ参考にしてください。

ここ数年、「サポート詐欺」と呼ばれるサイバー犯罪が多発しています。サポート詐欺とは、架空料金請求詐欺の一種で、警察庁が発表した「令和6年(2024年)上半期における特殊詐欺認知・検挙状況等について(暫定値)」によれば、わずか半年間で認知件数は1059件と、架空料金請求詐欺の43.5%を占めます。

1分でわかる話題の性格診断テスト!”“あなたはミカン型、それともイチゴ型? 20タイプ無料診断”——SNSなどで見掛けるこうした診断系サービスは、短時間で試せるお手軽なエンタメとして大人気です。

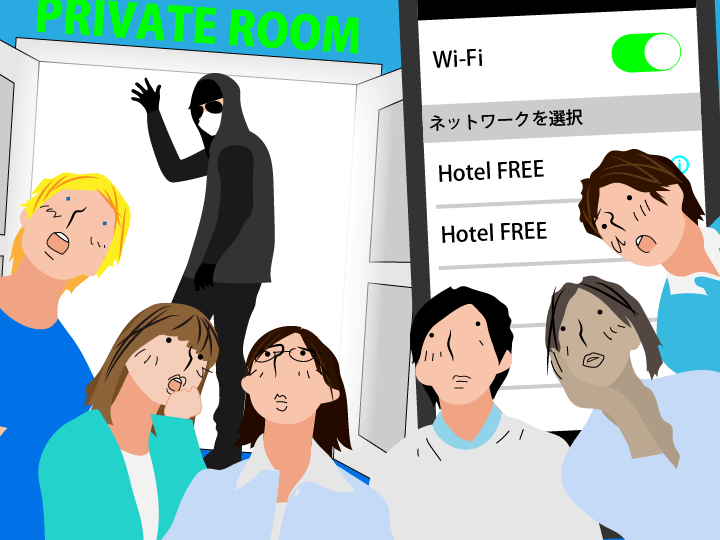

外出先でフリーWi-Fiを見つけた際に、接続しても安全かどうか、セキュリティ面に不安に感じる方は多いのではないでしょうか。本記事では悪意のあるフリーWi-Fiの種類を紹介し、フリーWi-Fiに接続する際のセキュリティ対策について解説しています。

怪しげな件名のメールが届き、詐欺メールを間違えて開いてしまった経験はないでしょうか。本記事では、詐欺メールを開いてしまった場合の影響や適切な対処法を解説します。また、詐欺メールの見分け方についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

スパムメールなどの怪しいメールが届いた際、危険性について気になる人も多いのではないでしょうか。本記事では、スパムメールの種類や見分け方、具体的な対処法を詳しく解説します。また、誤って開いてしまった場合の対応策も紹介しますので、参考にしてください。

スマホを使用中に突然「ウイルスに感染しています」という警告が表示され、驚いた経験がある もいるでしょう。これは偽警告である可能性があり、表示の指示に従うと個人情報を盗まれるといった危険性があります。今回はスマホ画面に表示される警告が本物なのかを解説します。

Androidスマホのセキュリティ機能にはどのようなものがあるのでしょうか。この記事では、Androidスマホのセキュリティ機能の詳細や、Androidスマホがウイルスに感染した際の症状について解説します。Androidスマホを安全に使いたい人は参考にしてください。

QRコード詐欺の手口や被害動向が気になる方は多いでしょう。この記事では、QRコード詐欺の概要から見分け方、効果的な対策方法まで詳しく解説します。スマホを安全に利用したい方は、ぜひ参考にしてください。

迷惑電話は、金銭を要求されたり、個人情報を盗みだそうとしたりするなど、さまざまな危険性があります。こうした被害に遭わないためにも、迷惑電話がかかってきた際の適切な対応を把握しておくことが大切です。今回は、迷惑電話の対処法について解説します。

スマホでサイトを閲覧中に、うっかり怪しいサイトを開いてしまった経験がある方 もいるのではないでしょうか。この記事では、怪しいサイトの種類や見極め方、開いてしまったときの対処法について解説します。

スマホがウイルスに感染すると、動作が重くなったり、バッテリーの消費が早くなったりするといったさまざまな症状が起きます。本記事では「スマホがウイルスに感染したかも?」という場合の症状や対処法、感染しないための対策について解説します。

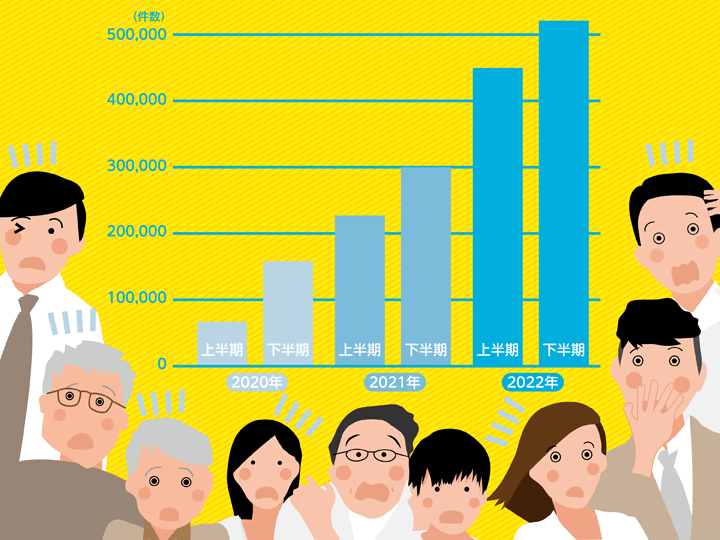

さまざまな組織・団体を騙って被害者を偽Webサイトに誘導し、クレジットカード情報などを含む個人情報を入力させてそのまま盗み取る犯罪、いわゆるフィッシング詐欺の被害が止まりません。フィッシング対策協議会の発表によると、2023年は報告があったものだけで100万件を大きく超えています。

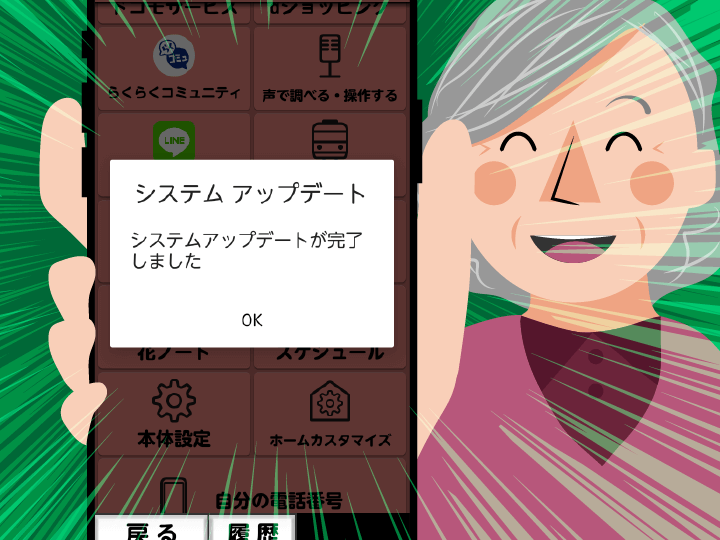

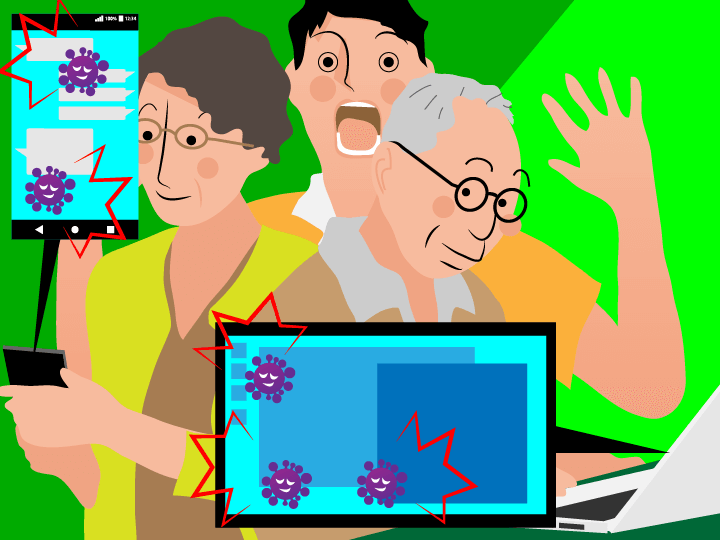

「高齢者はインターネットやスマホにまつわるトラブルと無縁。なぜなら、高齢者はそもそもネットを使わないから」という意見は未だ根強いものがあるようです。しかしそれはあくまでも先入観であり、現実とかけ離れています。

近頃、NTTドコモを騙ったフィッシング詐欺が増えています。被害に遭うとdアカウントやクレジットカード情報を盗まれてしまう恐れがありますので注意しましょう。

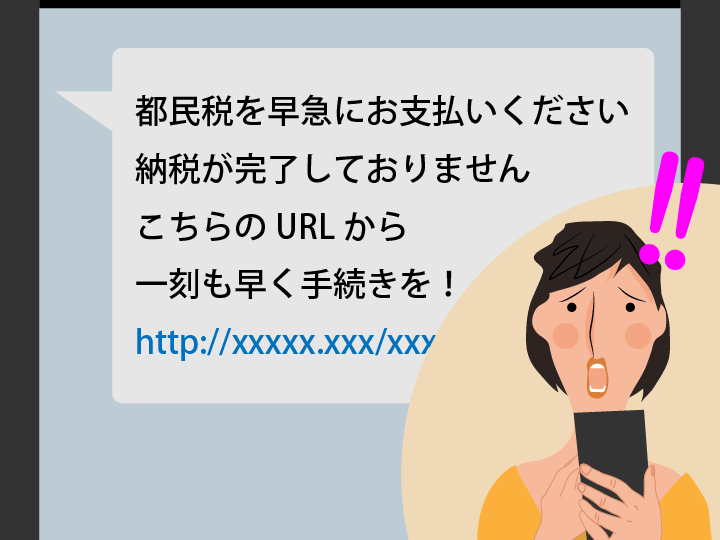

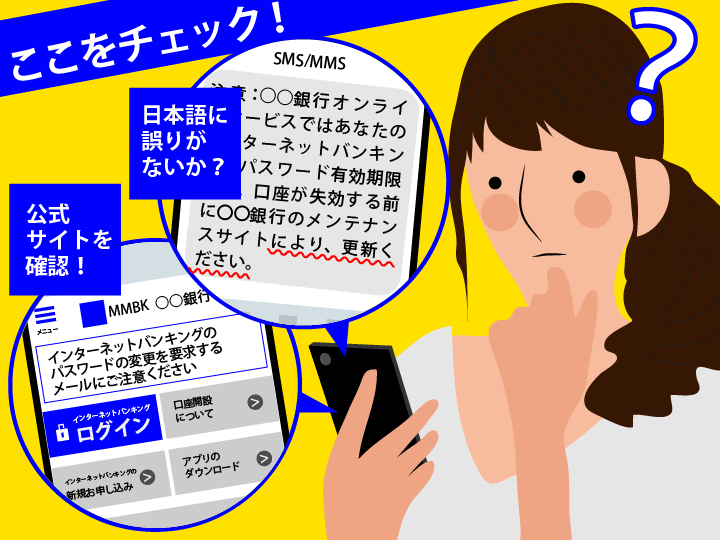

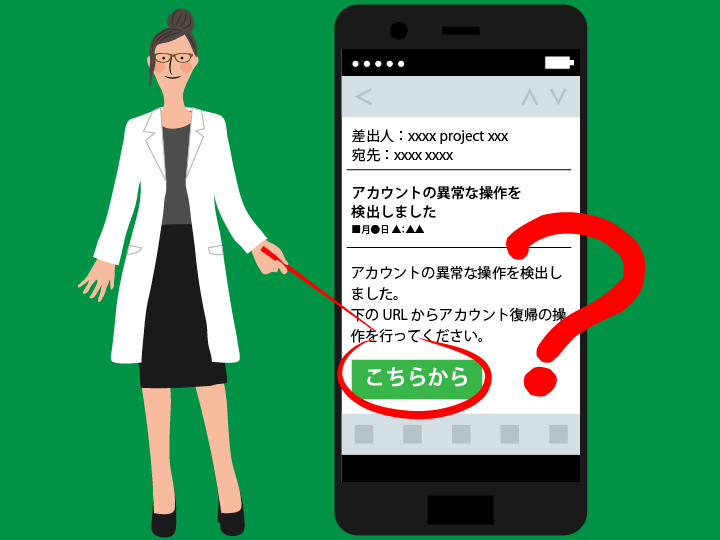

悪意ある人たちはメールやSMSの文面で相手を慌てさせたり、思考停止にしたりすることで行動を思い通りに操ろうとします。今回は、私たちが騙されてしまう仕組みをご紹介しましょう。キーワードは、「危機・緊急・権威」の3Kです。

利用可能なネットワークの一覧に「鍵のマークが付いていないSSID」を見つけたとしても、接続してはいけません。『これは誰でも使って良いという意味かな?』などと勘違いしないでください。ひと手間掛けずに使える便利な無料Wi-Fiサービスのように見えるかもしれませんが、暗号化はWi-Fi利用中の情報漏えいを防ぐ重要な安全対策です。

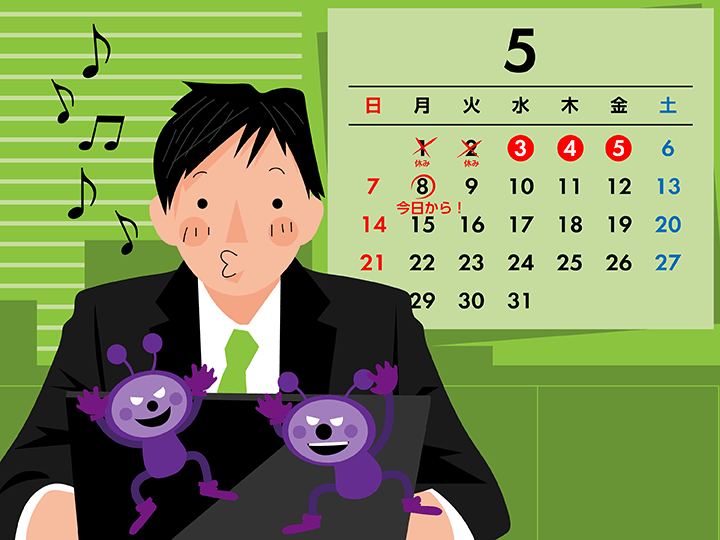

年末年始等の長期休暇期間中は、悪意者によるメールやSMS等を用いた詐欺行為の増加が予想されます。

ドコモインフォメーションセンター・NTTファイナンス(ドコモ)を装って「電話料金の未納(未払い・滞納)がある。電話の利用が停止します」という電話を行う、海外からの迷惑電話の発生が確認されています。

悪意ある人たちは、さまざまなWebサイトに偽のプッシュ通知を仕込みます。『新しい記事が公開されたらプッシュ通知で教えてくれるのかな?』と、よく考えず許可してしまったユーザーはその後、頻繁に画面を遮るプッシュ通知に悩まされることになります。

観光の復活と共に、JR東日本のきっぷ予約サービス「えきねっと」を騙るフィッシング詐欺が増加中です。フィッシング対策協議会の月次報告書によれば2023年4月の報告件数だけで1000件を超えています。

水道水を安全に飲める国は意外と限られていることをご存じですか。日本はその数少ない国の1つです。そして安全な水道水を供給するために活動している組織と言えば、各自治体が運営する水道局です。昨今、この水道局を装った詐欺が多発しています。

「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」(スキャン機能のみ無料。その他機能は有料です)は、あなたのスマートフォンをウイルスや詐欺などの危険から守るためのサービスです。スマホに不審なプログラムが潜んでいないかチェックしたり、盗み見されそうなWi-Fiを検知して警告を出したりと、普段使いで遭遇しがちな脅威をブロックしています。

実在する企業・団体などを装って驚かせたり、不安にさせたりする内容のメールやSMSを送り付けることで、受信者を本物そっくりの偽Webサイトに誘導し、クレジットカード情報をはじめとする個人情報を入力させて盗み取る……。こうした詐欺は、被害者を騙して釣り上げることから「フィッシング詐欺」と呼ばれ、ここ数年は右肩上がりで増加しています。おそらく、あなたのもとにも届いたことがあるでしょう。

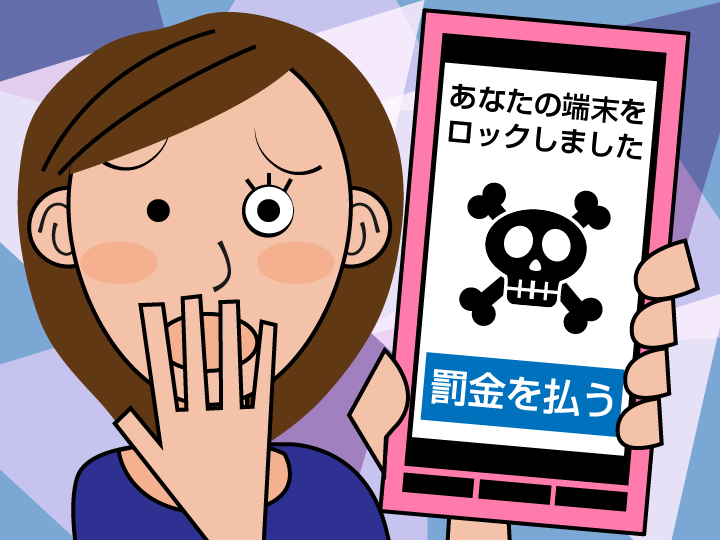

数年前から話題になり、その被害がニュースでもたびたび取り上げられる「ランサムウェア」。これはウイルスの一種です。PCやスマートフォンに感染すると、保存しているデータが暗号化されてしまいそのデータは使えなくなります。そのうえで、「暗号化を解除するために金銭や暗号通貨を支払え」と身代金を要求します。

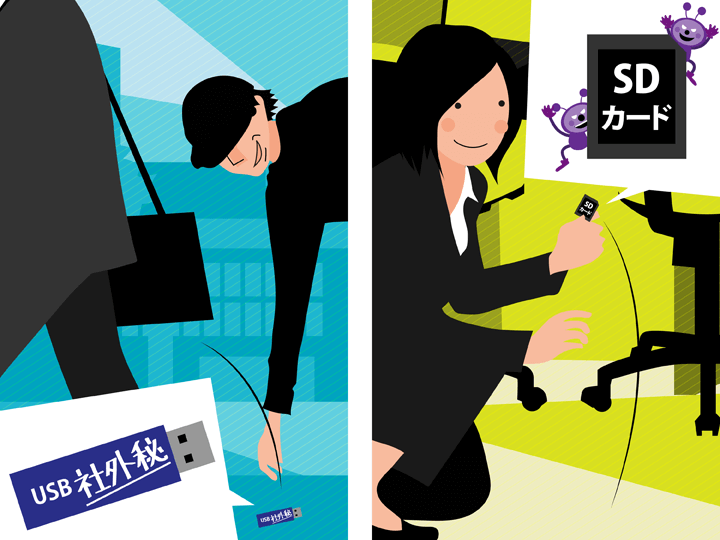

電子機器が進化し、業務のデジタル化も進んだ結果、手のひらに収まる記録媒体に膨大な情報を格納できるようになりました。これ自体は喜ばしいことですが、管理の仕方を間違えると重大なミスにつながることは前述のニュースが示す通りです。

いよいよ皆が待ち望んでいた「いつも通り」の長期休暇がやって来ます。ただし油断は禁物。気を緩め過ぎると、連休中や連休明けに取り返しのつかない失態を演じることになります。

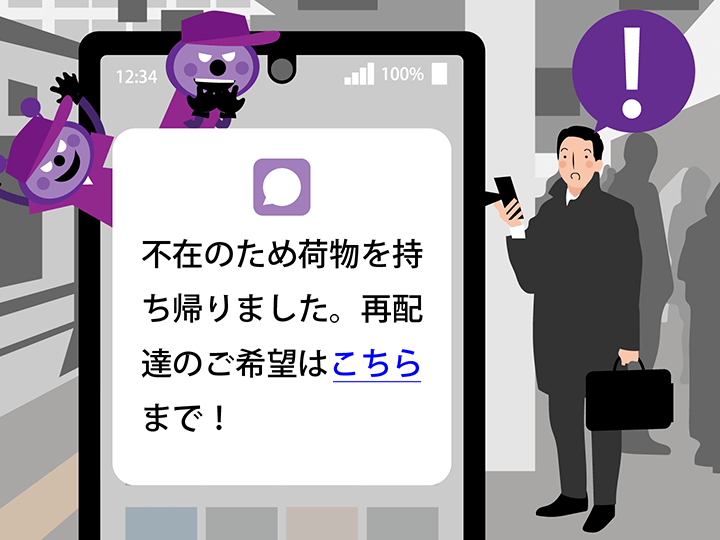

最近では配達状況をWebサイトで確認できたり、メールで不在連絡が届いたり、果ては専用アプリで再配達をお願いできたりと、至れり尽くせりのサービスが展開されています。

大規模イベントが日常生活に帰ってくると、スケジュールから出演者に至るまで、催しに関するさまざまな情報が私たち目掛けて押し寄せてきます。同時に、知りたい情報をなかなか見つけ出せないという人のために、催し物の情報をまとめたWebサイトやアプリが登場・復活するでしょう。

いきなりブラウザいっぱいに「あなたのパソコン(スマホ)はウイルスに感染した」という内容の警告画面が表示されることがある。

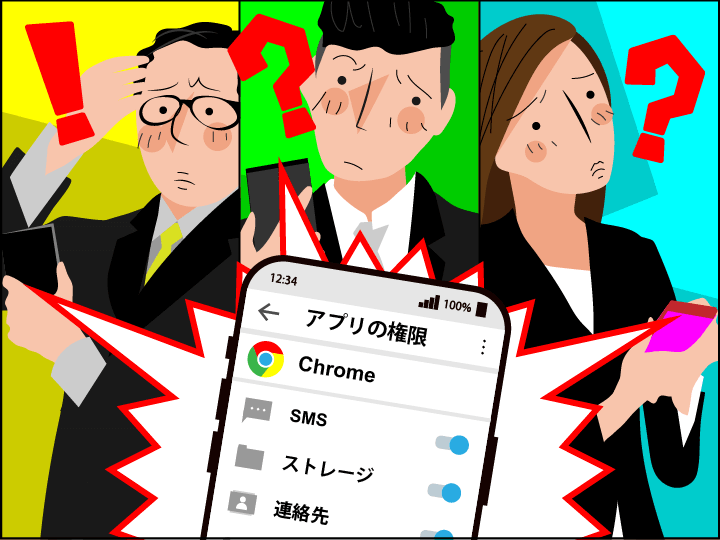

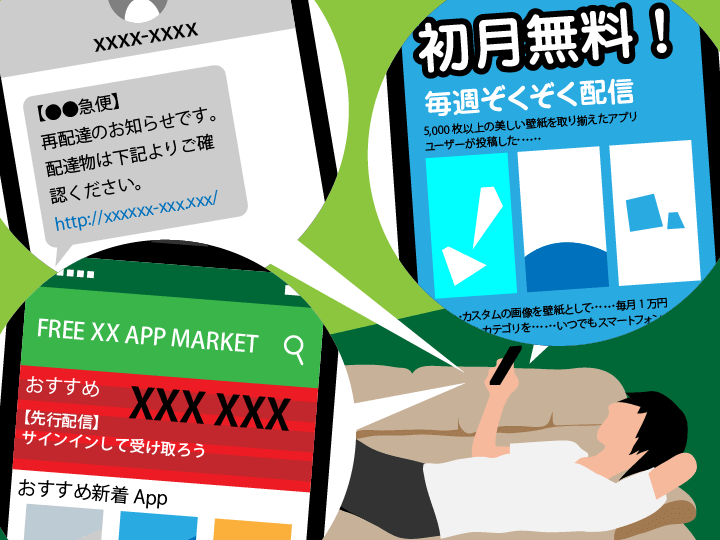

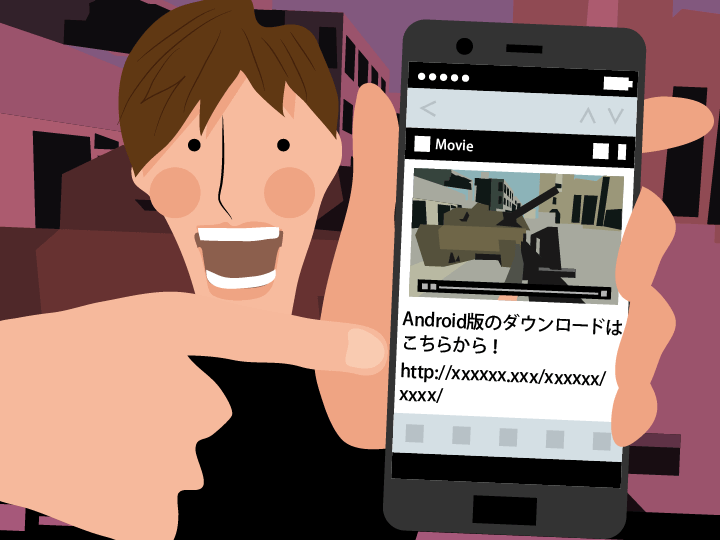

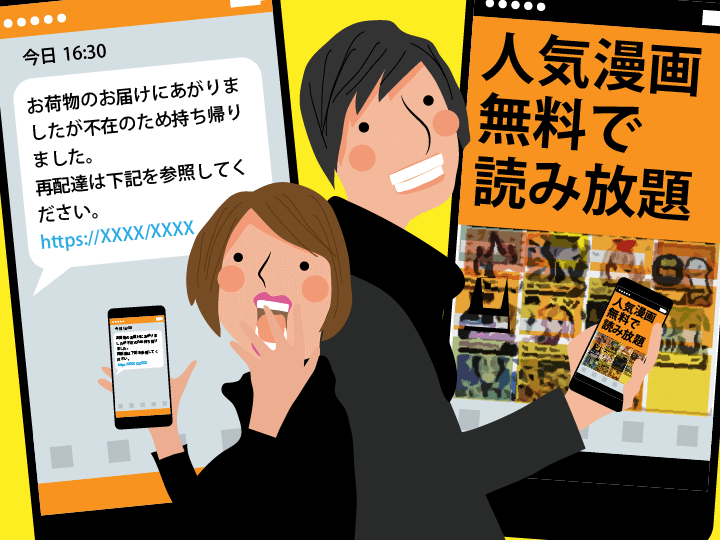

悪意ある人たちがよく使う手口として「ウイルスを潜ませたスマホアプリを被害者にインストールさせる」というものがあります。感染したウイルスはスマホ内の個人情報を盗み出す、一時的に使用不能に追い込み金銭を要求する、といった行動をとります。

悪意ある人たちがよく使う手口として「ウイルスを潜ませたスマホアプリを被害者にインストールさせる」というものがあります。感染したウイルスはスマホ内の個人情報を盗み出す、一時的に使用不能に追い込み金銭を要求する、といった行動をとります。

あんしんセキュリティでは、お客さまにスマートフォンなどの端末をあんしん・安全にお使いいただくための新しいサービスとして、「あんしんセキュリティ(迷惑SMS対策)」を提供開始いたしました!

悪意ある人たちは、実在する人気商品のメーカーなどに成りすました偽アカウントを作成します。

漫画を不正にコピーして無料で閲覧させる「海賊版サイト」が大きな問題となったのは2018年。最盛期には毎月1億回のアクセス数があったと言われる海賊版サイト「漫画村」による被害額は、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構の試算によると3200億円にも上りました。

「Webサービスごとに異なるIDとパスワードを用意すべし。IDとパスワードを使い回していると、どれか1つのWebサービスから流出した途端、芋づる式にあなたが利用するWebサービスすべてが乗っ取られてしまう可能性あり」という内容のアドバイスを受けた経験がある人は多いでしょう。そして同時に、このアドバイスに従っていない人もまた多いかと想像します。

移動手段として、もしクルマを使うのであれば気を付けてほしいのが、高速道路を管理運営するNEXCO3社などを騙った不審なメール・メッセージです。

ズルをするためのチートアプリがじつはランサムウェア(パソコンやスマホ内のデータを暗号化して使用不能にしたうえで身代金を要求してくるウイルス)で、「復旧したいなら指定するメールアドレスにプリペイドカード番号を送信しろ」などと要求するものだった、という報告があります。

小中学生向けの学習アプリや人気ゲームの無料版に見せ掛けたウイルス入りのアプリをインストールさせて、スマホ内の情報を盗んだり、そこから詐欺につなげようとしたりする行為は後を絶ちません。決してお子さんに一任せず、一緒に考えながら可否を決めましょう。

こうした状況を悪意ある人たちは見逃しません。ある日あなたのスマホに「副反応が弱い●●製ワクチン入手! 今すぐの予約で確実に打てます」といった新手のメッセージが届くかもしれません。

今回はチケットの一般販売がなく、基本的にテレビやネット配信での観戦となるようです。となると、気を付けなければならないのが、悪意ある人たちによる偽観戦サイトや偽アプリです。

私たちの生活に欠かせないものとなったスマートフォンですが、それゆえに悪意ある人たちはあなたのスマホに貯め込まれた情報を盗み出そうと、あらゆる攻撃を仕掛けてきます。そしてその手口は日々進化し続けています。

新型コロナの感染症対策として、紙幣や硬貨の受け渡しを伴わないキャッシュレス決済に注目が集まっています。

「あなたは優先予約会員に選ばれました! 会員登録はこちら」といったメッセージを送り付け、偽の会員登録サイトに重要な個人情報を入力させる、というもの。コロナ禍で自宅に篭らざるを得ない人たちの心情を巧みに利用した手口と言えるでしょう。

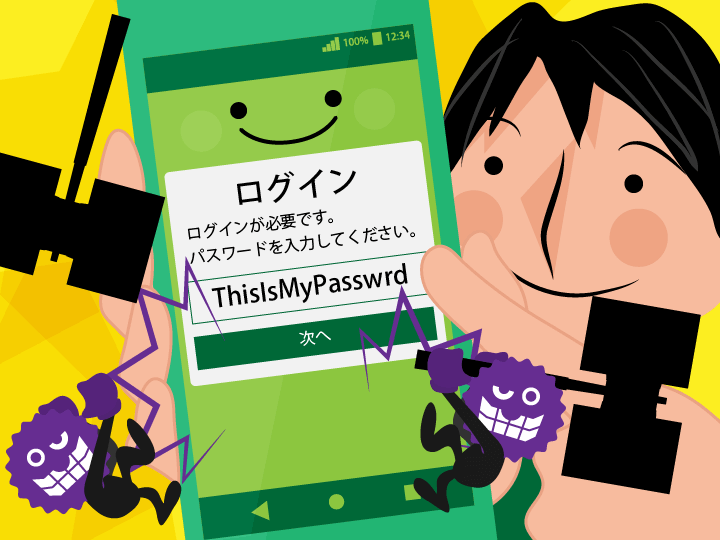

Webサービスの利用に欠かせないパスワード認証。しかし昨今、そのパスワードが原因のセキュリティ事件は増える一方です。もしパスワードが悪意ある人たちの手に渡ってしまうと、Webサービスの乗っ取りを皮切りに、さまざまな被害が発生します。

Webサービスの利用に欠かせないパスワード認証。しかし昨今、そのパスワードが原因のセキュリティ事件は増える一方です。もしパスワードが悪意ある人たちの手に渡ってしまうと、Webサービスの乗っ取りを皮切りに、さまざまな被害が発生します。

昨今、宅配事業者などを騙った偽のSMSが増加中です。宅配便からの不在通知に見せかけて本物そっくりの再配達受付サイトに誘導し、個人情報を入力させたり、人気のブラウザGoogle Chromeを装った不審なアプリをインストールさせたりする手口が確認されています。

「このメール、本物だろうか」と不安を感じたことはありませんか?ドコモメールのフィッシング詐欺メール対策を目的に、新機能「ドコモメール公式アカウント」を提供開始しました。

宅配事業者の不在通知や銀行等を装った不審なSMSに記載されたURLのリンク先にて、Google Chromeに酷似した不審なアプリのインストールを促すケース、dアカウントログインサイトや、金融機関に酷似したサイトに誘導され、個人情報の入力を促されるケースが確認されています。

インターネットへの個人情報の流出をモニタリングし、お客さまへの対策を促す「あんしんセキュリティ(プライバシー)」(以下、本サービス)を2021年5月20日(木)に提供開始しました。

進学・就職・引っ越しなど4月から新しい生活を始めた人も多いでしょう。慣れないうちはスマートフォンでの情報収集が命綱になる機会もたびたび訪れるかと思います。利用時間も延びるでしょうから、「ギガ減り」の心配が増えるかもしれません。そこであらためて注意したいのが「悪意ある無料Wi-Fi」の罠です。

パスワードを盗み出すためによく使われる手法とその対策は先日ご紹介した通りですが、ほかにもパスワード自体を「総当たり攻撃(使われやすい文字列を試し続けることで結果的に正解にたどり着く方法)」で見つけ出そうとする悪意ある人たちもいます。対策は、パスワードの文字列をわかりづらくすることに尽きます。

インターネットを見ていたら、突然画面を覆い隠すように広告バナーがあらわれて閲覧を邪魔された――そんな経験、あなたもあるでしょう。バナーをタップしてほしい気持ちはわかりますが、ユーザーの利便性を損なうような見せ方はいただけません。

悪意ある人たちは「宝の山」と化しているクラウドサービスに侵入する機会を欲しています。たとえばクラウドサービス運営会社を装って「メール受信に失敗しました。こちらのURLから再ログインしてください」といった内容のメールやメッセージを送り、勘違いした従業員からクラウドサービスにログインするためのパスワードなどを盗み取ろうとします。

年末年始にゆっくり羽を伸ばすのは結構ですが、なかにはすっかり油断して、普段はチェックしないアダルトサイトや漫画・アニメを違法配信する海賊版サイトなどに足を踏み入れてしまう人が後を絶ちません。

宅配事業者の不在通知や銀行等を装った不審なSMSに記載されたURLのリンク先にて、Google Chromeに酷似した不審なアプリのインストールを促すケース、dアカウントログインサイトや、金融機関に酷似したサイトに誘導され、個人情報の入力を促されるケースが確認されています。

寒い冬に外出を控えるとなれば、暖かい部屋でスマートフォンの画面を覗く機会も増えると思われます。そんなとき、暇つぶしにもってこいと言えるのがSNSと動画でしょう。

年末年始は迷惑メールが増加する傾向にあります。不審なメールのリンク先にはアクセスしないようにご注意ください。

終わりが見えないと思われたウイルスとの戦いにも光が見えてきました。感染を防止する最良の手段、ワクチンの実用化にめどが立ち始めたのです。一般的に、該当するウイルスのワクチンを接種することで、感染防止ないし感染時の症状を抑える効果が期待できます。すでに日本政府は各国の製薬会社と交渉し、ワクチン供給に関する合意を得ているようです。

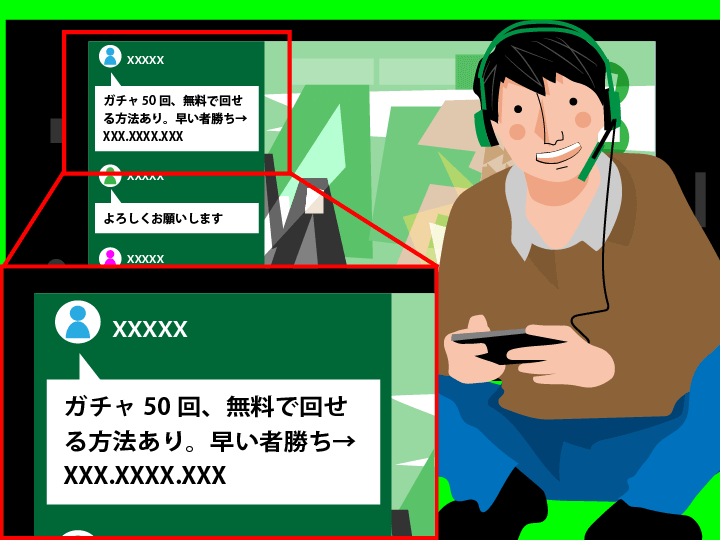

最近のゲームにはたとえスマートフォン用であっても「チャット(文字や声で同じゲームを遊んでいる人たちと会話できる仕組み)」が備わっていることが多く、若者に人気のバトルロイヤル系(大勢の参加者が最後の1人ないし1チームになるまで競い合う形式のゲーム)では仲間とのやり取りにチャットが必須と言っても過言ではありません。円滑なゲームプレイには欠かせない機能ですが、なかにはその利便性を逆手に取って悪用する人たちもいます。

一時期はマスクや消毒液はもちろん、ティッシュやトイレットペーパーまで店頭から姿を消し、早朝からスーパーマーケットやドラッグストアに行列ができていました。しかし最近では(製品を選り好みしなければ)いずれも労せず手に入ります。

コロナ禍によって支出額が伸びているネットショッピングは、上記のセール期間が並ぶ11月下旬~12月初旬に一層熱を帯びるでしょう。そして悪意ある人たちにとってもブラックフライデーとサイバーマンデーは「書き入れ時」なのです。

昨年の台風15号、19号の猛威は各地に大きな爪痕を残しました。今年に入ってからも大雨による被害が後を絶ちません。このような自然災害への対策で課題となっているのが、天気の急変や水位の上昇に直前まで気づかず被災された方々が少なくないこと。今後の防災には、地区単位の細やかな災害情報の提供/取得が必須と言えるでしょう。

7兆円市場とも言われるスマホゲームの世界。手元のスマートフォンやタブレットでいつでも楽しめる手軽さ、そしてゲーム内通貨やアイテムの追加購入が容易であることが特徴です。プレイ中にアイテム購入した経験がある方も少なくないと思います。しかし注意してください。そのおこぼれを狙った詐欺行為が確認されています。

子どもに初めてのスマートフォンを持たせる際、子ども向けの見守りアプリを導入する親御さんは多いでしょう。危険なWebサイトを表示させない、アプリ・ゲームへの課金制限、Webサイトの閲覧履歴を記録できるなど、トラブルの原因から子どもを遠ざける仕組みが充実しています。

今年は学生さんたちの夏休みが短縮される異例の事態となりました。まとまった休みは8月のお盆前後に限られてしまうようです。しかし、引き続き「新しい生活様式」「with コロナ」を考慮すべきタイミングですから、『今年のお盆休みは帰省や県外移動を控えて、代わりに電話やメッセージツールで挨拶しよう』と考えている人たちも多いのでは。

善意に付け込んで、大災害による復興支援を謳い、お金を騙し取る卑劣な詐欺が増えています。このような悪質な詐欺被害から免れるためにも、その手口を理解しておきましょう。

コロナ禍に伴う緊急事態宣言は解除されましたが、長期間に渡った外出自粛は各方面に深刻な影響を与えています。私たちの心を和ませてくれるエンターテインメントの世界も例外ではありません。4月の遊園地テーマパークの売上高、そして5月の映画興行収入はどちらも前年同月比98.9%減という信じられないような数字を記録しました。

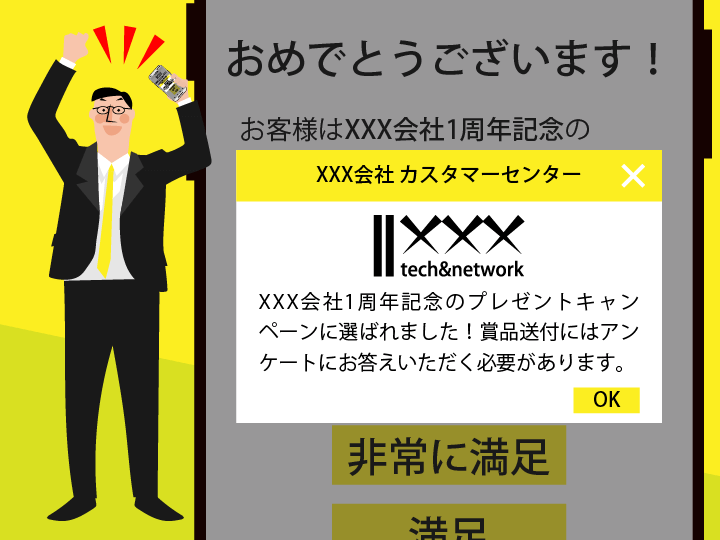

実際、企業のショッピングサイトが不正アクセスされて顧客情報が流出、のちにその顧客情報を使ったフィッシング詐欺が起きたという事例がありました。当然プレゼントはもらえず、個人情報(クレジットカード情報)だけが一方的に詐取されてしまうのです。

同じパスワードを複数のWebサービスで使い回すと、いずれかのWebサービスからログイン情報が漏れたときに被害が拡大してしまいます。なぜなら、情報を盗むような悪意ある人たちは「パスワードは使い回されているもの」と踏んで行動するため、入手したログイン情報はさまざまなWebサービスでも試すからです。結果、同じパスワードだったWebサービスがほぼ同時に乗っ取られてしまうのです。

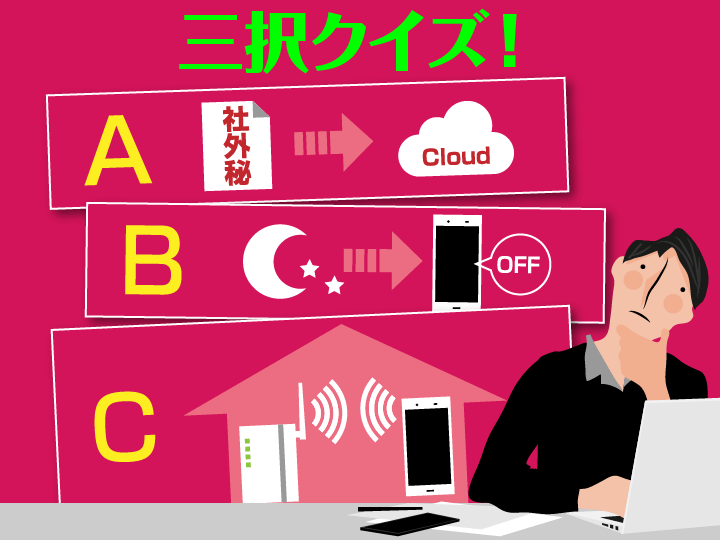

感染拡大防止に伴う外出自粛と緊急事態宣言によって、「会社から在宅勤務を命じられた」「学校から自宅待機の要請を受けた」という人も多いでしょう。しかし十分な準備期間を取れないまま進めた会社・学校がほとんどだったようで、各所で混乱やトラブルが起こっています。

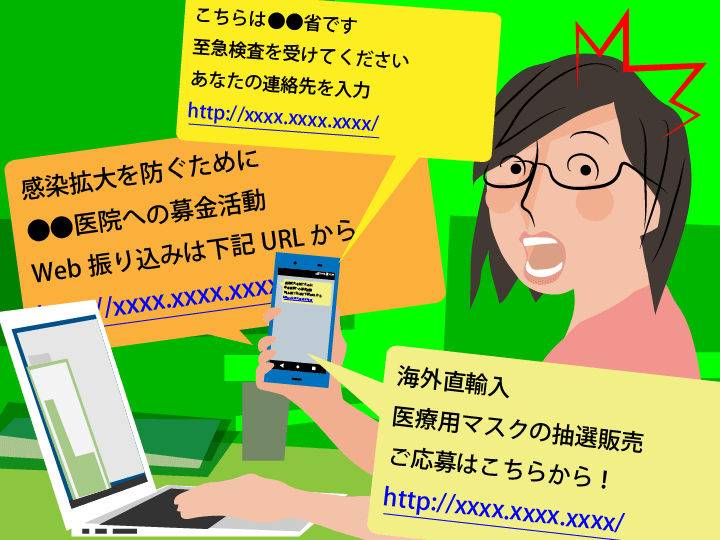

新型コロナウイルスの感染拡大に乗じて、さまざまな迷惑行為が発生しています。不安を煽るデマの拡散、経済活動の停滞に便乗して株や金を購入させようとする勧誘、慈善団体を名乗り、寄付と称して金品を得ようとする手口、さらにはマスクを一方的に送り付けてその代金を請求する「送り付け商法」まで発生しています。

新型コロナウイルスに関するメールが届き、メール本文中に記載されているリンク先にアクセスすると口座情報などの個人情報を求められるサイトへ誘導される事例が報告されています。

あんしんセキュリティ スタンダードプランの迷惑電話対策は、詐欺などの危険な電話、しつこいセールスなど迷惑電話の可能性が高い番号の発着信時に、警告画面を表示します。 そんなあんしんセキュリティ スタンダードプランの迷惑電話対策に新たな機能が追加されました。

新型コロナウイルスに関するメールが届き、メール本文中に記載されているリンク先にアクセスすると口座情報などの個人情報を求められるサイトへ誘導される事例が報告されています。

ある日、Aさんのスマートフォンにメッセージが届きました。宛名は、利用している有料ウェブサービスのサポートセンターを名乗っています。本文には、「お客様のアカウントに不審なログインがありました/日付:2020年●月●日03:04 使用OS:Windows……/お客様の利用ではない場合、こちらのURLから至急アカウントをリセットしてください」とあります。該当日時に就寝中だったAさんは、不正アクセスされたと思い込み、URLをタップしました。

2月27日(木曜)に、あんしんセキュリティアプリ(iOS版)の危険サイト対策機能を追加します。これにより閲覧しようとしているサイトが、偽サイトやウイルス配布サイトなどの危険なサイトだった場合にブロックされます。あんしんセキュリティアプリ(iOS版)のアップデート、および危険サイト対策機能の事前設定を実施いただきますようお願いいたします。

2020年がスタートしました。夏にはいよいよ4年に一度の大規模スポーツイベントが開かれます。世界中の目が日本に向けられると同時に、インターネットでは悪意ある人たちからの攻撃頻度が跳ね上がるでしょう。今年はより一層セキュリティ意識を高める必要がありそうです。では、どのような事柄に注意すればよいのでしょう?そんな疑問に答えてくれそうなランキングが、サイバーセキュリティ企業のマカフィーから発表されました。

東京都では昨年6月以降、スマートフォンなどで受け取れるSMS経由での納税催告をスタートさせています。これまでは納付期限が過ぎると、対象者の住所に催促状を送り、その後は電話や訪問といった手段で催告していましたが、いかんせん勤務中は電話に出られませんし、当然自宅にも居ません。そこで新たな連絡手段として追加されたのがSMS、というわけです。

出会い系や架空請求、なりすましメール……個人情報を誰かに漏らした覚えがないのに、このような迷惑メールが急に送られてきたという経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか?実はインターネットの世界には、メールアドレス収集を目的とした業者が存在しています。彼らによってあなたのメールアドレスが集められ、迷惑メールの送信者の手に渡り、迷惑メールが届くという流れになっています。では、どのようにしてメールアドレスが漏れてしまうのでしょうか?

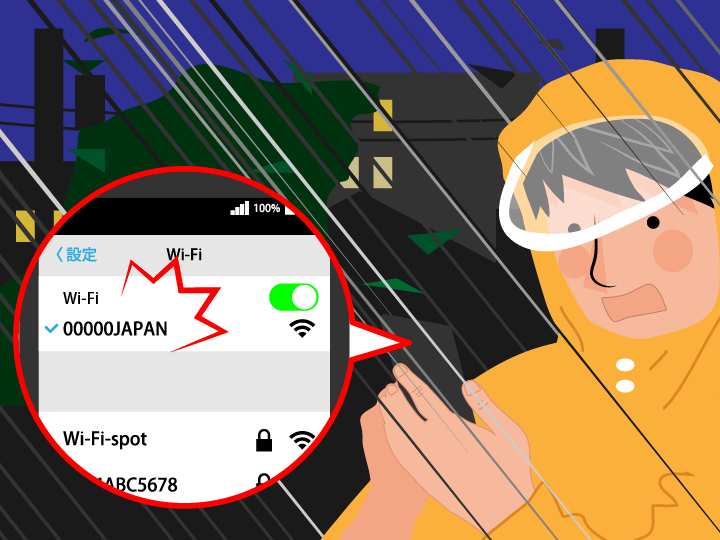

強風による建物の損壊が目立った台風15号、広範囲に浸水被害が生じた台風19号をはじめ、今年は大きな自然災害が相次ぎました。そんな災害時に、「ギガが足りなくて満足につながらない!」なんてことになったら一大事です。しかしご安心ください。じつは大規模災害時に開放される「00000JAPAN」(ファイブゼロジャパン)という名の無料Wi-Fiサービスが存在するのです。

令和元年も残り少なくなってきました。皆さん、年賀状の用意は済みましたか? 最近ではスマートフォン経由で年賀状のデザインから郵送までお任せできるWebサービスが人気を得ていますが、あなたの両親や祖父母はいかがでしょう

NTTドコモ(以下ドコモ)の特典やサービスなどを装ったメールが届き、メール本文中に記載されているリンク先にアクセスすると、口座情報の入力を求められる以下のような事例が報告されています。

ドコモでは、「あんしんセキュリティ」アプリ(Android)をリニューアル。前回の記事に引き続き、アプリ開発者のカップチョアンさんにお話をうかがいました。今回は電話による詐欺からスマホの利用者を守る「迷惑電話対策」をご紹介します。

家族や友人との連絡手段として、広く日本に普及しているLINE。最近では、仕事でのコミュニケーションをLINEで行うケースも見られます。そんな生活に欠かせないツールになりつつあるLINEから突然、「緊急の連絡」という件名のメールが届いたら、あなたはどうしますか?

ドコモは、「あんしんセキュリティ」アプリ(Android)を10月16日にリニューアルしました。具体的に何が変わったのか、アプリ開発者のカップチョアンさんにお話をうかがいました。

ドコモのdアカウント情報および銀行口座のログイン情報を盗み取ろうとする、ドコモを装ったSMS/メールが確認されています。本文に記載のURLにアクセスするとドコモの偽サイトにつながり、dアカウントのID/パスワードの入力を促します。

「振り込め詐欺」「アポ電」「オレオレ詐欺」などの呼称でも知られる偽電話詐欺。なかでも急増しているのが、キャッシュカードをだまし取られる「カードすり替え詐欺」と呼ばれる詐欺です。警察庁の発表によると、令和元年上半期のカードすり替え詐欺の認知件数は1,393件に上り、前年同期の2.4倍に増加しています。

2019年10月に発生した台風19号は、日本各地に記録的な強風と大雨をもたらし、多くの地域で浸水や土砂崩れ、河川氾濫が発生する大災害となりました。ニュースで各地の被害状況を見て、被災者たちの助けになればと、ボランティアに参加したり、募金をしたりする方もいるでしょう。

コピーした漫画を権利者の承諾なしに公開していたWebサイト「漫画村」。膨大なラインナップを無料で閲覧できるとの評判を得て一時は多数のユーザーを抱えていましたが、今春に閉鎖。まもなく著作権法違反容疑で捜査が開始され、7月には運営者とされる人物が海外で逮捕されました。

日頃からパソコンで趣味の情報を得ているAさん。パソコンからパスワードなど個人情報を盗み出すウイルスが大流行中というニュースに驚きました。なぜなら、パソコン経由で公共料金の支払い確認をしているほか、年賀状の宛先など他人の個人情報をたっぷりパソコンに蓄えているからです。

みなさんご存じの通り、10月1日から消費税率が8%から10%にあがります。あわてて財布のヒモを締め直したという方も多いのでは。そんな中、注目を集めているのが「キャッシュレス決済に対するポイント還元制度」です。

現金を持ち歩かなくても買い物できるのがスマートフォン決済の魅力。ドコモではスマホ決済サービス「d払い」を提供しています。スマホ決済は便利な一方で、近年、不正利用による詐欺被害が報告されています。詐欺被害に遭ってしまう主な原因として、以下の2つがあります。

スマホ利用者をターゲットにした詐欺が急増し、スマホを使いこなす若い世代でさえ被害にあう時代。2019年に入り、70代のスマホ所有率がケータイを上回り、操作に慣れていない両親・祖父母世代は、さらなる脅威にさらされています。

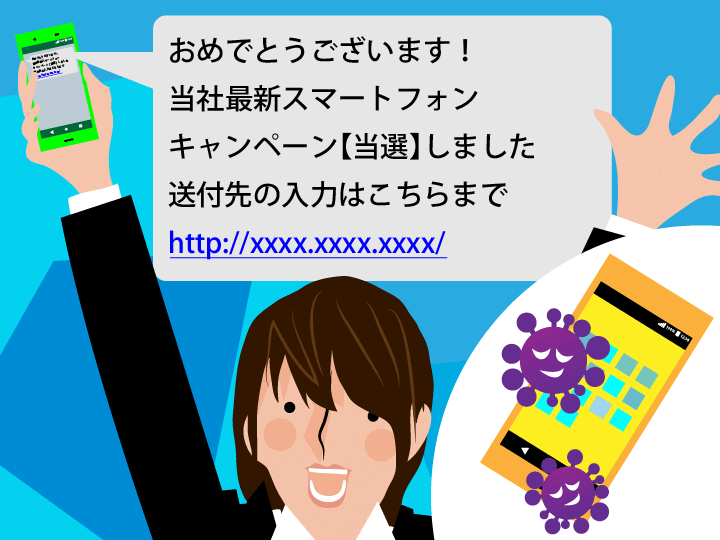

Aさんがいつものようにスマートフォンでインターネットを見ていると突然、画面を覆うバナーが現れました。そのバナーには「おめでとうございます/毎月100名のロイヤリティプログラムに当選しました」などと記されています。

最近被害が増加している、なりすましメールによる詐欺。ユーザーを偽サイトへ誘導し、個人情報を入力させて、金銭などをだまし取るという手口です。

いつもはスマートフォンを狙う脅威とその対策をご紹介していますが、今回は趣向を変えて「パソコンに感染するウイルス(マルウェア)はどこから来るのか、そしてウイルスの被害を最小限に抑える方法」を解説したいと思います。

日本での五輪開催まで、残り1年を切りました。多くの方の申込みがあった観戦チケットの第1次抽選販売で涙をのんだ方のために、敗者復活として、8月8日から追加抽選販売が実施されました。しかし、チケット当選をめぐるやり取りの中では、詐欺が発生する可能性も潜んでいます。

2020年・夏、日本は世界中の悪意ある人たちからインターネット越しに攻撃を受けるかもしれません。標的は、強豪アスリートたちが集う大規模スポーツイベントです。じつは、大規模スポーツイベントは毎回、サイバー攻撃を受けています。

「最近、なぜか迷惑メールが増えたかも…」と感じることはありませんか?実は迷惑メールが頻繁に届く方にはいくつかの特徴があり、必要な対策を行うことで迷惑メールが届く頻度を抑えることができます。

スマートフォンに見知らぬ電話番号から着信があったら、あなたならどうしますか? 「オレオレ詐欺」が増加傾向にある昨今、すぐに応答するのを躊躇ってしまう人も多いのではないでしょうか。

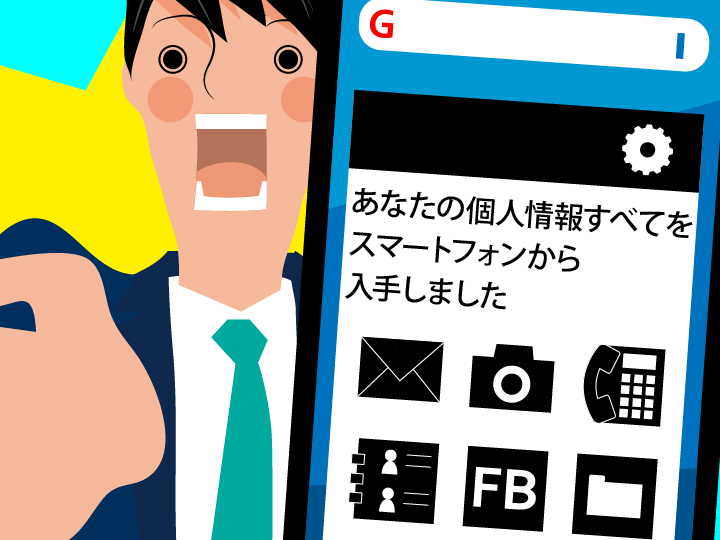

7月半ばの夏を迎えた今回は、怪談話よりも背筋が寒くなる、トリッキーなスマホへの攻撃手法についてお話しします。最近、Aさんのスマートフォンから連絡先や写真など個人情報が漏えいしていたことが判明しました。

さまざまな方法でのキャッシュレス化が進んでいますが、現金支払い以外で最も利用者が多いといえる決済方法はクレジットカードでしょう。クレジットカードはネットショッピングや家電量販店、公共料金や家賃の支払いなど、さまざまなシーンで利用できる上に、ポイントサービスも受けられる便利な決済サービスですが、トラブルに巻き込まれてしまうリスクも存在します。

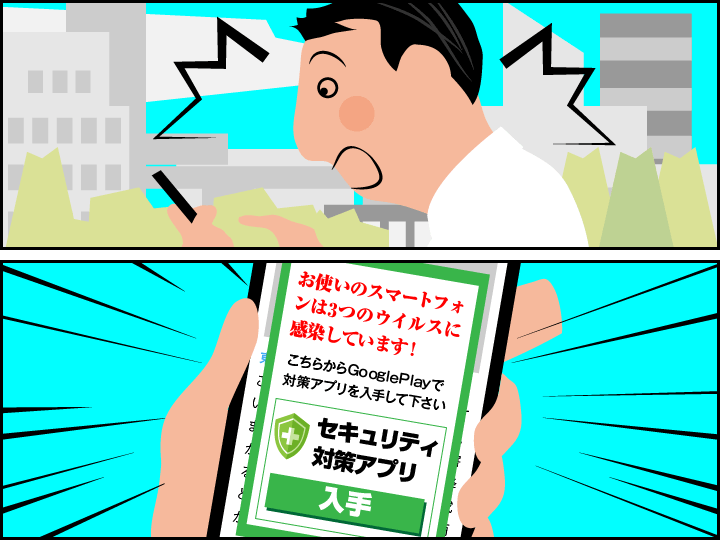

AさんがいつものようにAndroidスマートフォンでWebサイトを見ていたところ、いきなり画面全体を覆う巨大な警告画面が現われました。そこには、「お使いのスマートフォンは3つのウイルスに感染しています! GooglePlayからセキュリティ対策アプリを入手してください」と書かれています。

平和な日常を突然脅かす、地震・台風などの自然災害や大雨などの異常気象。昨年7月には、西日本を中心に大きな被害を出した西日本豪雨(平成30年7月豪雨)がありました。

メールはメッセージアプリの普及に伴い利用頻度は下がったものの、企業のメルマガや会員登録、重要なお知らせの受信などで未だに使われるコミュニケーション手段です。しかし、日々受け取るメールの中に広告や詐欺などの迷惑メールが含まれていて、悩まされているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

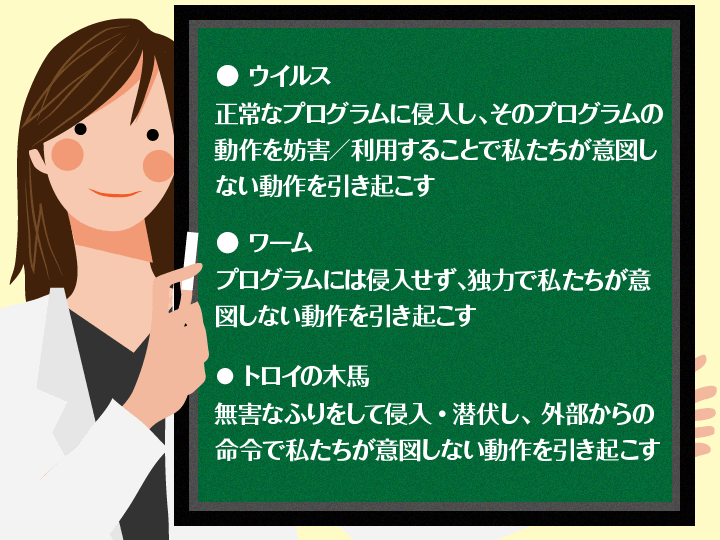

ウイルス、ワーム、トロイの木馬……我々のスマートフォンを脅かす「悪意あるプログラム」にはいくつかの種類があります。それぞれの特徴を簡単に説明しましょう。

2019年は消費税10%へのアップほか、税改正がいくつか予定されています。税金の控除や返礼品が魅力な「ふるさと納税」もそのうちの一つ。

進学・就職などをきっかけに一人暮らしをスタートさせた方も、そろそろ日々の生活に慣れてきた頃ではないでしょうか。家族の目から逃れてゆっくり羽根を伸ばせる一方、…

初めて行く場所への道案内などで「Googleマップ」を利用した経験がある人も多いと思います。Googleマップには、ルート案内の他に、施設や店舗の電話番号が記載されている場合があります。

ここ数年、世界中で大きな被害をもたらしているのは、ランサムウェアと呼ばれる、データを人質にして身代金(ランサム)を要求するウイルスです。日本でも個人法人問わず被害が報告されており、新聞やニュースなどで注意を呼び掛けるポスターを見掛けた人も多いでしょう。

振り込め詐欺被害は、警察や金融機関が様々な対策を講じているにもかかわらず、被害が後を絶ちません。最近では自然災害による義援金や寄付金、さらには、マイナンバーや2020年の東京五輪を利用した詐欺被害が報告されるなど、手口はますます巧妙化しています。

悪意ある人たちは、芸能人などの名前を利用してウイルスに感染させたり、個人情報を盗もうとします。芸能人のプライベートな情報・画像・動画が手に入るようなそぶりを見せるWebサイトには近づかないことが最大の対策です。

今年のゴールデンウィークは10日間の超大型連休。テンション上がり気味という方も多いでしょうが、あまり浮かれず気を引き締めたほうがよいかもしれません。なぜなら、レジャーに浮かれる我々を狙って、悪意ある人たちも行楽地に集まるからです。標的はズバリ、あなたのスマートフォン。

ユーザーに気付かれないよう指紋認証を行い、勝手に決済処理を実行するものや、無料を謳い勝手に課金や契約してしまう危険なアプリがあることをご存知でしょうか?被害を未然に防ぐためには、こうした危険なアプリの特徴をよく知っておかなければなりません。

「平成最後の年」である2019年。5月1日からの新元号変更に先立って、4月1日に新元号「令和」が発表されました。万葉集を出典としており、初めて国書を典拠とした元号である点、ラ行音である新鮮な言葉の響きなど大きな話題となりました。

実際に利用していないサービスや商品を「契約した」「購入した」などと思わせて、金銭を騙し取る架空請求詐欺に遭遇した際、画面上に記載されている連絡先に電話やメールをすると、料金請求メールが届いたり、電話がかかってきたりする可能性があるので、こちらから連絡を取らないように注意しましょう。ただ厄介なことに、中にはそのまま無視してはいけないケースもあるので、具体的な事例と対応策を紹介します。

「セキュリティ強化の一環で再ログインをお願いします」。一見、もっともな理由ですが、これも個人情報を盗み出す手口の可能性があります。こんなメッセージを受け取ったら、まずはそのWebサービスの公式サイトで本当に同じ情報が掲載されているか確認しましょう。

大地震や大雨といった自然災害の裏側では、残念ながら、空き巣やドロボウといったその混乱に乗じた二次災害が横行しがちです。しかしながら、そんな二次災害の心配は被災地だけにとどまりません。あなたのスマートフォンも「火事場ドロボウ」に狙われていることをご存知でしょうか?ここでは自然災害に便乗した詐欺メールの手口と見分け方を紹介します。

偽の料金請求と同時にシャッター音を鳴らすことで『相手に自分の顔写真が送られてしまったかも』と思わせるワンクリック詐欺の手口が存在しますが、その音はカメラアプリからではなく、Webサイトが鳴らしている偽物です。

「『〇〇(番組名)』のドラマ以来ですよね? お会いするの久しぶりでワクワクしてます☆」もし、憧れの俳優やアイドルから突然こんなメールが届いたら?「ひょっとして、本当に本人からのメールなのかな?」とちょっと期待してしまう人もいるかもしれません。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、オリンピックに対する人々の関心は徐々に高まっています。そんな機運につけ込んだ新手の詐欺が横行しているのをご存知でしょうか? ここではその手口と対策を紹介します。

昨今、フィッシング詐欺の話題を目にすることが増えてきました。サイト誘導型のフィッシング詐欺が中心ですが、サイトに誘導するためのリンクがないからといって安心するのは危険です。古くからある、返信期待型のフィッシング詐欺がまだまだたくさん存在するからです。

役所の職員を装った人物からの「医療費の還付金が戻ります」というニセ電話で、お金をだまし取られる還付金詐欺の被害が増えています。ここではその詳しい手口と対策を紹介します。

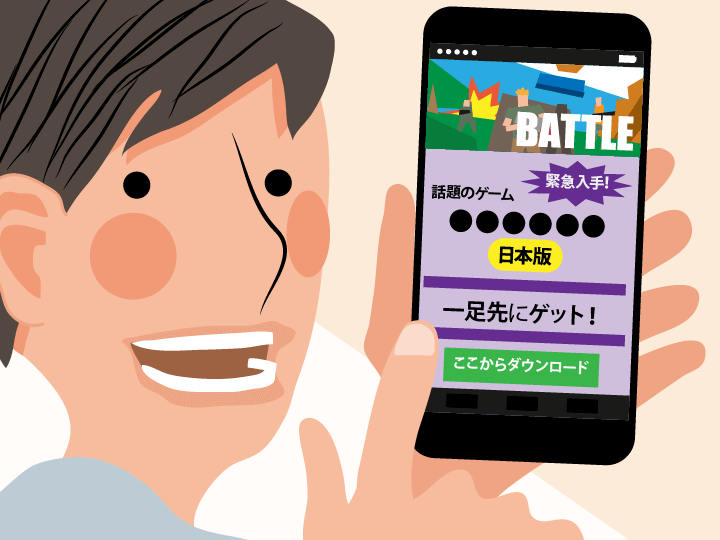

動画共有サイトには偽アプリをダウンロードさせるべく作られたフェイク動画が存在します。対策は、必ずGoogle Playもしくは当該ゲーム/アプリの公式サイト経由でダウンロードすることです。

昨今のセキュリティニュースでは必ずと言っていいほど出てくる「マルウェア(malware)」。一昔前から言われている「ウイルス(virus)」とどう違うの?と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

みなさんはスパムというセキュリティ用語、ご存知でしょうか?セキュリティ用語でいうところの「スパム」は、実は日頃馴染みのあるあのSPAMの缶詰が語源となっています。1970年代にアメリカで放映されていたコメディ番組のコントから端を発します。

2018年もスマートフォンを狙った事件・トラブルが続出しました。不特定多数を狙う攻撃が大半のため、他人事ではありません。今回は、2018年に起きたセキュリティとスマートフォンに関係する代表的な事件を振り返ります。

各種公共料金の支払いやコンサート・スポーツのチケット購入が可能な機械として、コンビニエンスストアに設置されているマルチメディア端末。近年、このマルチメディア端末を利用した「マルチメディア型詐欺」という新しい架空請求詐欺が多発しているのをご存知でしょうか?

いつでもどこでもお買い物ができる利便性、豊富な品揃え、充実した会員向けサービスから、幅広い年代で利用されるオンラインショッピングサービス「Amazon.co.jp」。先日開催された年末期間限定のビッグセール「サイバーマンデーセール」の際、Amazon.co.jpでお買い物されたという人も多いのではないでしょうか。

人気ゲームが一足先に遊べるという宣伝文句に釣られてインストールしたゲームアプリ。しかしそれは悪意ある人たちが作った「ウイルス入りゲームアプリ」の可能性大。連絡先や位置情報など大切な個人情報を盗まれてしまいます。

偽のWebサイト(フィッシングサイト)に誘導するためのメッセージが送られてきた際、あるいはフィッシングサイトそのものに遭遇したときはどのようにふるまえばよいのでしょう? フィッシング詐欺の見分け方と対策について、第1回・第2回記事で「そもそもフィッシング詐欺とは何か」「フィッシング詐欺の代表例」を紹介してきました。

季節の変わり目や年末に行われるジャンボ宝くじや、いつでも購入できるスクラッチやロトなど、みなさんも一度は宝くじを買ったことがあるでしょう。そんな宝くじで一攫千金を狙う、夢見る人の気持ちを利用して、お金を騙し取る詐欺が横行しています。

フィッシング詐欺では、偽のWebサイト(フィッシングサイト)に誘導して個人情報を盗み出すため、悪意ある人たちは、『大変だ。すぐココ(フィッシングサイト)にアクセスしないと』と思わせるメッセージを送り付けてきます。今回はその代表例を3つ紹介します。

今年に入ってフィッシング詐欺の被害が増えています。宅配便の再配達を装ったSMSメッセージ(ショートメッセージ)を使って公式そっくりの偽サイトに誘導し、スマートフォンを乗っ取るアプリをインストールさせるという事件が大きな話題となりました。

コンビニエンストアで誰でも気軽に買えるAmazonギフト券やiTunesカードなどの電子マネー。最近ではプレゼントなどにも人気ですが、一方で電子マネーで支払いを請求する、新手の詐欺行為が増えています。

日々の生活を豊かに、便利にするスマートフォン。目的や関心に応じて、ニュースやゲームなどのスマートフォン用アプリをインストールして使う方も多くいらっしゃるでしょう。アプリの数は日々増加しており、その総数は全世界でなんと600万以上にも達すると言われています。一方で、スマホアプリを通じたウイルス感染の被害も絶えません。特に最近増えているのが正規のアプリを装いウイルスを送り込む手口です。

最近、特定の運送会社を装って偽の案内情報を送信する迷惑メールが話題となりました。「配送物は下記よりご確認ください」と偽サイトに誘導し、詐欺アプリをスマートフォンにインストールさせる手口です。この事例以外にも、迷惑メールを使った犯罪は様々なものが報告されています。こうした恐ろしい被害が現実に存在するなかで、みなさんはどの程度スマホのセキュリティ対策をしているでしょうか?

電話での詐欺といえば銀行振込を促し、お金をだまし取る"オレオレ詐欺"や"振り込め詐欺"を連想する人も多いのではないでしょうか?しかし、最近はさまざまな手口が出てきており、直接キャッシュカードをだまし取る事例が出てきています。

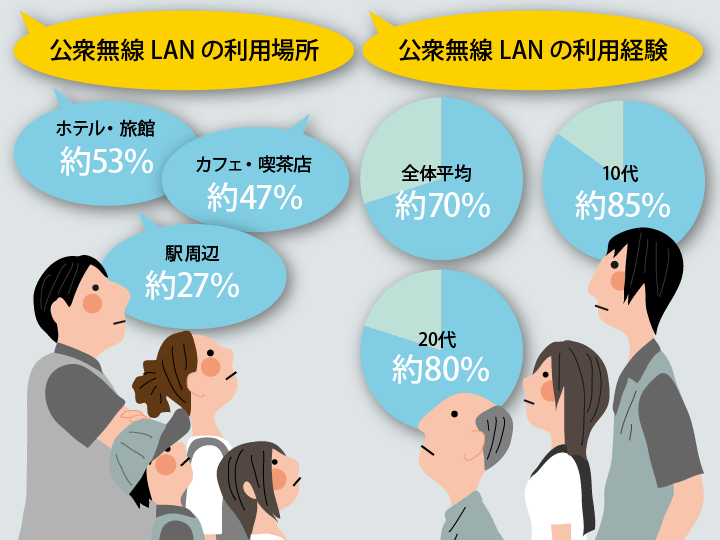

観光地など外出先で便利な公衆無線LANは、いまや7割の人が利用経験アリ。若者ほど利用率が高く、80%を超える世代も。ただし、個人情報を入力する機会があるにもかかわらず、パスワード不要の公衆無線LANに抵抗感がない人が多いという、危うい一面も。

気軽に使えて高機能なカメラアプリや画像編集アプリが人気です。しかし、そんな高機能アプリに見せかけて、あなたのスマホから写真・動画・連絡先・ショートメッセージ(SMS)などを盗み取るウイルス入りアプリが存在します。機能と価格が見合わなかったり、インストール時やアプリ実行時に過度な要求をしてくるアプリには要注意です。

SMSに「ネットバンキングのパスワードを更新すべし」とのメッセージが届いても慌てて文中のURLをタップせず、メッセージの内容や暗号化通信を利用しているか否かなどを確認しましょう。そのメッセージ自体が偽物かもしれません。

プロが教える!危険なメールの見分け方。最終回の今回は、ズバリ「ウイルスや個人情報を漏えいさせる危険アプリ(マルウェアといいます)」に感染しないための方法ついて解説いたします。基本的には危険なメールを受信したからといって、すぐに感染するわけではありません。

スマホでのインターネット利用が当たり前になった一方で、不安を感じる利用者が増えています。総務省が行った調査によると、インターネットを利用していて「不安を感じる」「どちらかといえば不安を感じる」と答えた人の割合は、回答者の68.3%にのぼることがわかりました。

ネット掲示板の書き込みに釣られてURLをタップすると、そこは本物を模した偽サイト(フィッシングサイト)。気づかぬままログイン情報を入力してしまうと、クレジットカード情報が含まれたアカウントを乗っ取られてしまいます。

無料でマンガやアニメが見られると偽って、ウイルス入りのアプリをインストールさせる手口に注意。それらはスマートフォン内へのアクセスを不能にした挙句、その解除と引き換えに金銭を要求するランサムウェアと呼ばれるもの。対策は、とにかく怪しいサイトに近づかないことだ。

プロが教える!危険なメールの見分け方 その2。前回は標的型メールのテーマについて解説しました。標的型メールの厄介なケースは、皆さんが普段利用しているサービスから顧客情報が漏れ、そのサービスを利用しているユーザを標的にしたメールを受信した場合です。

未だ耳にするメールによるウイルス被害。添付ファイルやURLを開かせ、ウイルスに感染させるような手口が横行しています。今回は3回に分けてセキュリティ会社『シマンテック』のプロの視点から、注意すべき標的型メールの見分け方について伝授いたします!

外出先でのスマートフォン利用時に便利な無料Wi-Fiスポット。しかし、暗号化キーが設定されていない、あるいはまったく同じSSIDが複数存在する無料Wi-Fiスポットは利用を避けましょう。

ドコモからの「ご利用料金お知らせメール」を装った迷惑メールが届く事例があります。銀行やクレジットカード会社といった金融機関や携帯電話会社など、信用ある会社や組織を装い、ユーザーのID、パスワード、銀行口座番号、クレジットカード番号などの個人情報を盗み取ろうとする行為をフィッシングと呼びます。

新生活を迎え、新たな環境でパソコンやスマホを使い始める人も多いことでしょう。特にスマホやタブレットなどは、電話やメールだけでなく、様々なアプリをインストールできて大変便利です。その一方で、適切なセキュリティ設定を行わないと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

街中の無料Wi-Fiはスマートフォン利用に最適です。しかし、素性のわからない無料Wi-Fiにつないでしまうのは大変危険。悪意ある人たちがあなたの個人情報を盗もうと仕掛けた罠の可能性があります。

オレオレ詐欺、母さん助けて詐欺と呼ばれる電話が横行しています。電話を受けた人の身内と勘違いさせ、いかにも慌ててしまいそうな状況を作り、お金を振り込ませるのが、その手口。そして最近は手の込んだ「演出」を加える事例も増えています。

近頃、インターネット利用中に、「あなたのスマートフォンはウイルスに感染しています!」など危機感をあおる広告を表示することで、ユーザーをだまして特定のページに誘導し、ウイルス入りアプリをダウンロードさせる手口が横行しています。