仮想通貨詐欺とは?主な手口と被害に遭わないための対策を紹介

仮想通貨(暗号資産)市場は急速に拡大し、多くの投資家や一般の人々が関心を寄せています。一方、詐欺も増加しており、多額の資金を失うケースも増えています。仮想通貨詐欺は巧妙な手口を用いるため、知識のない人は簡単に騙されてしまう可能性があるので注意が必要です。

本記事では、仮想通貨の基本的な仕組みを解説した上で、詐欺の主な手口と被害に遭わないための対策を紹介します。

目次

仮想通貨(暗号資産)とは

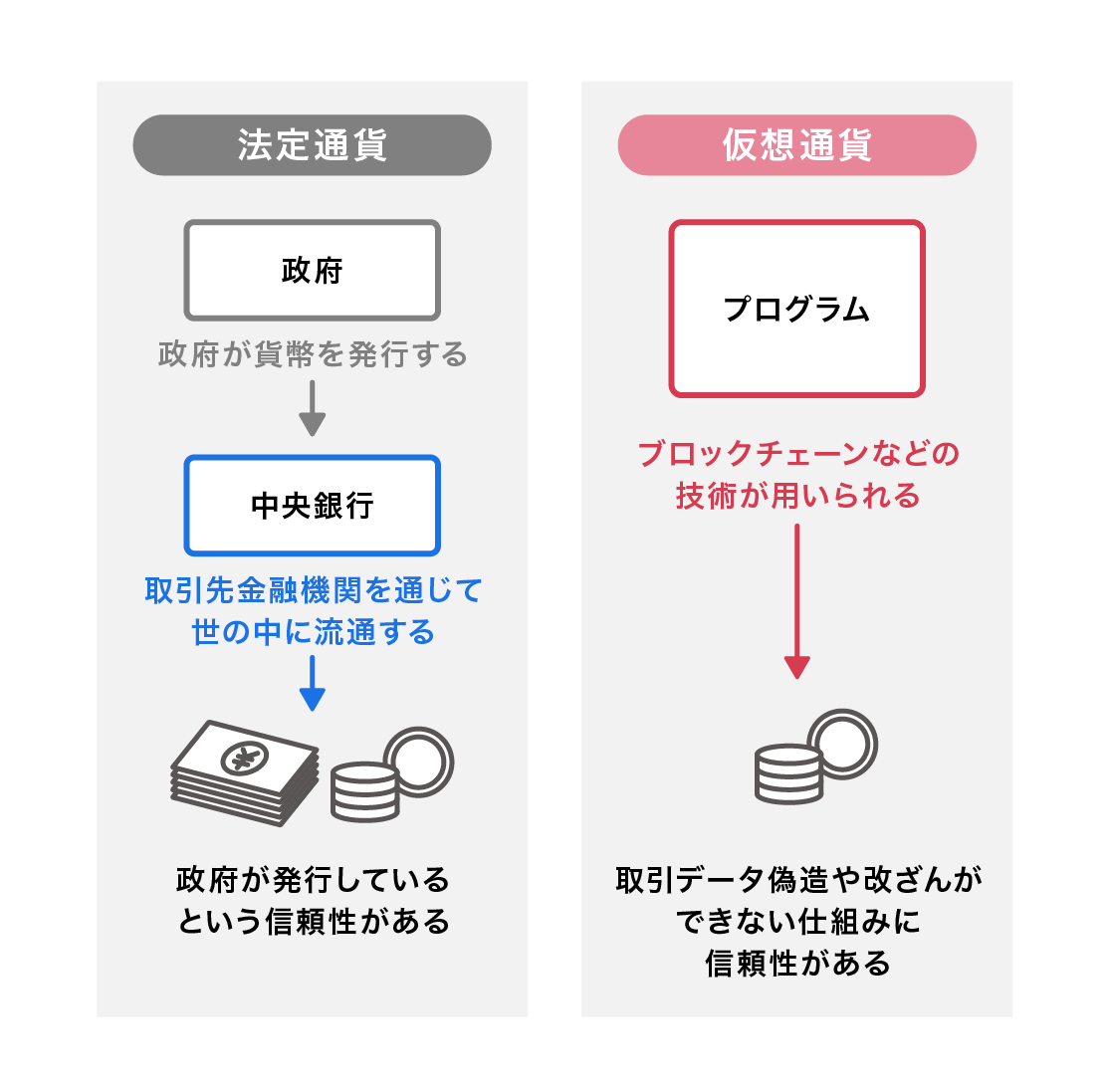

仮想通貨(暗号資産)は、インターネット上で取引される電子データであり、日本では法定通貨として認められていません。もともとは決済手段として開発されましたが、現在では株式やFXと同様に、金融取引や投資目的で利用する人が増えています。2020年には法律の改正により、「仮想通貨」から「暗号資産」へと名称が変更されました。

特徴の一つは、国家や中央銀行による価値の保証がない点です。そのため、価格変動が激しく、一夜にして大きく価値が変わることもあります。また、ハッキング被害や交換業者の破綻によって資産を失った場合、補償を受けられないケースもあるため、慎重に取引することが重要です。

また、仮想通貨は法定通貨と異なり、ブロックチェーン技術を活用して取引が記録されます。ブロックチェーンとは分散型台帳技術のことで、すべての取引データが記録され、改ざんが不可能です。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

NFT詐欺とは?代表的な手口と詐欺に遭わないための対策を紹介

仮想通貨詐欺の主な手口

仮想通貨(暗号資産)の市場が拡大するなか、詐欺をはじめとしたトラブルも増えています。ここでは、代表的な仮想通貨詐欺の手法について解説します。

SNSやマッチングアプリを悪用した詐欺

近年、SNSやマッチングアプリを利用した仮想通貨詐欺が増加しています。被害の多くは、以下のような流れで発生します。

- SNSやマッチングアプリで知り合った相手と親しくなり、「絶対儲かる」と仮想通貨(暗号資産)の投資を誘われる。

- 数万円分の仮想通貨を購入し、相手が指定した偽サイトである「海外投資サイト」に預けてしまう。

- 偽サイト上のグラフでは仮想通貨の価値が上がっており、儲かっているように見える。また、儲けた利益を一度引き出せたことで信用してしまい、さらに数百万円分の仮想通貨を投資する。

- 偽サイトのグラフに「数千万円の儲け」が表示されるが引き出せず、引き出すために「手数料が必要」と言われたため、それを信用し、追加で数十万円を支払ってしまう。

- 手数料を支払っても投資したお金を引き出せなくなっており、相手や投資サイトと連絡が取れなくなる。

結果として、投資した数百万円・追加の手数料などが騙し取られるという被害に遭ってしまいます。

偽サイトを利用した詐欺

偽サイトを作成し、利用者から仮想通貨ウォレットのログイン情報や仮想通貨を騙し取る手口もあります。偽サイトは本物とよく似たデザインやロゴを使用し、URLも正規のものと区別がつきにくいため、誤ってアクセスしてしまう人も少なくありません。偽サイトでログイン情報を入力してしまうと、IDやパスワードが盗まれ、正規のアカウントを乗っ取られる可能性があります。

また、偽サイトに直接資金を入金すると、そのまま悪意ある人たちに奪われる危険もあります。入金先が詐欺に使われている口座になっており、取り戻すことは容易ではありません。詐欺による被害額を返金してもらうためには、相手との交渉や法的手続きが必要となるため、弁護士に頼るのが一般的ですが、返金が困難なケースも存在します。そのため、必ずしも被害額が返金されるわけではないことを理解しておく必要があります。

偽アプリを利用した詐欺

偽アプリを利用した詐欺もあります。たとえば、正規の仮想通貨取引所に見せかけた偽アプリをスマホにインストールさせ、ユーザーの個人情報や資産を盗み取る手口などが挙げられます。本物とそっくりなデザインのため、公式ストアに並んでいても見分けるのは容易ではありません。

さらに、詐欺グループが偽の高評価レビューを投稿し、信頼できるアプリのように見せかけるケースもあります。インストールするとスマホがマルウェア(スマホやユーザーに被害をもたらすことを目的とした、悪意のあるソフトウェア)に感染し、端末内のデータが漏洩するリスクも高まります。

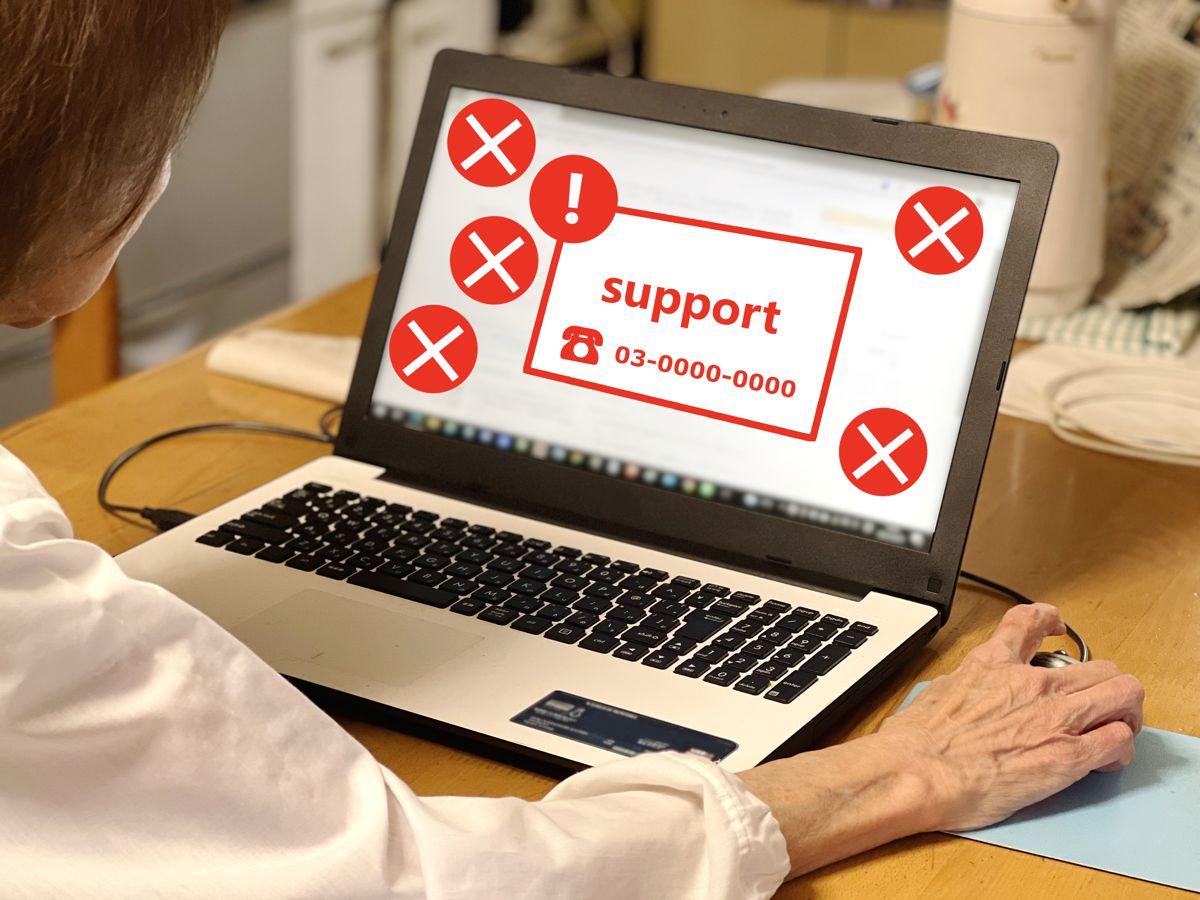

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺とは、メールやSMSなどでユーザーを偽サイトへ誘導し、個人情報や仮想通貨を騙し取る手口です。仮想通貨詐欺においても、正規の取引所になりすましたメッセージを送信し、ユーザーの不安を煽ることで偽サイトへ誘導するケースが見られます。

「パスワードの変更が必要です」「本人確認をしないとアカウントが凍結されます」といった文言で焦らせ、ユーザーに偽サイトでログイン情報や秘密鍵を入力させるのが典型的な手口です。偽サイトでログイン情報や秘密鍵を入力すると、悪意ある人たちに正規のアカウントを乗っ取られる危険があります。

仮想通貨詐欺の被害に遭わないための対策

仮想通貨詐欺は、一度被害に遭うと資金を取り戻すのが難しいのが現実です。そのため、被害を未然に防ぐことが何よりも重要です。

ここでは仮想通貨詐欺の被害に遭わないための対策を5つ紹介します。

適切な方法で仮想通貨を保管する

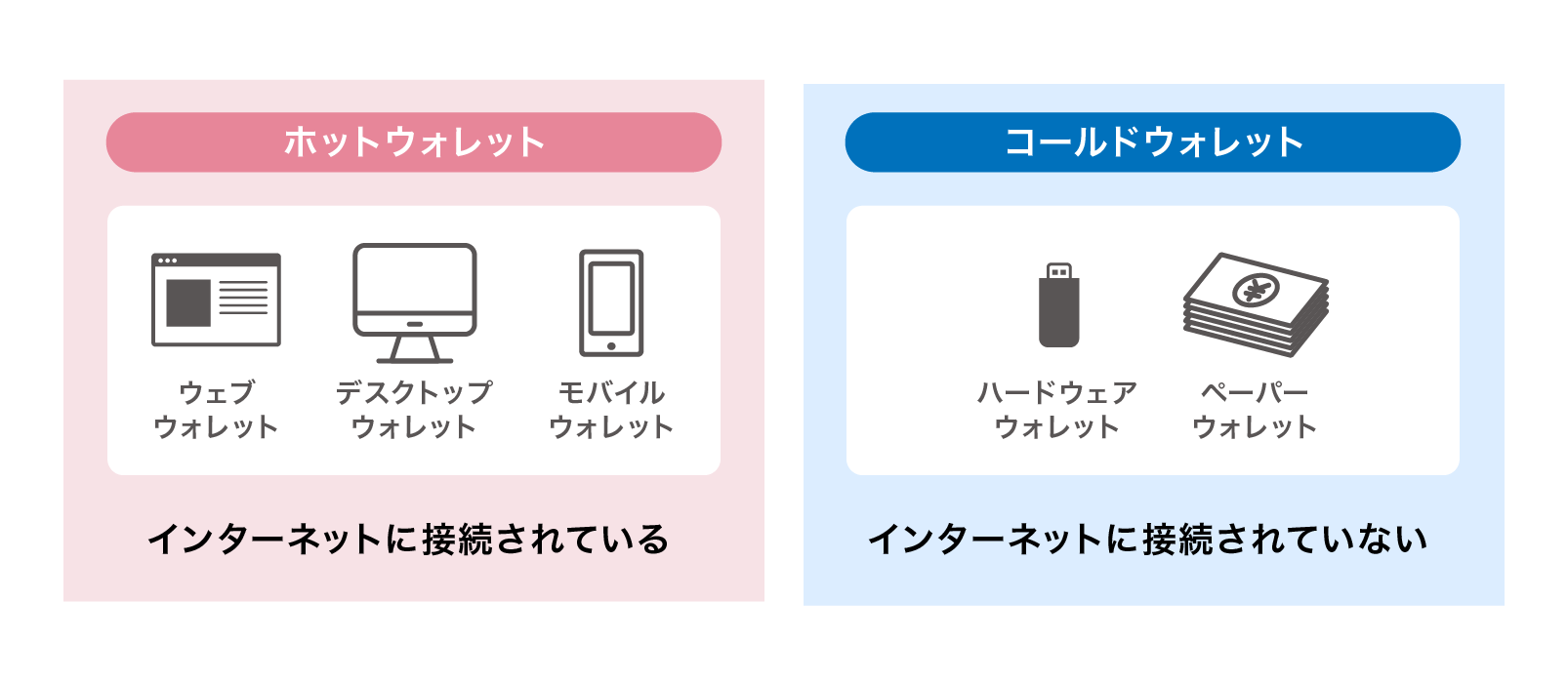

仮想通貨を保管するウォレットは、パスワードや秘密鍵で厳重に管理されています。情報が漏洩すると、資金を抜き取られる危険性があるため、適切な方法で保管することが重要です。

仮想通貨を安全に保管するためには、適切なウォレット管理が欠かせません。ウォレットには2種類あります。

- ホットウォレット

- コールドウォレット

ホットウォレットはオンライン環境に接続されているため、利便性が高く、取引がスムーズに行えますが、ハッキングのリスクが伴います。コールドウォレットはインターネットから切り離されており、セキュリティ性が高いものの、管理が煩雑になる点がデメリットです。

安全性を考慮するならば、資産の大部分をコールドウォレットで保管し、必要な分だけをホットウォレットで管理するのが望ましいでしょう。

ウォレットの管理に必要な秘密鍵は厳重に管理し、他人に見せないことが重要です。パスワードを複雑にし、定期的に変更しましょう。

二要素認証を設定する

仮想通貨を安全に管理するためには、二要素認証(2FA)の設定が有効です。二要素認証とは、ID・パスワードに加え、認証コードなどの追加要素を用いることで、セキュリティを強化する仕組みです。仮にパスワードが漏洩しても、追加の認証がなければログインできません。

二要素認証には、SMS認証やアプリ認証、ハードウェアトークン(ワンタイムパスワードを発行する端末)を使用する方法などがあります。取引所やウォレットの設定を確認し、利用できる認証方法のなかからセキュリティ性の高いものを選ぶことが重要です。

仮想通貨を勧めてくる相手を信用しない

詐欺被害を防ぐためには、不審な勧誘に警戒することが大切です。特に、見ず知らずの相手や知り合って間もない人から仮想通貨取引を持ちかけられた場合は注意しましょう。「必ず儲かる」「絶対に値上がりする」といった言葉を使い、高額な投資を促すのが詐欺の一般的な手口です。取引する前に、相手の信頼性を十分に確認することが重要になります。

また、仮想通貨の売買では信頼できる公式の取引所や販売所を利用し、不透明な取引には決して応じないようにしましょう。怪しい話には耳を傾けず、慎重に行動することが大切です。

金融庁の登録業者かどうかを確認する

仮想通貨を取引する際には、利用する取引所が金融庁に登録されているかを確認しましょう。日本国内で仮想通貨交換業を行うには、金融庁の登録が必要です。無登録の取引所は法的な規制がなく、万が一トラブルが発生した際に、適切な対応を受けられないリスクがあります。悪質な業者の場合、利用者の資産が不正に持ち出される危険性も否定できません。

取引所を選ぶ際は、公式サイトで登録番号を確認するだけでなく、金融庁で最新の登録状況を確認することが重要です。

セキュリティ対策サービスを活用する

仮想通貨の取引においては、セキュリティ対策サービスの活用も有効な手段の一つです。たとえば、ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」の「危険サイト対策」機能では、悪意のあるサイトを事前に警告してくれるため、偽サイトを通じた仮想通貨詐欺を未然に防ぎやすくなります。

また、「ウイルス対策」機能を導入することで、スマホやタブレットの本体やアプリ、外部メモリ内にウイルスや不審なプログラムがないかチェックでき、感染リスクを軽減できます。偽仮想通貨アプリによりマルウェアに感染したとしても、その被害を最小限に抑えることが可能です。

まとめ

仮想通貨詐欺の被害を防ぐためには、複数の対策を組み合わせることが重要です。まず、適切なウォレットの管理を徹底し、秘密鍵の厳重な保管を心がけましょう。さらに、二要素認証を設定し、取引の際は相手の信頼性を慎重に見極めることが大切です。

また、取引所を利用する際には、金融庁に登録された業者かどうかを確認することで安全性を確保できます。加えて、セキュリティ対策サービスを活用し、偽サイトやウイルス感染のリスクを最小限に抑えることも重要です。