なりすましメールとは?主な手口や見分け方、被害を防ぐための対策を紹介

なりすましメールとは、実在の機関や企業、サービスなどに見せかけて送信することで、ユーザーを騙すメールのことです。近年、フィッシング詐欺やワンクリック詐欺の手口としてなりすましメールが用いられ、被害につながるケースが増えています。

本記事ではなりすましメールの主な種類や見分け方、なりすましメールによる被害を防ぐための具体的な対策を紹介します。

目次

なりすましメールとは?

なりすましメールとは、実在する企業やサービスなどになりすましてユーザーを騙すメールのことです。フィッシングメールやスパムメールとしても悪用されています。

なりすましメールは、本当の送信元を隠すために、メールのヘッダー(送信元やアドレスなどが記録されている部分)を偽装し、有名企業や銀行など正式なアドレスから届いたかのように見せかけます。受け取った人は本物のメールだと信じ込み、不審なアドレスや添付ファイルを開いてしまうのです。

また、なりすましメールに添付されているファイルをダウンロードしたり、メールに記載のリンクを開いたりすると、ウイルス感染やフィッシングサイトに遷移するなどの可能性があるため、注意が必要です。

なりすましメールの種類

なりすましメールの主な種類には、フィッシング詐欺メール、ワンクリック詐欺メール、ウイルスメールがあります。ここでは、それぞれの概要を解説します。

フィッシング詐欺メール

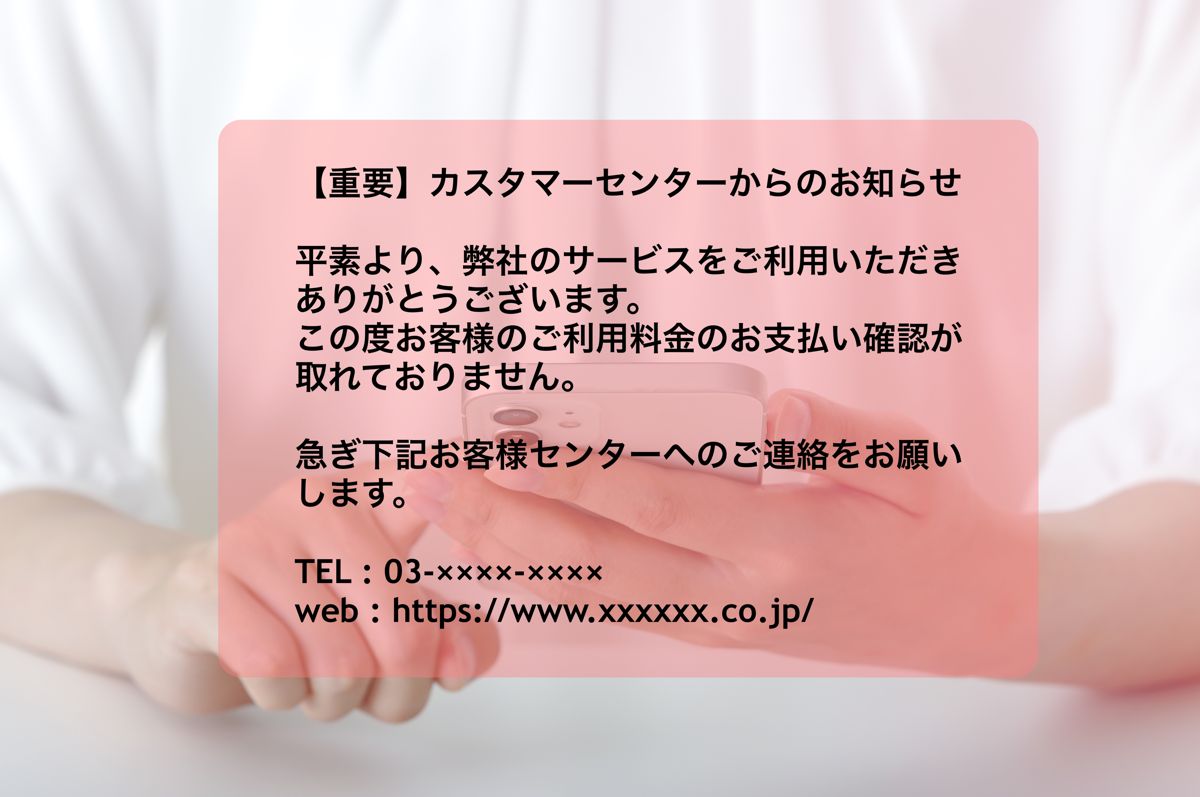

フィッシング詐欺メールとは、受信者が普段利用しているサービスを装い、個人情報の入力を促す内容のメールです。あたかも正規の企業やサービスからの公式な通知であるかのように見せかけ、受信者を騙そうとします。

具体的には、受信者の不安を煽るような文言を用いて、本文に記載したURLから偽サイトへ誘導し、クレジットカード番号や銀行口座番号、パスワードなどの重要な情報を入力させようとします。フィッシングメールについては、以下の記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

フィッシングメールの被害を防ぐ5つの対策法│届いた場合の対処法も解説

ワンクリック詐欺メール

ワンクリック詐欺メールとは、メールに記載されたリンクにユーザーがアクセスしただけで契約が成立したように見せかけ、金銭を不正に要求する詐欺メールのことです。

ウイルスメール

なりすましメールは、ウイルスメールの手口としても用いられます。特に、Emotet(エモテット)は感染力と拡散力が強いマルウェア(スマホに被害をもたらすことを目的とした、悪意のあるソフトウェア)の一種で、2022年以降、日本でも被害が急増しています。

ショートカットファイルやパスワード付ファイルをメールで送りつけ、開封すると感染するのが特徴です。ウイルスに感染すると情報流出などのリスクがあるほか、ウイルスが勝手に自分自身を送信元として同様のメールを送信しはじめるため、受信者から連鎖的に被害が拡大していくおそれがあります。

なりすましメールかどうかの見分け方

なりすましメールの手口は巧妙化しつつあり、受信そのものを防ぐことは難しいのが実情です。

なりすましメールによる被害を防ぐためにも、見分け方を知っておきましょう。

送信元のドメインを確認する

なりすましメールの判別には、送信元のドメインを確認するのが有効です。一般的に、なりすましメールは企業を装った件名やアドレスで送信されます。一部では、正規のドメイン(メールアドレスの@以降の部分)に似せた、偽のドメインが使用されているケースがあります。

たとえば、「example.co.jp」の代わりに「examp1e.co.jp(英字のエルが数字の1になっている)」というように、アルファベットの一部が変更されている可能性もあるため、文字列を一文字ずつよく確認することが大切です。

日本語に違和感がないか確認する

メール本文に文法の誤りや不自然な言い回し、不適切な敬語の使用などがないか、細心の注意を払って確認することが重要です。巧妙な手口のなりすましメールであっても、よく見ると日本語に不自然な点が見られる場合があります。

なりすましメールは海外から送信されるケースも少なくありません。日本語の表現がぎこちなかったり、普段見慣れないような漢字が使われているなどの場合は、なりすましメールである可能性が非常に高いと言えます。

公式のWebサイトにアクセスする

なりすましメールは、本文に記載されたURLにアクセスさせて偽のWebサイトへ誘導し、個人情報を盗む手口が非常に多く見られます。そのため、メールに記載されているURLにはアクセスせず、ブラウザから公式サイトに直接アクセスし、メールの内容が事実かどうかを確認することが重要です。

公式サイトに登録している場合は、サイト内にも同様の通知が届いている可能性があります。メールの内容とサイト内の情報に差異がないかを確認することで、なりすましかどうかを判断できるでしょう。

なりすましメールによる被害を防ぐための対策

ここからは、なりすましメールによる被害を防ぐために、すぐに行える3つの対策を紹介します。

メールフィルタリングを活用する

なりすましメールによる被害を防ぐには、不審なメールを開封する前に迷惑メールフォルダなどに振り分けてくれるメールフィルタリング機能を活用することがおすすめです。

ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」の「迷惑メール対策」機能を活用すると、なりすましメールのような迷惑メールを専用フォルダに自動で振り分けてくれるため、開封せずに削除できます。精巧につくられたメールも、見た目で判断することは難しいため、メールフィルタリングの機能を積極的に活用するとよいでしょう。

メールの拒否設定を利用する

特定のアドレスからメールの拒否設定を利用するのも、なりすましメールの被害を防ぐ対策として効果的です。メールサービスの多くは、迷惑メール対策の機能が備わっており、特定のドメインや、アドレスからのメールを自動的に拒否する設定を行うことができます。

頻繁になりすましメールが届く場合、特定のドメインをブロックリストに追加することで、受信を防ぐことができます。

キャリアのメール受信制限を活用する

キャリアでは、迷惑メール対策の一環として、メールの受信制限機能を用意しています。受信制限機能を活用することで、なりすましメールを含む危険なメールを事前にブロックできる場合があります。

たとえば、ドコモの場合は、「特定URL付メール拒否設定」や「詐欺/ウイルスメール拒否設定」といった機能が利用可能です。これらの設定を行うことで、メール本文に特定のURLが含まれているメールや、詐欺やウイルス感染のリスクが高いと判断されたメールを自動的に拒否できます。

まとめ

なりすましメールとは、実在の機関や企業、サービスなどになりすまし、ユーザーを騙すメールのことです。フィッシング詐欺やワンクリック詐欺のほか、ウイルスメールを送付する手口として悪用される機会が増えています。

受信したメールがなりすましメールかどうかを見分けるには、送信元のドメインや件名、本文の日本語に違和感がないかを確認することが大切です。また、本文に記載のURLから偽のサイトにアクセスさせて受信者の個人情報を盗む手口も横行しています。少しでも不審な点があれば、メールのURLにはアクセスせず、公式のWebサイトにアクセスして真偽を確認するとよいでしょう。

また、なりすましメールによる被害を防ぐための対策として、メールフィルタリングを活用したり、メールサービスの拒否設定やプロバイダの受信制限を活用したりするのもおすすめです。これらの対策を取り入れて、なりすましメールによる被害のリスクに備えましょう。