SNS型投資詐欺とは?見極めるポイントや未然に防ぐための対策を紹介

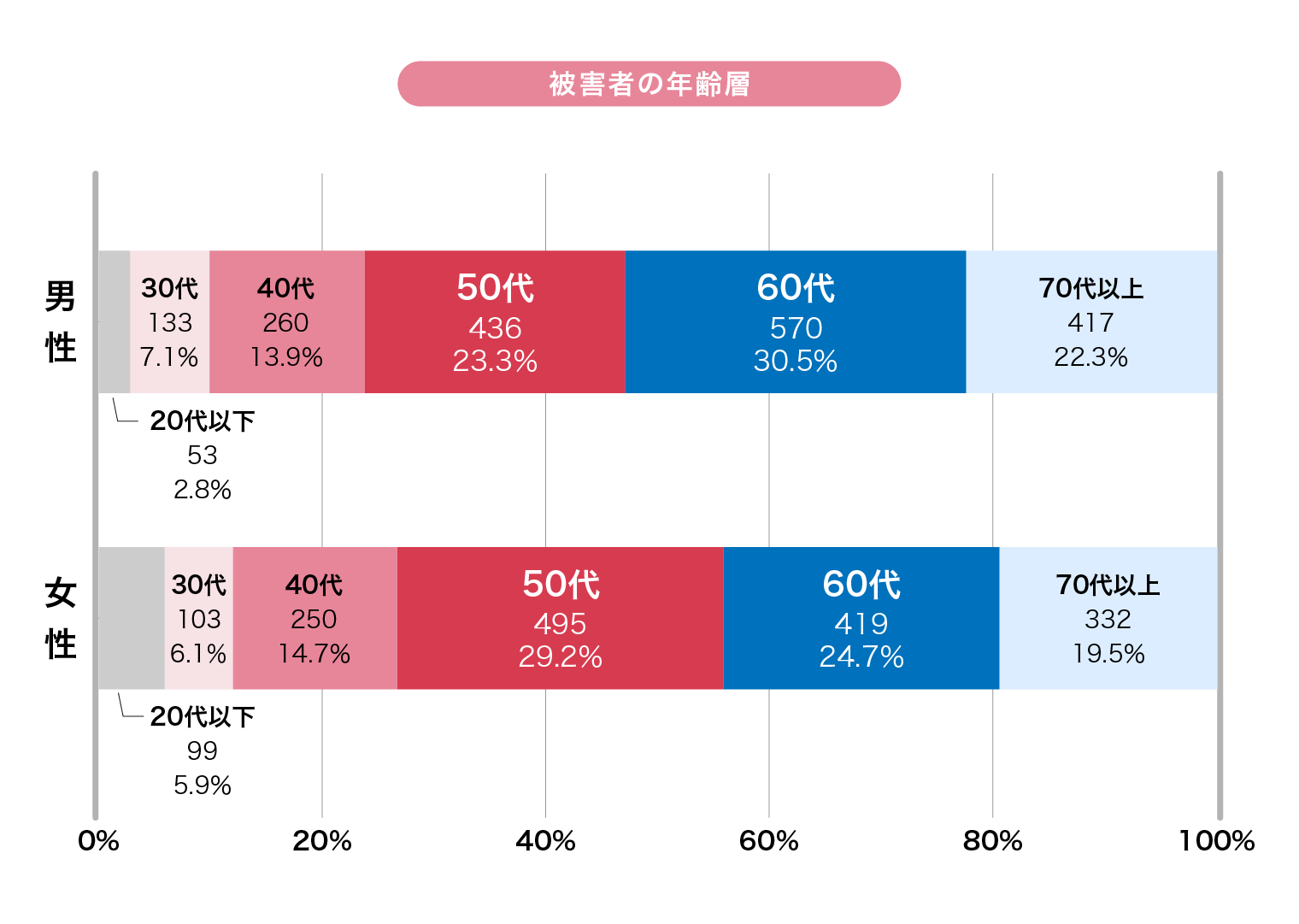

SNS型投資詐欺はターゲットと親しくなり、信頼関係を築いた上で投資を持ちかけ、高額な金銭を騙し取る手口です。特に著名人やインフルエンサーを装った詐欺や、架空の投資グループに勧誘するケースが多発しており、50代と60代を中心にさまざまな年代の人が大きな被害を受けています。

本記事では、SNS型投資詐欺の具体的な手口や見極めるポイント、そして被害を未然に防ぐための対策を詳しく紹介します。

目次

SNS型投資詐欺とは

SNS型投資詐欺とは、SNSやマッチングアプリを悪用してターゲットと関係を築き、投資サイトやアプリへ誘導した上で、投資金名目や利益の出金手数料名目などで金銭を騙し取る詐欺のことです。

ここでは、SNS型投資詐欺の具体的な手口について紹介します。

SNS型投資詐欺の手口

SNS型投資詐欺は、FacebookやInstagramなどのSNSを通じて行われることが多い詐欺です。まず、悪意を持った人はターゲットと親しくなり、投資グループのチャットに招待します。その後、外貨や暗号資産への投資を勧め、専用アプリを通じて指定口座への送金を促します。初めは少額の出金が可能であることを示し、安心感を与えますが、手数料や違約金などを求められ、最終的に資金の引き出しができなくなるケースが一般的です。

また、著名人やインフルエンサーになりすます手口も増えています。実在の人物の名前や写真、動画を無断で使用し、あたかも投資を推奨しているように見せかけます。詐欺を見抜くためには、投資を勧誘するアカウントに不審な点がないか確認し、著名人の公式アカウントで情報をチェックすることが重要です。

SNS型投資詐欺の被害の実態

警察庁のデータによると、2024年1月~6月までのSNS型投資詐欺の被害者のうち、50代と60代が全体の50%以上を占めていることがわかっています。また、詐欺の被害額は500万円以下が多いものの、なかには1億円以上の高額被害も発生しており、その被害規模は甚大です。

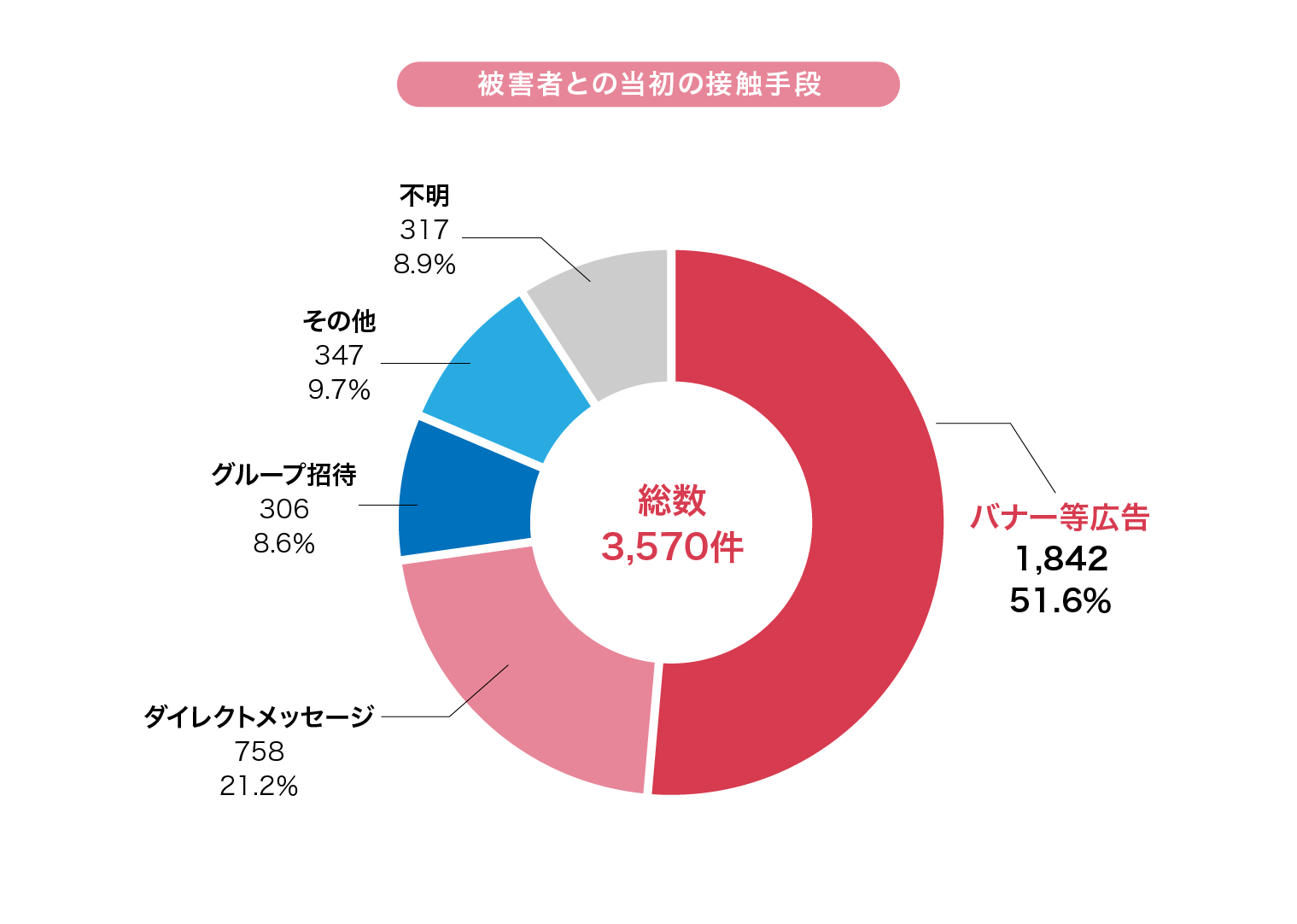

被害に遭うきっかけとして最も多いのはバナー広告であり、全体の半数を占めています。特に、SNS上で掲載されているバナー広告の割合が半数に上ることから、SNSが詐欺の手段として利用されやすいと考えられます。

SNS投資詐欺の被害を防ぐためには、不審な広告を見た際にすぐにアクセスせず、情報の真偽を確認することが重要です。

被害者との最初の接触手段はバナー広告が半数を占めています。

警察庁「SNS型投資・SNS型ロマンス詐欺の被害発⽣状況」を加工して作成

SNS型投資詐欺で用いられるツール

SNS型投資詐欺では、主にSNSが巧妙に使われます。警察庁の「特殊詐欺対策ページ」で公開されているデータによると、女性被害者ではInstagramが最も多く利用されており、全体の35%を占めています。一方、男性被害者ではLINEが最も多く、全体の21%を占めています。

また、連絡手段として、LINEが頻繁に使用されていることがわかっています。調査によると、被害者の約92.4%が被害に遭った際にLINEを利用していたというデータがあります。

こうしたツールを使った詐欺の被害を防ぐためには、見知らぬ人からの投資勧誘に警戒し、個人情報や金銭のやりとりを安易に行わないことが重要です。

出典:警察庁「SNS型投資詐欺」

SNS型投資詐欺を見極めるポイント

SNS型投資詐欺は巧妙に仕組まれており、被害を防ぐためには詐欺だと見極めるための知識を身につけることが重要です。ここでは、SNS型投資詐欺を見極めるための具体的なポイントを紹介します。

投資先が金融庁に登録されているか

SNSで投資を勧められた際は、まずその投資先が金融庁に登録されているかを確認することが大切です。日本で金融商品取引業を行うには、金融庁への登録が義務付けられています。金融庁が管理する「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」に掲載されていない場合、その業者は違法である可能性が高く、投資詐欺のリスクが高まります。

また、正規の金融業者のように見せかけるために、偽の登録番号を提示することもあります。そのため、必ず金融庁の公式サイトを参照し、実際に登録されているかを確認することが重要です。

「必ず儲かる」などといった表現で勧誘される

「必ず儲かる」「あなただけに特別な情報を提供する」「確実に利益が出る」といった甘い言葉で投資を勧誘してきた場合、詐欺の可能性がありますどのような投資であってもリスクは付きものであり、確実に利益が出る投資など存在しません。金融機関や投資の専門家であれば、必ずリスクの説明を行い、投資による損失の可能性も示します。

あえてリスクの話をせず、利益だけを強調してきた場合も要注意です。悪意ある人たちは、利益を強調することで冷静な判断力を奪おうとします。このような表現を使う投資案件は、詐欺の可能性が高いと考え、安易に信じないようにしましょう。

少しでも不審に感じた場合は、金融庁や消費者センターなどに相談し、情報の真偽を確かめることが大切です。

勧めてくる暗号資産や投資アプリが実在するか

SNS型投資詐欺では、架空の暗号資産や偽の投資アプリを利用した手口も増えています。「今投資するなら暗号資産がおすすめ」「確実に利益が出る」といった甘い言葉で勧誘してきても、鵜呑みにしないよう注意しましょう。

暗号資産を取扱う際には、金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧(※2024年12月末時点)」を確認し、正規の業者かどうかを調べることが重要です。また、投資アプリに関しても、公式ストアに登録されているか、開発元の情報が実在する企業かどうかを確認するようにしましょう。加えて開発者情報や利用者のレビューも確認し、不審な点がないか慎重に見極める必要があります。

振込先が不審な口座ではないか

個人名義の銀行口座を指定してきた場合も、詐欺の可能性を考慮しましょう。正規の投資会社であれば、法人名義の口座を使用するため、個人名義の口座に振り込むよう求められた場合は注意が必要です。また、振込先の口座名義が会社名と一致しない場合も疑うべきです。

さらに、悪意ある人たちは捜査の手を逃れるために、振込口座を何度も変更することがあります。一度振り込んだ後に「別の口座に再度送金してほしい」と言われた場合は、詐欺の可能性を疑いましょう。不審な振込指示を受けた場合は、銀行や警察に相談し、詐欺の可能性があるか確認することが重要です。

SNS型投資詐欺を防ぐための対策

SNS型投資詐欺の被害を防ぐためには、事前に対策を講じることが重要です。ここでは、SNS型投資詐欺を防ぐための具体的な対策を紹介します。

セキュリティ対策サービスを活用する

SNS型投資詐欺では、偽の投資サイトに誘導されるケースがあります。本物の投資サイトのように見えても、実際には偽サイトであることも少なくありません。そのような偽サイトへのアクセスを防ぐために、セキュリティ対策サービスを活用することが有効です。

たとえば、ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」の「危険サイト対策」機能は、アクセスしようとしているサイトが危険な場合に警告を表示してくれます。偽の投資サイトを利用する前に気づくことができ、詐欺被害に遭うリスクを減らすことが可能です。

SNSで安易に個人情報を開示しない

SNS上での個人情報の取扱いには注意が必要です。氏名、住所、電話番号、生年月日などの基本情報はもちろん、資産に関する情報も安易に公開しないよう心がけましょう。悪意ある人たちは、集めたターゲットの情報に基づいて金融商品を提案します。

また、不審なアカウントからのフォローリクエストやダイレクトメッセージには注意し、安易に返信しないようにしましょう。特に、投資に関するメッセージを送ってくるアカウントには警戒が必要です。

金融リテラシーを高める

金融知識が不足していると、巧みな話術に騙されるリスクが高まります。投資にはリスクが伴うことを理解し、金融商品の仕組みについて学ぶことが大切です。

たとえば、金融庁や消費者庁では、投資詐欺に関する注意喚起や投資の基本知識が掲載されているので活用しましょう。また、信頼できる専門書籍を読んだり、専門家によるセミナーに参加したりすることも有効です。

まとめ

SNS型投資詐欺は、SNSやマッチングアプリを悪用し、ターゲットと関係を築いた上で金銭を騙し取る詐欺です。被害を防ぐためには、「必ず儲かる」といった怪しい投資勧誘に注意を払い、投資先が金融庁に登録されているか確認しましょう。

また、架空の暗号資産や偽の投資アプリを見極め、振込先が不審な口座でないか慎重に判断することも大切です。加えて、偽投資サイトへのアクセスを防ぐセキュリティ対策サービスの活用や、SNSで個人情報を安易に公開しないといった対策も心がけましょう。

金融リテラシーを高め、投資の基本を理解することで、詐欺の手口を見抜く力を養えます。怪しい投資を持ちかけられた際は、冷静に判断し、疑わしい場合は応じないようにしましょう。