サポート詐欺の偽広告画面の消し方とは?詐欺被害に遭った場合の対処法

近年は、サポート詐欺の偽警告画面による被害が問題視されています。インターネット利用中に警告画面が出ると「トラブルに巻き込まれたのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。

この記事では、サポート詐欺を狙った偽警告画面の消し方や、万が一詐欺被害に遭ってしまった場合の対処法を解説します。詐欺のリスクを低減し、安全にインターネットを利用するためのヒントとして参考にしてください。

目次

サポート詐欺とは

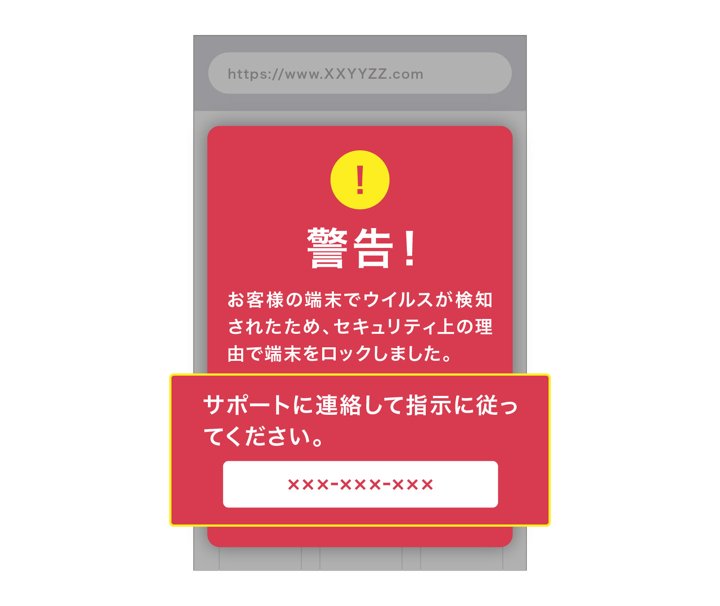

サポート詐欺とは、Webサイトを閲覧中に偽警告画面を表示させてユーザーの不安を煽り、偽のサポートセンターやコールセンターへの電話を誘導した上で、金銭やアプリのインストールを要求する詐欺のことです。

具体的には、「使用中のデバイスがウイルスに感染した」といった警告が表示され、偽のサポート番号に電話をかけるよう促されます。表示された電話番号にかけると「ウイルスの感染が確認されました。ウイルスを除去するために〇万円を支払ってください」といったようにサポート料金を請求され、銀行口座番号やクレジットカード番号などを求められるのが、典型的な手口です。

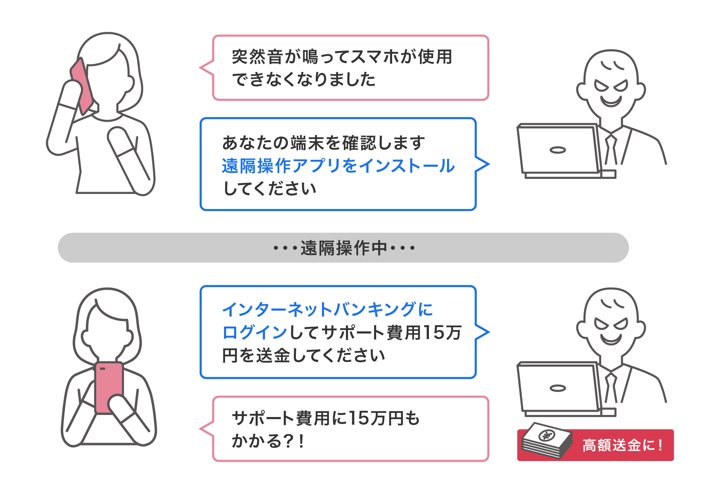

ほかには、遠隔操作アプリやソフトのインストールを促されるケースも報告されています。具体的には下記の図のように、遠隔操作アプリをインストール後、業者を名乗る人物がユーザーの端末を勝手に操作し、ウイルスを除去したかのような偽の操作を行います。その後、高額なサポート料金を請求してくるのが、サポート詐欺の手口の流れです。

サポート詐欺の偽警告画面の消し方

Webサイトを閲覧中に警告画面が突然表示されると、驚いて冷静な判断ができないこともあるでしょう。しかし、画面が表示された時点では被害に発展している可能性は低いため、慌てずに対処することが大切です。ここからは、偽警告画面の消し方を紹介します。

無視してブラウザを閉じる

サポート詐欺の警告画面は偽物であり、表示された時点ではウイルスによる実害はありません。ブラウザのタブを閉じれば安全に偽警告画面を消せます。もしブラウザを閉じられない場合は、ブラウザアプリを強制終了しましょう。ブラウザを閉じれば、再び安全にインターネットを利用できるようになります。

閲覧履歴・Cookie・キャッシュ情報を削除する

ブラウザを閉じても、サポート詐欺の偽警告画面を再表示させるための情報(Cookie・キャッシュ・閲覧履歴など)が残っている可能性があります。これらの情報が残っていると、ブラウザを再起動した際に再び警告画面が表示されてしまう場合があるため、削除しておくことをおすすめします。

閲覧履歴・Cookie・キャッシュ情報を削除する方法は、以下のとおりです。

【Androidの場合】

- ホーム画面のGoogle Chromeをタップして開く

- ブラウザ右上の「︙」アイコンから「閲覧履歴データを削除」をタップ

- メニューに表示された「閲覧履歴データを削除」をタップ

【iPhoneの場合】

- iPhoneの「設定」から「アプリ」を開く

- 「Safari」をタップ

- 「履歴とWebサイトデータを消去」をタップ

機種やOSによって操作方法が異なる場合があるため、詳しくはお使いの機種の取扱説明書や、メーカーのWebサイトで確認してください。

【状況別】サポート詐欺に遭ってしまった場合の対処法

どんなに注意を払っていても、予期せぬ状況でサポート詐欺に引っかかってしまうことがあります。このような状況に陥った際は、慌てず落ち着いて慎重に対処することが重要です。ここでは、サポート詐欺に遭った際の状況別の対処法を具体的に紹介します。

サポート先に電話をしてしまった場合

偽警告画面の電話番号にかけてしまった場合、相手の指示に従わず、速やかに警告画面を消しましょう。相手の指示に従ってアプリやソフトをインストールせず、電話をかけてしまっただけであれば、サポート詐欺の被害にはつながりにくいです。

ただし、相手に電話番号が知られてしまった可能性があります。もし、知らない番号からの着信があった場合は出ないように注意してください。

アプリやソフトをインストールしてしまった場合

アプリやソフトをインストールした場合は、不正な遠隔操作が行われる可能性があります。遠隔操作を防ぐため、デバイスのネットワーク接続を切りましょう。ネットワークから切断されれば、遠隔操作も中断されます。

また、インストールしたアプリやソフトは、すぐにアンインストールしてください。アンインストールせずにネットワークに再接続すると、再び遠隔操作のリスクが高まるため注意してください。

個人情報や支払い情報を入力してしまった場合

IDやパスワードを入力した場合は、不正ログインされるリスクが高まります。そのため、早急にパスワードを変更する必要があります。同じID・パスワードを使用しているアカウントがあれば、二次被害に遭わないためにもすべて変更することが大切です。

クレジットカード情報を入力した場合は金銭的な被害に遭う可能性があるため、クレジットカード会社に事情を説明し、利用停止の手続きなどを行いましょう。銀行の暗証番号や口座情報を入力した場合は、利用中の金融機関に連絡してください。暗証番号の変更など、金融機関の指示に従って適切に対応しましょう。

被害に遭ってしまった場合は警察やIPAに相談する

実際に詐欺被害に遭ってしまった場合は、警察やIPA(情報セキュリティ安心相談窓口)に相談してください。偽警告画面やインストールしたアプリに関する資料を提出すると、捜査に役立つ可能性があります。

警察庁では、サイバー事案に関する通報・相談ができるオンライン受付窓口も提供しています。不安な方は、以下のリンクから相談することをおすすめします。

サポート詐欺の偽警告画面の表示によるリスクを低減させる方法

偽警告画面が表示された場合でも、いくつかの注意点を押さえておくことでトラブルを未然に防げます。ここでは、偽警告画面によるリスクを低減させる方法を紹介します。

警告画面が表示されても指示に従わない

偽警告画面が表示された場合、まず指示に従わないことが最も重要です。前述したように、ブラウザのタブを閉じれば、安全に偽警告画面を消せます。もしブラウザを閉じられない場合は、ブラウザアプリを強制終了しましょう。これにより、再び安全にインターネットを利用できるようになります。不安な場合でも、警告画面の電話番号にはかけず、正規のWebサイトやアプリからサポート窓口を調べるなどして、問い合わせるようにしてください。

不審なメールやSMSに記載されているURLにアクセスしない

サポート詐欺は、不審なメールやSMSがきっかけとなるケースもあります。サポート詐欺が疑われるメールは、件名や本文に不自然な日本語が使われていたり、一部が文字化けしていたりする点が特徴です。このような不審なメールを受信した場合、記載されているURLへのアクセスは避けてください。URLにアクセスすると、偽警告画面が表示される可能性があり、そこからサポート詐欺の被害につながる危険性があります。

万が一URLにアクセスしてしまった場合でも、すぐにブラウザを閉じれば大きな被害にはつながりにくいでしょう。ブラウザを閉じた後、閲覧履歴・Cookie・キャッシュ情報を削除し、落ち着いて冷静に対応することが大切です。

セキュリティ対策サービスを活用する

偽の警告画面が表示されるサイトにアクセスしないようにするには、危険サイトをアクセスブロックできるセキュリティ対策サービスの活用がおすすめです。偽警告画面に惑わされるリスクを減らすことができ、安全にインターネットを利用できるでしょう。

安全にインターネットを利用したい方には、「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」の「危険サイト対策」機能の活用がおすすめです。偽サイトやウイルス配布サイトなどの危険サイトを閲覧しようとした際に警告が表示されるため、誤って不審なサイトにアクセスするのを防ぐことができます。インターネットを普段から利用しており、サポート詐欺のリスクが心配な方は、「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」をぜひご検討ください。

まとめ

サポート詐欺の手口である偽警告画面が表示された際は、慌てず落ち着いて対応することが大切です。偽警告画面の指示に従わず速やかにブラウザを閉じれば、大きな被害につながる可能性は低いでしょう。サポート詐欺に遭わないためにも、正しい知識を身に付け、セキュリティ対策サービスなどを活用しながら、日頃からインターネットを安全に利用する習慣を身につけることが重要です。