「スマホがウイルス感染しました」の広告は偽物?騙された場合の対処法とウイルス対策

スマホを使用しているとき、突然「ウイルスに感染しました」という警告が表示されたことはないでしょうか。このような表示を目にして、スマホのセキュリティが不安になった方も多いでしょう。しかし、これらの警告の多くは偽物であり、ユーザーを混乱させるポップアップ広告の一つです。

この記事では、ウイルス警告の広告の手口と、騙されてしまった場合の対処法を解説します。併せて、実際にスマホがウイルスに感染した場合の兆候や、感染を防ぐための対策についても詳しく説明するため、スマホのセキュリティに不安を感じている人はぜひ参考にしてください。

目次

スマホのウイルス警告(広告)による手口とは

スマホのウイルス警告のポップアップ広告に騙されないようにするためには、手口の特徴とウイルス広告の見分け方を知ることが大切です。

ここでは、スマホのウイルス警告の手口と、本物と偽物の見分け方について解説します。

スマホのウイルス警告(広告)の手口とは?

スマホのウイルス警告(広告)による詐欺の手口は、主に次のような流れで行われます。

- スマホに警告画面が表示される

- 特定のアプリをインストールさせる

アプリのなかには、自動継続課金(サブスクリプション)に登録させるものもあるため注意しましょう。以下で詳しく解説します。

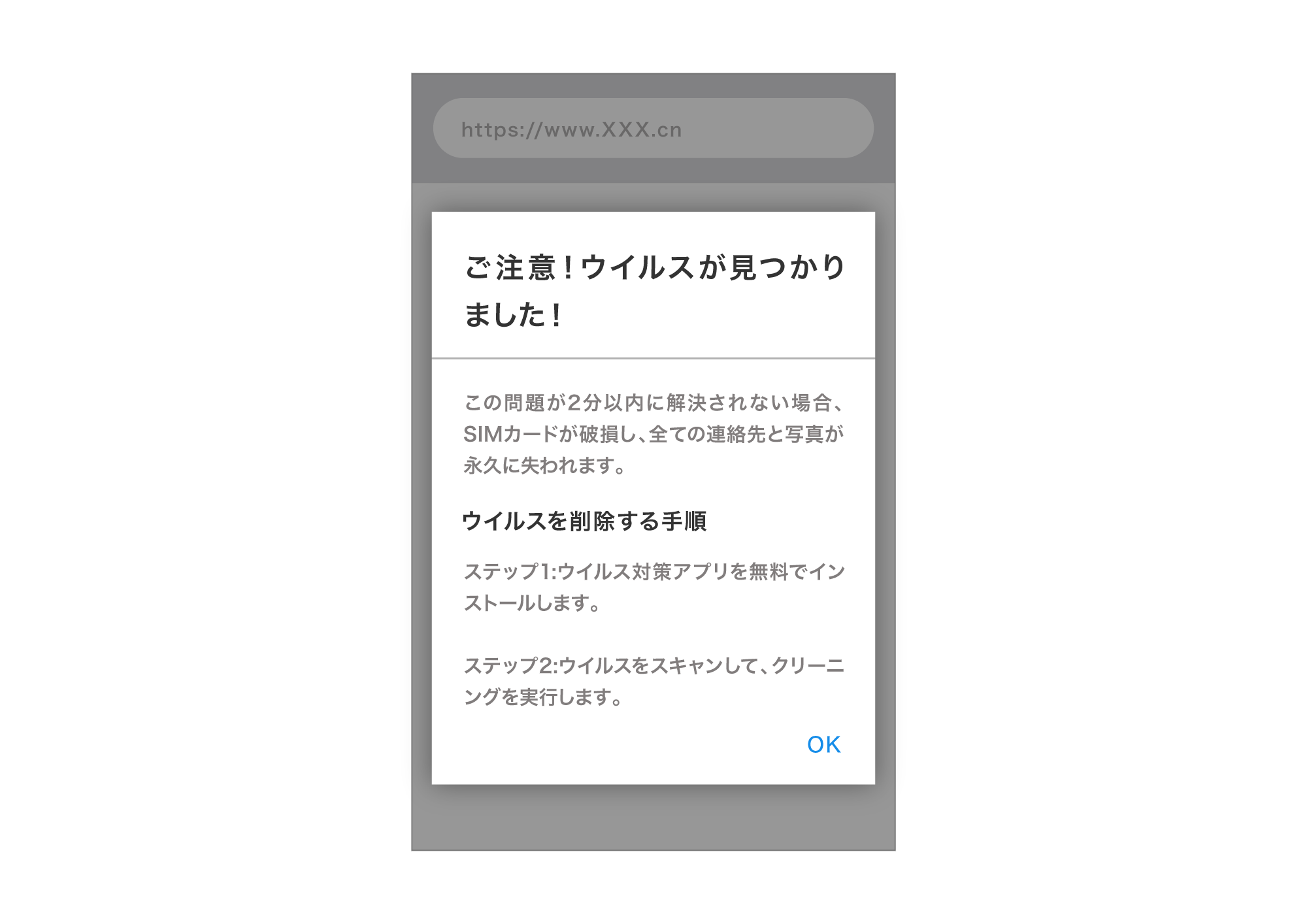

スマホに警告画面が表示される

スマホを使っていると、突然「ウイルスに感染しています!」や「スマホが危険な状態です!」といった警告画面が表示されることがあります。多くの場合、偽のウイルススキャンが実行されているように見せかけ、数秒後に「深刻な問題が見つかりました」「今すぐ修正してください」といったメッセージが表示されます。

しかし、このようなメッセージが表示されても、ほとんどの場合は実際にスマホがウイルスに感染しているわけではありません。偽物の警告である可能性が高いため、メッセージの内容を信用しすぎないようにしましょう。

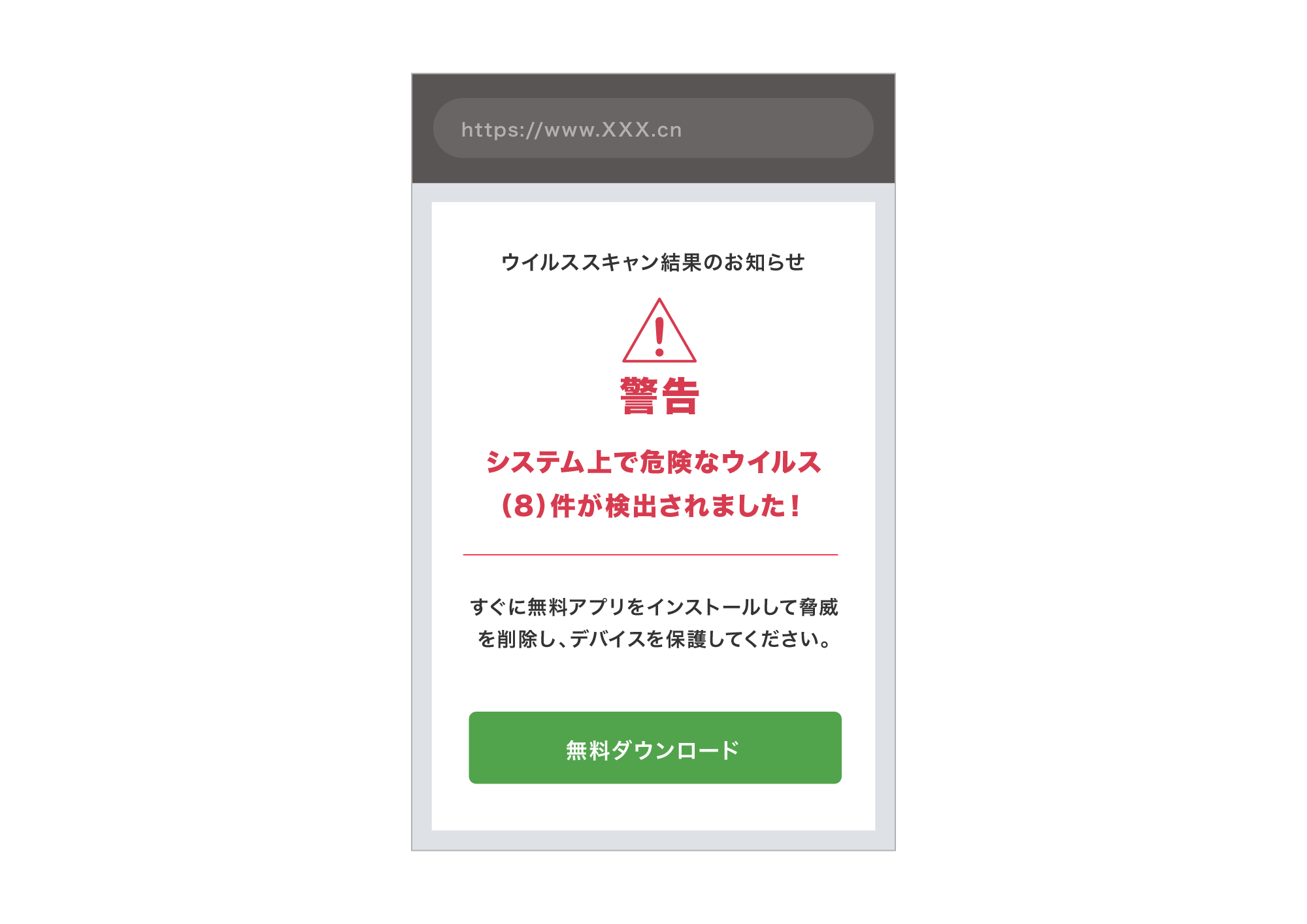

特定のアプリをインストールさせる

偽のウイルス警告は、特定のアプリをインストールさせることを目的としていることが多いです。例えば、「今すぐ修復するにはこのアプリをインストールしてください」といったメッセージが表示されます。

しかし、誘導先のアプリは、不正な広告を大量に表示したり、ユーザーの個人情報を収集したりするものがほとんどです。特に、公式のアプリストアではなく、不審なサイトからダウンロードを求められた場合、危険性が非常に高いため、絶対にインストールしないようにしましょう。

自動継続課金(サブスクリプション)に登録させる

偽のウイルス警告を利用した詐欺の中には、ユーザーを気づかないうちに自動継続課金(サブスクリプション)に登録させる手口もあります。「毎週1,000円」という高額な利用料金が設定されているケースもあるため、安易にアプリをインストールしないよう注意しましょう。

アプリの自動継続課金は、基本的には削除しただけでは解約されません。万が一、不審なアプリをインストールしてしまった場合は、アプリを削除するとともに、速やかに解約手続きを行いましょう。

本物と偽物はどのように見分けるのか

偽のウイルス警告にはいくつかの特徴があります。一つ目は、極端に緊急性を強調する表現です。「今すぐ対処しないと危険」「○時間以内に対応を」などと煽ります。

二つ目は、遷移先でアプリのダウンロードや個人情報の入力を求めることです。本物のセキュリティ警告では、こうした指示は行われません。また、不自然な日本語が使われている場合も偽物の可能性が高いです。

見分け方については以下の記事でも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

「ウイルスに感染しています!」といったスマホ画面に表示される警告は本物?

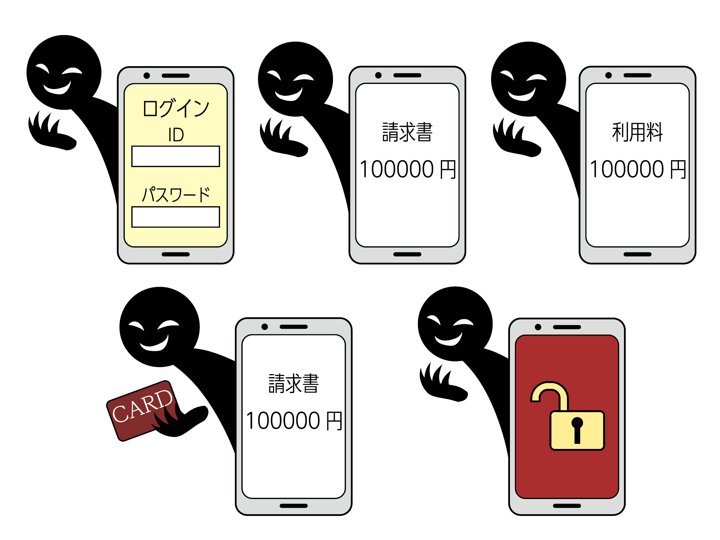

偽物のウイルス警告(広告)に騙された場合の対処法

偽物のウイルス警告に騙されてしまった場合は、迅速な対応が重要です。

警告表示の内容や、遷移先の記載に従ってアプリをダウンロードしてしまった場合は、速やかにそのアプリをアンインストールしてください。併せて、そのアプリがサブスクリプション型の課金を行っていないかを確認し、課金される仕組みになっている場合は以下の方法でサブスクリプションをキャンセルしましょう。

【Androidの場合】

- Google Playストアアプリを開く

- 右上のプロフィールアイコンをタップ

- [お支払いと定期購入] → [定期購入]の順にタップ

- 解約する定期購入を選択

- [定期購入を解約]をタップ

【iPhoneの場合】

- 「設定」>「[自分の名前]」>「サブスクリプション」を選択

- 「サブスクリプションの編集」で「サブスクリプションをキャンセル」を選択

また、警告表示の遷移先で名前やメールアドレス、パスワードなどの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにそれらの情報を変更します。特にほかのサービスでも同じパスワードを使用している場合は、被害を最小限にするためすべて変更したほうがあんしんです。

銀行口座やクレジットカードの情報を入力してしまった場合は、まずは不正利用の履歴がないか確認しましょう。次に、入力してしまった口座のある銀行やクレジットカード会社に連絡し、必要であれば利用の停止などを依頼しましょう。

これらの対処を行った後も、しばらくの間は自分のアカウントや金融取引に不審な動きがないか注意深く監視することが大切です。少しでも不審な点があれば、すぐに関係機関に連絡して対応を求めましょう。

スマホがウイルスに感染した可能性がある兆候

スマホに表示されるウイルス警告は多くの場合偽物です。しかし、実際にウイルスに感染した場合の症状を知らないと、いざというときに警告が本物かどうか判断が難しいかもしれません。

そのため、以下ではウイルス感染の可能性を示す主な症状について解説します。前述した「本物と偽物はどのように見分けるのか」で解説した内容と併せて、警告表示を見分ける際に参考にしてみてください。

スマホの動作が重い・熱くなる

スマホの動作が急に重くなったり、本体が異常に熱くなったりする場合は、ウイルス感染の可能性があります。ウイルスが知らないうちに動き続けることで、スマホの処理能力が無駄に使われ、動作が遅くなったり、メモリが不足したりする原因になります。また、個人情報を勝手に外部へ送ることで、さらに負荷がかかっているケースも少なくありません。

また、ウイルスの活動によってCPUの使用率が上がると、本体の温度が上昇することも少なくありません。異常な熱で本体が熱くなる場合は、ウイルス感染の兆候である可能性があります。ただし、これらの症状はほかの要因でも起こり得るため、他の症状と併せて総合的な判断が必要です。

バッテリーの減りが早くなった

スマホのバッテリーの減りが急に早くなった場合も、ウイルス感染の可能性を疑ってください。ウイルスはバックグラウンドで不要な処理を行うため、バッテリーを著しく消耗させます。具体的には、データの送受信やほかのデバイスへの中継といった活動を行っている可能性が考えられます。

しかし、バッテリーの消耗については経年劣化によるものも想定されるため、他の症状と併せて総合的な判断をしましょう。

スマホが勝手に操作される

スマホが勝手に操作されているのは、ウイルス感染の明確な兆候の一つです。たとえば、自分で操作していないのに突然アプリが開いたり、知らないうちに設定が変更されたりすることがあります。ほかにも、知らないアプリが勝手にインストールされる、カメラやマイクが突然起動する、見覚えのないメールやSMSが勝手に送信されるなどの症状が現れることがあります。

警告文や広告のポップアップが頻繁に出る

ウイルス感染の警告表示やポップアップ広告の表示頻度が異常に増えた場合には、ウイルス感染の可能性があります。前述したとおり、警告画面の多くは偽物であるケースがほとんどですが、頻繁に表示される場合はウイルス感染を疑いましょう。

頻繁に警告文や広告のポップアップが表示される場合は、悪意のあるアドウェアによる感染の可能性が考えられます。アドウェアには合法のアドウェアもありますが、なかにはユーザーに意図的に不利益をもたらすように設計されている悪意のあるアドウェアも存在します。

悪意のあるアドウェアはアプリをインストールする際にスマホへと侵入し、ウイルス感染させます。これにより端末がハッキングされたり、情報漏洩してしまったりというリスクも生じます。

身に覚えのないアプリが入っている

悪意のあるウイルスは、ユーザーの知らないうちにアプリをインストールすることがあります。スマホに身に覚えのないアプリが入っている場合は、ウイルス感染の可能性があるでしょう。

不正なアプリは個人情報を盗み取ったり、ほかのマルウェアのインストールをしたりなどさまざまなリスクがあります。

身に覚えのないアプリを発見した場合は、まずアプリの使用データ量を確認しましょう。通常よりも大量のデータを使用しているアプリは、不正な活動を行っている可能性があります。

スマホがウイルス感染した疑いがある場合は?

スマホがウイルスに感染した疑いがある場合、迅速かつ適切な対応が重要です。感染の拡大を防ぎ、個人情報の流出リスクを最小限に抑えるため、以下の手順を実行しましょう。

インターネットの接続を切る

スマホがウイルスに感染した疑いがある場合、最初に行うべき対策はインターネット接続を切断することです。これによりウイルスの活動を制限して、個人情報の漏洩リスクを軽減できます。

具体的な手順としては、まずWi-Fiとモバイルデータ通信の両方をOFFにしましょう。あるいは機内モードをONにすることで、すべての通信を一度に遮断することも可能です。

ただし、これら措置は一時的なものです。接続を切った後に他のデバイスなどで対処法を調べ、対処すべきことを確認しておくことが賢明です。

ウイルスに感染しているアプリやファイルを削除する

セキュリティアプリなどを活用し、ウイルスの感染源をチェックしましょう。

ウイルスに感染したアプリやファイルは、個人情報の盗難や端末の不正操作などの危険性があるため、速やかにアンインストールを行いましょう。

また、見覚えがないアプリを見つけた場合には、すぐにアンインストールするのが賢明です。

パスワードを変更する

ウイルス感染が疑われる場合は、SNSや登録サービスのパスワードの変更を行う必要があります。特に注意が必要なのは「キーロガー」と呼ばれる、ユーザーのキー入力を記録して、パスワードを盗み取るウイルスです。

また、二段階認証を設定していない場合は、この機会に設定することをおすすめします。アカウントの不正ログインリスクを大幅に軽減できるでしょう。

スマホを初期化する

ウイルスの駆除が困難な場合は、最終手段としてスマホの初期化も検討してください。初期化によって端末内のすべてのデータが消去され、ウイルスも同時に除去されます。

ただし、初期化する前にバックアップを取る際は注意が必要です。不正なアプリやファイルまでバックアップしてしまうと、初期化しても問題が解決しない可能性があります。そのため、バックアップを取る前に、怪しいアプリはすべてアンインストールしておくことをおすすめします。

初期化後は最新のOSをインストールして、必要最小限のアプリのみを慎重にインストールしていくことで、安全な状態を維持できます。

スマホをウイルスの感染から守る対策法

スマホをウイルスから守るには、日頃から対策しておくことが重要です。以下では具体的な対策法について紹介します。

OSやアプリを最新の状態に保つ

スマホのOSやアプリを常に最新の状態に保つことは、ウイルス対策において非常に重要です。OSやアプリの更新には新機能の追加だけでなく、セキュリティ上の脆弱性を修正するアップデートも含まれてるためです。

更新を忘れないようにするには、自動アップデート機能をONにしましょう。多くのスマホでは、設定メニューからOSやアプリの自動更新を有効にできます。

セキュリティ対策サービスを活用する

セキュリティ対策サービスは、スマホをさまざまなリスクから守る効果的な方法の一つです。ウイルスを検知した場合に通知してくれるだけでなく、危険なサイトにアクセスしようとした際に防いでくれます。

ドコモの「あんしんセキュリティ」には「危険サイト対策」機能があり、閲覧しているWebページが危険だと判断した場合に警告表示し、アクセスをブロックしてくれます。これにより、フィッシングサイトや不正なソフトウェアをダウンロードさせる悪意のあるサイトへのアクセスを未然に防止できます。

定期的にバックアップを取る

スマホのウイルス感染によるデータ損失を防ぐためには、定期的にバックアップを取ることが重要です。バックアップには、クラウドサービスを利用する方法と、パソコンや外部ストレージに保存する方法があります。

クラウドに保存しておけば、スマホの故障時やウイルス感染でデータが破損した場合でも復元できるため便利です。しかし、不正アクセスのリスクもあるため、複雑なパスワードの設定や二段階認証を有効にしましょう。

バックアップは月に1回が推奨され、特に写真や重要なデータが増えたときはすぐに行うことが理想的です。

怪しいアプリはインストールしない

ウイルスはアプリのインストール時に感染するケースもあるため、怪しいアプリの利用は控えましょう。特に怪しい広告表示からインストールを誘導されたアプリは、ウイルスを含んでいる可能性があるため、利用を避けたほうが賢明です。

安全性を確保するため、アプリはApp StoreやGoogle Playなどの公式アプリストアからインストールしましょう。公式ストアに掲載されているアプリは、セキュリティ基準をクリアしているため、一定の安全性が担保されています。

また、アプリをインストールする前にレビューや評価を確認することも大事です。多くのユーザーから高評価を得ているアプリは、比較的安全である可能性が高いといえます。

身に覚えのない送信元からのメールやSMSは開かない

近年、メールやSMSを利用したフィッシング詐欺やマルウェア配布などの被害が増加しています。手口は年々巧妙化しており、自分が普段利用しているサービスなどを装い、本物に似せたデザインや文面で配信される手口が増えています。

身に覚えがない送信元からメールやSMSが届いた場合、安易に開かないようにしましょう。特に本文に記載されているURLには注意してください。フィッシングサイトへのアクセスや、マルウェアをダウンロードさせる目的で設置されている可能性があります。

不審なメッセージを受け取った場合は、すぐに削除することをおすすめします。また、知人や会社からのメッセージだと思われる場合でも、内容に不自然な点がある場合はメールやSMS以外の手段で送信者に確認を取るようにしましょう。

公共Wi-Fiの利用を避ける

公共施設などに設置してある無料Wi-Fiを活用してインターネットに接続することも、ウイルスに感染するリスクがあります。公共の施設などで提供されているフリーWi-Fiは暗号化されていない場合が多く、第三者が通信内容を傍受できます。

悪意のある第三者が公式のWi-Fiになりすまし、似たようなWi-Fiを設置すると、誤って接続してしまったユーザーは偽のサイトに誘導されます。偽サイト上で不正なURLにアクセスすることで、ウイルス感染してしまうという事例があります。

どうしても公共のWi-Fiを使用しなければいけない場合には、個人情報を入力するなどの行為は避けましょう。

まとめ

スマホにウイルス感染を告げる広告の多くは偽物です。このような広告に騙されないよう、冷静に対応することが重要です。

もし誤ってアプリをインストールしてしまった場合は、すぐにアンインストールし、セキュリティアプリなどで感染元を特定し、削除しましょう。日頃からウイルス対策として、信頼できるアプリのみをインストールし、OSやアプリを最新の状態に保つことが大切です。

また、セキュリティアプリを活用して怪しいサイトへのアクセスを防ぐような対策も併せて行うことで、ウイルス感染のリスクを減らすことができます。複数の方法を組み合わせて対策を行い、安全な環境でスマホを利用しましょう。