何もしていないのにiPhoneが熱いのはなぜ?

何もしていないのにiPhoneが熱くなっていることに気づき、故障やウイルス感染が心配になった方もいるでしょう。しかし、iPhoneが熱くなっていても故障しているとは限りません。

本記事では、iPhoneが熱くなる理由や、発熱によるリスクについてわかりやすく解説します。やってはいけない冷却方法や、具体的な対処法にも触れますので、ぜひ参考にしてください。

目次

何もしていないのにiPhoneが熱くなる理由とは

何もしていないのにiPhoneが熱くなる原因として、外気温の影響やデバイスの状態、セキュリティ上の問題などが挙げられます。以下に代表的な4つの原因について解説します。

高温環境で使用している

iPhoneのフレームには金属が使用されており、以下のような環境では使用していなくても本体が熱くなることがあります。

- 気温や室温が高い場所

- 窓際や車のダッシュボードなど、直射日光があたる場所

- ストーブやこたつなどの暖房器具の近く

特に車内の気温は、夏場になると50℃以上になることがあり、車内への置き忘れはiPhoneが熱くなる理由の一つです。また、Apple公式サイトによると、iPhoneは0℃~35℃の温度範囲での使用することが推奨されているため、極端な高温下での使用は避けるのが賢明です。

バッテリーが劣化している

バッテリーの劣化もiPhoneが高温になる理由の一つです。充電する際に熱が生じるのは自然なことですが、バッテリーは熱に弱く、充電を繰り返すと劣化し、さらに熱を帯びやすくなります。特に充電しながらiPhoneを使用すると、バッテリーの劣化が早まります。

バッテリーは消耗品であり、経年劣化は避けられません。バッテリーは使用していくうちに最大容量が徐々に低下していきます。一般的に、バッテリーの最大容量が80%以下になっている場合は、バッテリーの経年劣化が発熱の原因である可能性があります。

なお、iPhoneのバッテリーの最大容量を確認する手順は以下のとおりです。この機会に、お手持ちのiPhoneの状態を確認してみてください。

- 「設定」アプリをタップする

- 「バッテリー」をタップする

- 「バッテリーの状態と充電」をタップする

熱がこもりやすいケースを使用している

iPhoneが熱くなる理由として、熱がこもりやすいケースの装着も考えられます。

iPhoneの内部にはパソコンの冷却ファンのような仕組みはなく、発生した熱は本体から外に放出するように設計されています。そのため、通気性に欠ける素材や厚手のケースを装着していると、iPhoneの放熱が妨げられ、本体が熱くなってしまいます。

ケースの装着には本体の損傷を防ぐメリットがありますが、一方でiPhoneの放熱を妨げてしまう側面があることを知っておきましょう。

ウイルス感染の疑い

iPhoneを操作していないのに本体が熱くなる場合、ウイルスに感染している可能性も否定できません。

ウイルスに感染するとバックグラウンド(スマホを操作していない状態)で、知らないうちに不審な動作が行われることがあります。たとえば、バックグラウンド(スマホを操作していない状態)で不正なプログラムを仕掛けた人のサーバーとデータ通信していると、その負荷によってiPhoneが熱くなるというケースも考えられるでしょう。

データのやり取りやアプリの動作には「CPU(シーピーユー)」というiPhoneの頭脳のような部品が使われます。ウイルスに感染すると、不正なデータ通信によりCPUが働き続けることになり、iPhoneの発熱につながるのです。

iPhoneはセキュリティに配慮された製品ですが、ウイルスや感染させるための手口も進化するため、感染の可能性はゼロではありません。なお、iPhoneのシステムを不正に変更する、いわゆる「脱獄行為」を行うとiOSが正常に機能しなくなるため、ウイルス感染のリスクが高まります。

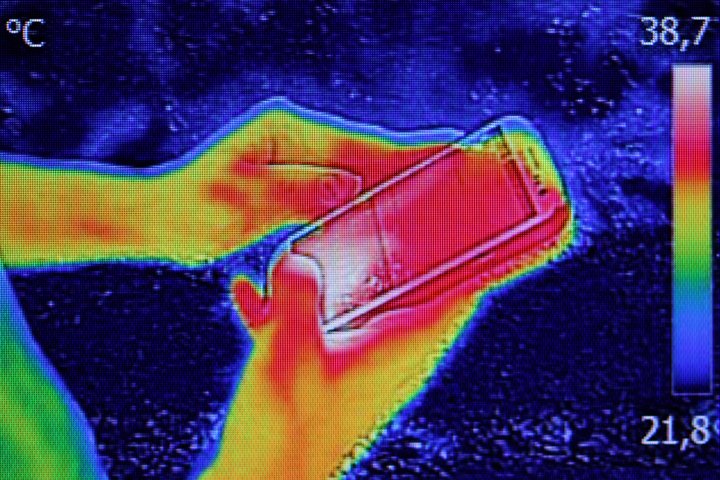

iPhoneの発熱に伴うリスクとは

何もしていなくてもiPhoneが熱くなることはありますが、警告画面が表示されるほど熱くなった場合には、深刻な問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。ここで発熱に伴う主なリスクを把握しておきましょう。

電源がつかなくなるリスク

iPhoneは高温になると、内部のシステムを守るために動作を制限するように設計されています。たとえば、ディスプレイが暗くなる、カメラ機能が使えなくなることが挙げられます。

さらに、長時間熱いままになると意図せず電源が落ちたり、再起動ができなくなったりする可能性もあります。急に電源が落ちると作業中のデータが失われてしまうリスクもあるため、重要な作業を行っているときは、iPhoneが過度に熱くならないように注意が必要です。

バッテリーの発火リスク

iPhoneに使用されているリチウムイオンバッテリーは安全に使えるような設計になっていますが、熱に弱いという特徴があり、熱い状態が続くとダメージを受けて劣化します。劣化が進んだバッテリーは膨張し、この状態で衝撃を受けると発火するおそれもあり、大変危険です。

iPhoneが熱くなる要因として、バッテリーの劣化が想定される場合は、iPhoneを安全に使用するためにもバッテリーの交換を検討しましょう。交換の目安の一つとして、バッテリーの最大容量が80%以下になっていることが挙げられます。

やってはいけないiPhoneの冷却方法

iPhoneの熱が気になっても、保冷剤を当てたり、冷蔵庫に入れたりなどの急激に冷やす方法は避けるようにしましょう。急激な温度変化が生じるとiPhoneの内部が結露する可能性があり、水分にデリケートな電子部品が破損する可能性があるためです。

iPhoneには、熱くなりすぎた際に内部のシステムを守るための機能も備わっています。慌てずに次に紹介する対処法を試してください。

iPhoneが熱くなった場合の対処法

iPhoneが熱くなる原因はさまざまですが、大きくわけると「ウイルス感染以外が原因の場合」と「ウイルス感染が原因の場合」の2つに分類できます。それぞれで適切な対処法が異なるため、原因に合わせた対応が必要です。

何も操作していないときだけでなく、操作中に発熱が気になる場合にも有効な方法を以下に紹介しますので、ぜひ試してみてください。

ウイルス感染以外が原因と考えられる場合

ウイルス感染以外が原因でiPhoneが熱くなっている場合は、以下の3つの方法で解決できるでしょう。

電源を切り自然に温度が下がるのを待つ

まずは電源を切り、涼しい場所に置いて自然に熱が冷めるのを待ちます。iPhoneの放熱を妨げないように、ケースは外しておき、充電もしないようにすることがポイントです。

なお、急激な温度変化は故障につながるリスクがあるため、保冷剤や冷蔵庫は使用せず、あくまで自然に温度が下がるのを待つようにしましょう。

バッテリーやスマホケースを交換する

前述のとおり、バッテリーの劣化はiPhoneが熱くなる主な原因の一つです。バッテリーの経年劣化が考えられる場合には、交換を検討しましょう。

装着中のケースについても、熱がこもって気になる場合には、iPhoneの放熱を妨げないような素材や形状のものに変えてみるのも一つの手です。

ストレージ容量を整理する

ストレージの空き容量が少なくなるとCPUにかかる負荷が大きくなるため、iPhoneが高温になることがあります。この場合、使用していないアプリや不要な写真データを整理して、ストレージに余裕を持たせることで発熱を抑えることが可能です。

iPhoneのストレージ使用量を確認する手順は、以下のとおりです。

- 「設定」アプリをタップする

- 「一般」をタップする

- 「iPhoneストレージ」をタップする

アプリごとの使用容量を確認しながら、効率的に整理を進めましょう。

ウイルス感染が原因と考えられる場合

前述した対処法を試してもiPhoneの発熱が改善されない場合、ウイルス感染の可能性を考える必要があります。以下のセキュリティ対策を行い、iPhoneを安全な状態に保ちましょう。

不審なアプリや身に覚えのない構成プロファイルは削除する

ウイルスに感染すると、不正なアプリやプログラムがバックグラウンド上で動作し続けるため、CPUの負荷が高まりiPhoneが発熱することがあります。そのため、見覚えのない不審なアプリや構成プロファイルを見つけたら、すぐに削除しましょう。

構成プロファイルの確認・削除手順は、以下のとおりです。

- 「設定」アプリをタップする

- 「一般」をタップする

- 「VPNとデバイス管理」をタップする

なお、iOSのバージョンによって操作方法が異なる場合があるため、公式サイトやマニュアルなどから正確な手順を確認するようにしてください。

iOSやアプリを最新版にアップデートする

iOSやアプリのアップデート情報をチェックし、最新版があればアップデートを行ってください。iOSやアプリのアップデートには、ユーザーの利便性を高める目的のほか、システムの不具合やセキュリティ上の課題点の修正も含まれることがあるためです。

ウイルス感染を防ぐためにも、iOSやアプリは最新の状態を保つようにしましょう。また、自動アップデート機能をONにしておくと、更新のし忘れを防ぐこともできます。

まとめ

iPhoneの発熱の原因は、室温やバッテリー劣化などによる外的要因と、ウイルスなどの内的要因など多岐にわたるため、原因に合わせた対処法を実施しましょう。もし、ウイルス感染による発熱が考えられる際は、不審なアプリ・構成プロファイルの削除を行うだけでなく、アプリやiOSのアップデートを試してみてください。

近年では、ウイルスに感染させる手口が巧妙化しており、Webサイト閲覧中に表示される偽のセキュリティ警告などから危険サイトにアクセスさせ、不審なアプリをインストールさせる手口も発生しています。そのため、セキュリティ対策サービスなどを活用して、ウイルス感染や危険サイトにアクセスしてしまうリスクを減らすことが大切です。

ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」は「危険サイト対策」機能が搭載されており、偽サイトやウイルス配布サイトを検知して警告を表示し、アクセスをブロックしてくれます。不審なアプリのインストールを促すような危険サイトへのアクセスも避けられるため、ウイルス感染のリスクを減らすことができます。セキュリティアプリを活用しながら、リスクに備えましょう。