【事例紹介】インターネット詐欺の手口とは?被害に遭ったときの対処方法も解説

スマホの普及や機能の進化に伴い、WebサイトやSNSを悪用した詐欺の手口はますます多様化・巧妙化しています。被害に遭った場合は個人情報が盗まれたり、お金を騙し取られたりする可能性があるため、多様化・巧妙化するインターネット詐欺の手口を知っておくことは、重要な対策にもつながります。

この記事では、インターネット詐欺の事例や手口、被害に遭ったときの対処法について解説します。インターネット詐欺から身を守るためにぜひ参考にしてください。

目次

【事例】インターネット詐欺の手口

インターネット詐欺には、さまざまな種類が存在します。ここでは、代表的なインターネット詐欺の手口に加えて被害の事例を紹介します。

SNS型投資詐欺

SNS型投資詐欺とは、ターゲットに対して「必ず利益を得られる」というような文言で投資話を持ち掛け、最終的に金銭などを騙し取る詐欺のことです。

詐欺師側はまず、ターゲット宛に著名人の名前・写真などを悪用した偽の投資広告や、「絶対に儲かる」「確実に利益が発生する」などのメッセージを送り、SNSへ誘導します。誘導したSNS上で投資に関するやりとりを行ってターゲットを信用させ、投資金や出金手数料などの名目で金銭を振り込ませる手口です。

被害者のなかには、詐欺と気づかず1,000万円以上のお金を振り込んでしまったケースもあります。警察庁の調査によると、SNS型投資詐欺は高齢者層を中心に被害が拡大しており、男女ともに50代・60代での被害が半数を超えています。

引用:警察庁「SNS型投資詐欺 | 最新の詐欺 | 警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ」

たとえば、60代男性が被害に遭った事例があります。60代の男性は、インターネットで見かけた投資広告をきっかけに、SNSでアシスタントを名乗る人物とつながり、「金の投資価値が高い」と誘われて指定口座に入金しました。専用サイトで運用利益が表示されると、「先生(著名人)の指示ならもっと儲けることができます」と勧められ、繰り返し入金を求められた結果、最終的に約6,300万円を騙し取られる事態となりました。

SNS型ロマンス詐欺

SNS型ロマンス詐欺とは、SNSやマッチングアプリなどで知り合った人と直接会うことなくメッセージをやりとりし、恋愛感情や親近感を抱かせて金銭を騙し取る詐欺のことです。

詐欺師は、ターゲットに「2人の将来のために投資をはじめよう」「会いたいから旅費を送ってほしい」「荷物を送るから手数料を払ってほしい」といったメッセージを送り、お金を振り込ませます。警察庁の調査によるとSNS型ロマンス詐欺は、男性では50~60代、女性では40~50代の人の被害が多いことがわかっています。

引用:警察庁「SNS型ロマンス詐欺 | 最新の詐欺 | 警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ」

実際にSNS型ロマンス詐欺被害に遭った50代男性の事例を紹介します。50代男性はある日、マッチングアプリ上で女性と出会いました。SNSで連絡を取り合ううちに、恋愛感情を抱くようになります。女性から「費用をかけずに儲けられる」とインターネットショップの運営を勧められた男性は、「販売商品の仕入れ・販売利益の出金時に必要になる保証金」という名目で、合計約3300万円を騙し取られてしまいました。

情報商材・副業詐欺

情報商材・副業詐欺とは、「条件がよい在宅ワークの求人情報」や「簡単にお金を手に入れる方法」などの文句でターゲットを見つけ、高額な初期投資や情報商材の料金を求める詐欺のことです。詐欺師とやりとりするなかで自分の氏名や住所などを伝えてしまった場合、個人情報が流出するおそれもあります。

合計100万円を借金して指定口座に振り込んでしまった20代女性の事例を紹介します。20代女性はある日、動画投稿サイトの広告をきっかけに副業サイトへアクセスし、無料通話アプリで友だち登録を行いました。そして、案内された約2,000円の情報商材を購入すると、事業者から「アフィリエイトや動画配信サービスの仲介ビジネスで儲ける方法を教える。あなたには手っ取り早く儲かる約200万円のサポートプランがおすすめ」と勧められます。

お金がないことを理由に女性は断りましたが、「貸金業者で借金する方法を教えるのでスマホに遠隔操作アプリを入れるように」と指示され、従うことにしました。いわれるがままスマホを操作し、2社の貸金業者から50万円ずつ合計100万円を借金し、指定先の個人口座に振り込んでしまいました。

チケット詐欺

チケット詐欺とは、コンサート・舞台・スポーツ観戦などのチケットを販売すると嘘をつき、SNS上で個人取引して金銭を振り込ませる詐欺のことです。「チケット代の支払いを急かす」「お金を支払ったあと連絡がつかなくなる」といった特徴があります。

なお、2019年よりチケット不正転売禁止法が施行されており、特定興行入場券の不正転売や不正転売目的の譲り受けは禁止されています。そのため、チケットは公式の販売サイトや興行主から許可を得ているWebサイトで購入しましょう。

ここで、チケット詐欺被害に遭った10代男性の事例を紹介します。10代男性はある日、SNSで知り合った個人からチケットを2枚譲り受けるため、コード決済サービスを使って合計約5万円を送金します。事前に相手の住所・氏名・電話番号を確認して電話による会話も行っていたものの、送金直後にSNSをブロックされて連絡が取れなくなってしまいました。

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺とは、実在する企業や機関、サービスになりすましてメールを送信し、偽サイトへと誘導したあと、クレジットカード番号や銀行口座番号といった個人情報を騙し取る詐欺のことです。

実際にクレジットカード会社を装い、以下のような件名でメールが送られた事例があります。

- ○○クレジットカード年会費のお支払い方法に問題がございます

- 【緊急通知】○○クレジットカードセキュリティ更新のお知らせ

- 【ご注意】○○クレジットカードの不正使用疑惑のセキュリティチェック

- カードセキュリティの緊急アップデート:◯◯クレジットカードの保護について

- ○○クレジットカード:不正使用疑惑のセキュリティチェック

このように緊急性やユーザーの不安を煽る表現が用いられるため、決して慌てずに冷静に対処することが重要です。

フィッシングメールを悪用した事例については以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

フィッシングメールの被害を防ぐ5つの対策法│届いた場合の対処法も解説

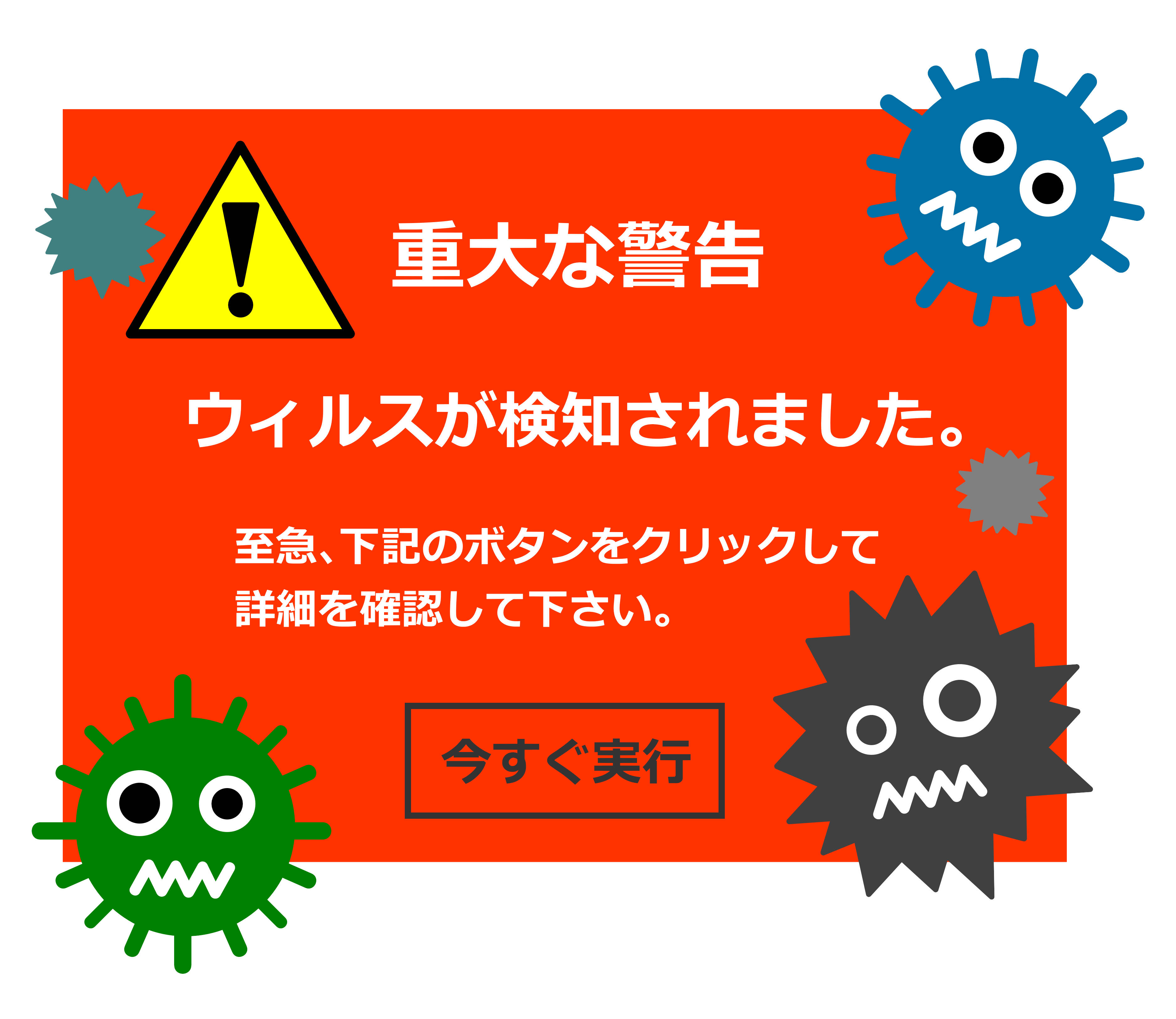

ワンクリック詐欺

ワンクリック詐欺とは、Webサイトやメールなどに記載されているURLにアクセスしただけで、一方的に「登録完了」といった画面やポップアップ広告などが表示され、登録料金の支払いを求められる手口の詐欺です。

ワンクリック詐欺の実際の事例を紹介します。ワンクリック詐欺に遭った被害者は当時、パソコンで有料サイトのコンテンツを閲覧しようとしていました。しかし、年齢認証のページが表示されてしまい、誤って表示画面をダブルクリックすると、すぐに会員登録完了とされてしまいます。慌ててメールで退会申請したところ、「入会済みで料金が発生している。支払わなければ解約手続きはできない」と高額料金を請求するメッセージの返信があり、パソコンを起動するたびにメッセージが現れて消せなくなってしまいました。

スマホでの事例についてはこちらの記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

無料動画を見ようとしたらシャッター音が!証拠の顔写真を撮られた!?

架空請求詐欺

架空請求詐欺とは、被害者に身に覚えのない請求メールを送って「法的処置」「裁判」などの言葉で不安を煽り、実際には発生していない料金の支払いを求める詐欺のことです。

実際の架空請求メールの内容には、「総合情報サイトの登録料金5,000円が長期未納となっている。明日の正午までに電話窓口への連絡がない場合、裁判による強制執行を行う」といった脅迫的な表現が使われた事例があります。

ネット通販詐欺

ネット通販詐欺とは、人気商品の割引販売を装って集客し、代金を前払いさせた上で商品を送らない、または別の商品を送る手口の詐欺です。

実際に警察庁に寄せられた相談事例を紹介します。被害者は、ほしい商品を安く販売しているショッピングサイトを見つけたため注文し、メールで指定された振込先口座に代金を振り込みました。その後、到着予定日を過ぎても商品が届かないため、メールで問い合わせたものの返信がなく、メールアドレス以外の連絡先はわからないため連絡が取れない状況になってしまった、という被害事例がありました。

インターネット詐欺被害に遭った場合の対処方法

ここでは、インターネット詐欺被害に遭った際の対処法について解説します。

クレジットカード会社や金融機関に連絡する

インターネット詐欺の手口により、Webサイトでの入力やメール、電話などによってクレジットカード情報や口座情報を伝えてしまった場合、クレジットカード会社や銀行に報告しましょう。不正利用を防ぐために、クレジットカードや口座の凍結、またはキャンセル手続きを行う必要があります。

また、クレジットカード会社や銀行に連絡する前に、不正な使用履歴がないかどうかも確認しておくとよいでしょう。

IDとパスワードを変更する

ID・パスワードなどを入力して詐欺師にログイン情報を提供してしまった場合、不正ログインを防ぐためにすぐにパスワードを変更しましょう。

また、同じパスワードをほかのサービスで使い回ししている場合、二次被害を防ぐために各サービスのパスワードの変更も必要です。

警察や消費者ホットラインに相談する

インターネット詐欺被害に遭ったときは、警察やサイバー犯罪相談窓口に通報し、法的な対応を検討しましょう。詐欺は重大な犯罪行為であり、十分な証拠があれば警察が動く可能性があります。

また、「消費者ホットライン」では、詐欺被害に関する相談を無料で受け付けています。専門の相談員から適切なアドバイスを受けることも有効な手段です。

まとめ

インターネット詐欺の事例は、多岐にわたります。被害に遭ってしまったときは、必要に応じてクレジットカード会社・金融機関・警察などに相談しましょう。流出したIDやパスワードを速やかに変更するなどの適切な対処も、被害を最小限に抑えるために大切です。

インターネット詐欺によるリスクを低減するためには、セキュリティ対策サービスの活用がおすすめです。閲覧しようとしているWebサイトが偽サイトやウイルス配布サイトなどの危険なサイトだった場合に警告を表示してくれる機能があるため、誤って危険なWebサイトにアクセスしてしまうリスクを減らせます。

ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」には、「危険サイト対策」機能が搭載されており、詐欺サイトやウイルス配布サイトなどの危険なサイトへのアクセスをブロックできます。また、「迷惑メール対策」や「迷惑SMS対策」の機能も備わっており、迷惑と判定されたメッセージは自動的に専用フォルダに振り分けられ、開封することなく不審なメッセージを削除できるため、詐欺に遭うリスクを低減できます。

日々進化する詐欺の手口に対応するためにも、セキュリティ対策サービスの活用による詐欺防止対策をおすすめします。