サポート詐欺の手口とは?未然に防ぐための対策や対処法を解説

サポート詐欺は偽の警告メッセージをスマホやパソコンの画面に表示させ、ユーザーから金銭を騙し取る悪質な詐欺です。偽の警告メッセージの指示に従ってしまうと、悪意ある人たちに個人情報を盗まれたり、遠隔操作ソフトをインストールさせられたりする可能性があります。

本記事では、サポート詐欺の具体的な手口や被害を未然に防ぐための対策、万が一被害に遭ってしまった場合の対処法について詳しく解説します。

目次

サポート詐欺の主な手口

サポート詐欺では、偽のウイルス感染画面や警告音を使用し、ユーザーの不安を煽ることで悪意ある人たちの指示に従わせる手口が代表的です。ここでは、サポート詐欺の具体的な手口について紹介します。

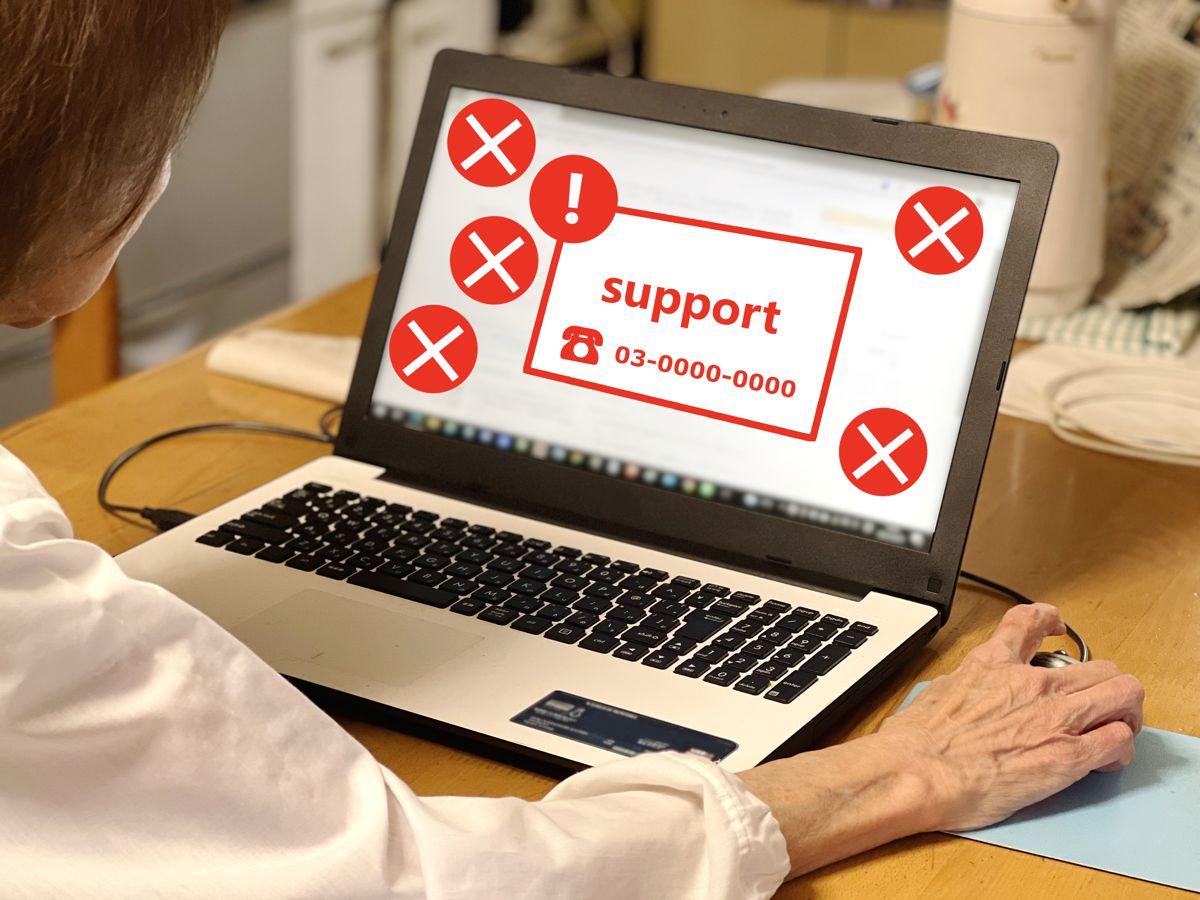

偽の警告メッセージが表示される

サポート詐欺の手口のひとつに、偽の警告メッセージをユーザーの端末に表示させる方法があります。これは、不審な広告や不正なサイト(アダルトサイトや違法ダウンロードサイトなど)へのアクセスがきっかけで発生することが多いです。また、フィッシングメールに記載されたURLにアクセスすることで、偽の警告画面が表示されるケースもあります。

警告画面には「あなたのスマートフォンで悪質なウイルスが検出されました」「システムが破損しました」などと表示され、深刻なトラブルが発生したかのように装います。しかし、これらのメッセージは単なる偽の警告であり、実際には問題が発生していないことがほとんどです。また、ユーザーの信頼を得るために、実在する企業のロゴやデザインを模倣した画面が使用されることもあります。

偽のサポート窓口に電話をするよう促される

偽の警告画面には、「今すぐサポートに連絡してください」といった文言とともに、電話番号が記載されていることがあります。ユーザーがその番号に電話をかけると、悪意ある人たちが「サポート担当者」を名乗って応対し、「ウイルスを除去するために有料のサポート契約が必要です」などと説明します。

そして、悪意ある人たちはクレジットカード決済や電子マネーでの支払いを求め、ユーザーから金銭を騙し取ります。また、遠隔操作ソフトのインストールを指示するケースもあり、ユーザーがそれを実行すると、端末を乗っ取られる危険があります。たとえば遠隔操作を許可してしまうと、オンラインバンキングの情報を盗まれたり、不正送金されたりするリスクが高まるため、決して指示に従わないようにしましょう。

サポート詐欺の偽広告画面の消し方や、被害に遭った際の対処法の詳細については以下の記事でもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

サポート詐欺の被害を未然に防ぐための対策

サポート詐欺の被害を防ぐためには、事前の対策が重要です。悪意ある人たちは偽の警告画面や偽のサポート窓口を用いて、ユーザーを騙そうとします。

ここでは、サポート詐欺の被害を未然に防ぐための具体的な対策について紹介します。

OSやアプリを最新のバージョンに保つ

ウイルス感染のリスクを減らすために、OSやアプリを常に最新の状態にしておくことが重要です。OSやアプリのアップデートは、セキュリティ上の脆弱性や不具合を修正する役割を果たします。サイバー攻撃の多くは、こうした脆弱性を悪用して侵入するため、定期的にアップデートを行うことでリスクを軽減できます。

OSやブラウザ、セキュリティアプリ・ソフトなどの重要なシステムは、常に最新の状態に保つことが推奨されます。更新し忘れを防ぐために、自動更新機能を有効にするのも効果的です。アップデートを怠ると、攻撃を受けるリスクが高まるため、定期的な確認と適用を習慣づけましょう。

セキュリティ対策サービスを活用する

不審なサイトへのアクセスを防ぐために、セキュリティ対策サービスを活用するのも有効な手段です。ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」には「危険サイト対策」機能が搭載されており、閲覧しようとしているサイトが偽の警告メッセージを出すような危険なサイトである場合に警告を表示します。これにより、サポート詐欺の被害に遭うリスクを低減することが可能です。

また、同プランの「迷惑電話対策」機能では、発信先の番号が詐欺業者のものだった場合に自動で警告画面を表示します。そのため、詐欺業者に電話をかける前に気づくことができ、被害を未然に防ぐ可能性が高まります。

事前に体験してみる

サポート詐欺の被害を防ぐためには、実際に詐欺画面の対処法を体験しておくことも有効です。PCを利用している場合、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が提供する「偽セキュリティ警告(サポート詐欺)画面の閉じ方体験サイト」を活用できます。このサイトでは、実際の詐欺画面を模した警告メッセージが表示され、閉じる操作を繰り返し練習することが可能です。

詐欺画面を突然目にすると、不安や焦りから冷静な判断が難しくなることがあります。しかし、事前に対処法を学んでおけば、万が一の事態でも落ち着いた対応がしやすいです。実際の被害に遭う前に、こうしたシミュレーションを活用し、詐欺への耐性を高めることをおすすめします。

サポート詐欺の警告画面が表示されたら

サポート詐欺の警告画面が表示されると、突然の警告音や「ウイルスに感染しました」といったメッセージに驚いてしまうかもしれません。しかし、警告画面に惑わされず、冷静に対処することが重要です。

ここでは、サポート詐欺の警告画面が表示された際の適切な対応方法を紹介します。

警告画面を閉じる

偽のセキュリティ警告画面が表示された場合、まずはブラウザやブラウザアプリを終了することが重要です。通常の操作で閉じられる場合は、そのまま閉じて問題ありません。

【Androidの場合】

- ホーム画面下のナビゲーションバーで「■」「|||」「Ξ」などをタップする。

- 起動中アプリの一覧が表示されます。左右にスワイプしてアプリを選択し、終了するアプリを下から上へスワイプする。

※ナビゲーションバーが非表示の場合は、画面を下から上へスワイプし、そのまま長押しすることで起動中アプリの一覧が表示されます。

※起動中のアプリが縦に連なって表示される機種もあります。その場合は左右にスワイプしてアプリを終了します。詳しくはご利用中の機種のマニュアルをご確認ください。

【iPhoneの場合】

- 画面下から上方向にスワイプし、画面中央付近で止める。

- 開いているアプリからブラウザアプリを探す。

- 該当のアプリを上方向にスワイプする。

終了できない場合は、ブラウザを強制終了するか、スマホを再起動しましょう。

【PCのブラウザ終了方法】

- 「ESC」キーを長押ししてブラウザの「×」をクリックする。

- もしくは「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押してタスクマネージャを開き、ブラウザを選んで「タスクの終了」を選ぶ。

警告画面の指示に従わない

偽のセキュリティ警告画面には「今すぐこの番号に電話してください」といった指示が表示されることがありますが、その番号に電話をかけてはいけません。また、「ウイルスを除去するために、このアプリをインストールしてください」と促されることもありますが、アプリをインストールすると端末が遠隔操作されたり、個人情報を盗まれたりするおそれがあるため、指示には従わないようにしましょう。

もし誤って指示に従ってしまい、アプリやソフトウェアをインストールしてしまった場合は、すぐにネットワークを切断してください。Wi-Fiやモバイルデータ通信をOFFにすることで、ネットワークを通じた遠隔操作を無効化でき、乗っ取りや情報漏洩のリスクを抑えることができます。

その後、セキュリティアプリやソフトを使ってウイルススキャンを実施し、不審なアプリやソフトウェアをアンインストールしてください。怪しいアプリが削除できない場合は、デバイスを初期化することも検討しましょう。

サポート詐欺に遭ってしまったら

サポート詐欺の被害に遭ってしまった場合、速やかに適切な対応を取ることが重要です。ここでは、サポート詐欺に遭ってしまった場合の具体的な対応方法を紹介します。

警察に通報・相談する

サポート詐欺の被害に遭った場合は、すぐに最寄りの警察署へ通報・相談しましょう。警察へ報告する際には、詐欺に関する証拠をできるだけ多く準備することが大切です。たとえば、偽のセキュリティ警告画面のスクリーンショットや、詐欺業者との通話履歴、インストールした不審なアプリやソフトウェアの情報などを記録しておくと、被害の詳細を正確に伝えることができます。

また、警察庁のWebサイトでは、各都道府県警察の連絡先や警察署の一覧が掲載されており、最寄りの警察署を調べることができます。相談をする際は、サポート詐欺に関する具体的な被害状況を説明し、どのような対応が可能かを確認してください。詐欺の手口や被害の状況を警察に報告することで、同様の被害が拡大するのを防ぐ手助けにもなります。

クレジットカード会社などに連絡する

サポート詐欺の被害に遭い、クレジットカードや電子マネーで支払いをしてしまった場合は、速やかにクレジットカード会社や電子マネーの管理会社に連絡しましょう。

クレジットカードで支払いを行った場合は、クレジットカード会社に問い合わせることで支払いを停止できる可能性があります。特に、不正請求が疑われる場合は、返金対応が可能かどうかも確認してみるとよいでしょう。電子マネーでの支払いの場合も、管理会社に連絡し、決済手続きを停止できるか相談してください。

なお、クレジットカード会社や管理会社に連絡する際は、取引履歴や支払い日時を整理しておくと、スムーズに対応してもらいやすくなります。

まとめ

サポート詐欺は、偽のセキュリティ警告画面や警告音でユーザーの不安を煽り、偽のサポート窓口へ誘導して金銭を騙し取る手口です。

被害を防ぐためには、不審なサイトへのアクセスを避ける、セキュリティ対策を徹底する、OSやアプリを最新の状態に保つなどの対策が重要です。また、IPAが提供する体験サイトを活用し、詐欺画面への対処法を事前に学んでおくことも有効です。

万が一、サポート詐欺に遭ってしまった場合は、警察に通報・相談し、被害の証拠をできる限り保存しておくことが大切です。また、クレジットカードや電子マネーで支払いをしてしまった場合は、速やかにクレジットカード会社や管理会社に連絡し、決済の停止や返金の可否を確認しましょう。冷静に対応することで、被害の拡大を防ぐことができます。