【ネット通販】詐欺サイトの見分け方とは?被害に遭った場合の対処法を紹介

近年、ネット通販の詐欺サイトによる被害が増えています。詐欺サイトを利用すると、代金を支払ったのに商品が届かなかったり、偽物が届いたりといったトラブルが起こるリスクがあるため注意が必要です。

この記事では、詐欺サイトの見分け方や被害に遭った場合の対処法を解説します。詐欺サイトを避け、安全にネット通販を利用するためにもぜひ参考にしてください。

目次

ネット通販における詐欺サイトとは

ネット通販の詐欺サイトとは、消費者をだますことを目的に正規サイトを装った偽物のサイトを指します。注文しても商品が届かないケースや、注文した商品と異なる商品が届くケースなど、報告されている事例はさまざまです。

詐欺サイトの被害に遭うとどうなるのか?

ネット通販の詐欺サイトを利用した場合「代金を支払ったのに商品が届かない」「注文した商品と別の商品が届いた」「正規品を購入したはずなのに模造品が届いた」といった状況になり、金銭的な被害に遭うことがあります。

また、代金の返金やキャンセルを求めても応じなかったり、運営元と連絡が取れなかったりするなどのケースもあるでしょう。さらに、注文時に登録したクレジットカード情報といった個人情報が盗まれる可能性もあります。盗まれた情報はほかの犯罪に悪用されるケースもあるため、被害に遭わないためにも早い段階で不審な点に気づくことが大切です。

ネット通販の詐欺サイトの見分け方

詐欺サイトを利用しないためには、閲覧しているサイトを適切に見極めることが大切です。以下では、詐欺サイトの見分け方について紹介します。

ブランド品が激安で販売されていないか

ほかのネット通販サイトと比べ、ブランド品を大幅に値下げして販売している場合は詐欺サイトの可能性が高いでしょう。

たとえば、「在庫残りわずか」「タイムセール終了まで残り〇〇分」といったように、ユーザーに購入を煽る文言を使用して、ブランド商品を安価に販売している場合は注意が必要です。「今買わないと売り切れてしまう」という心理が働くと、焦って購入してしまい、冷静な判断ができないケースがあります。

サイトのURLが不自然ではないか・暗号化されているのか

詐欺サイトを見分ける際には、サイトのURLが不自然ではないか確認することが大切です。たとえば、「.xyz」「.org」「.top」といったドメインは、詐欺サイトで使用されることがあります。

また、通販サイトでは商品を購入する際に個人情報を入力するため、データの暗号化を行うのが一般的です。正規の通販サイトであれば、通信データの暗号化が可能となるSSL証明書が発行されています。そのため、SSL証明書がない通販サイトの利用は避けるようにしましょう。SSL証明書が発行されているかどうか見極めるには、URLの冒頭を確認してみてください。「https」ではなく「http」の場合は、通信データが暗号化されていません。

しかし、こうしたドメインを使っているサイトがすべて詐欺サイトというわけではないため、ほかの要素と併せて総合的に判断することが大切です。

サイト内の日本語に違和感がないか

詐欺サイトか否か見分けるには、サイト内の日本語表記を確認するのも重要なポイントです。詐欺サイトでは、機械翻訳されたような不自然な日本語を使っているケースがよくあります。特に下記のような特徴が見られる場合は、詐欺サイトである可能性が高いでしょう。

少しでも違和感を覚えたら、利用を避けるようにしましょう。

販売元の企業情報が明記されているか

販売元企業の企業名や電話番号、問い合わせのメールアドレスなどの情報が明記されていない場合も、詐欺サイトである可能性が高いでしょう。すぐに商品を購入せずに、まずは会社概要ページに下記の項目が記載されているか確認してみてください。

- 企業名

- 企業の住所

- 電話番号

ただし、なかには虚偽の会社情報を記載している詐欺サイトもあります。会社概要に以下の特徴がないか確認することも大切です。

- 記載されている住所と郵便番号が一致しない

- 電話番号を検索しても会社情報が出てこない

- Google mapで調べても会社名や住所が出てこない

このような不審な点がある場合は詐欺サイトの疑いがあるため、利用を避けましょう。

支払い方法が限定されていないか

通販サイトでは消費者にとっての利便性を考慮して、複数の支払い方法を用意しているのが一般的ですが、詐欺サイトは「銀行振り込み・クレジットカードのみ」などのように支払方法が限定されている場合があります。

また、複数の支払い方法が選択できたとしても、注文後に銀行振り込みを指定されることもあります。また、振込先の名義が法人名義でない場合も注意が必要です。このような場合は詐欺サイトの可能性があるため、利用しないようにしましょう。

返品・交換のポリシーが明記されているか

返品・交換ポリシーとは、購入者が商品を返品したい場合に取るべき手続きを定めたルールのことです。通常は、返品・交換が可能な条件や返送料の負担、返品に関する問い合わせ受付時間などが返品・交換ポリシーに明記されています。

返品・交換に関する条件が明記されておらず「返品や交換は一切受け付けない」と記載されている場合は、通販サイトとしての信頼性が低いと考えられるでしょう。

上記のような見分け方をもとに判断することで、詐欺サイトの利用リスクを減らすことができますが、その一方で正規サイトを完全に模倣した、ユーザーが見分けられないような詐欺サイトも存在する、という点を覚えておきましょう。そのため、詐欺サイトを利用しないようにするには「公式サイトであるかを念入りに確認する」「ブックマークしておいた公式サイトからアクセスする」などの行動を普段から心がけるようにしてください。

ネット通販の詐欺サイトを利用してしまった場合の対処法

誤って詐欺サイトを利用した場合は、落ち着いて冷静に対処する必要があります。以下では具体的な対処法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

クレジットカード会社や金融機関に連絡する

決済時にクレジットカード番号や銀行口座番号を入力してしまった場合は、不正利用される可能性があります。まずはアプリやネットバンキングなどで不正な利用履歴・送金履歴などがないか確認し、不正利用の有無にかかわらず速やかにクレジットカード会社や銀行に連絡しましょう。事情を説明し、クレジットカードや口座の利用停止を依頼してください。

IDとパスワードを変更する

詐欺サイトで入力したIDやパスワードをほかのアカウントでも使用している場合は、すぐに変更してください。IDとパスワードをそのままにしておくと、不正ログインやアカウント乗っ取りなどの二次被害に遭うリスクがあります。

アカウントのセキュリティを強化するには、二段階認証を設定しておくのがおすすめです。ワンタイムパスワードや指紋認証など、パスワード以外の認証も設定しておけば、万が一パスワードが盗み取られたとしても被害が拡大するのを防ぐことができます。

警察や消費者ホットラインに相談する

詐欺サイトによる被害に遭った場合は、警察やサイバー犯罪相談窓口に通報し、法的な対応を検討してください。通報の際には、詐欺サイトのURLや画像などの資料を用意しておくと役立ちます。

また、消費者ホットラインに相談するのも1つの方法です。消費者トラブルに関するアドバイスだけでなく、詐欺サイトなどで被害に遭った場合の対策も教えてくれます。

まとめ

詐欺サイトを見分けるには、商品価格やサイトの日本語表現、URLなどに不審な点がないかよく確認することが大切です。しかし、本物に近い詐欺サイトも存在するため、だまされてしまうケースも少なくありません。そのような場合に役立つのがセキュリティ対策サービスです。

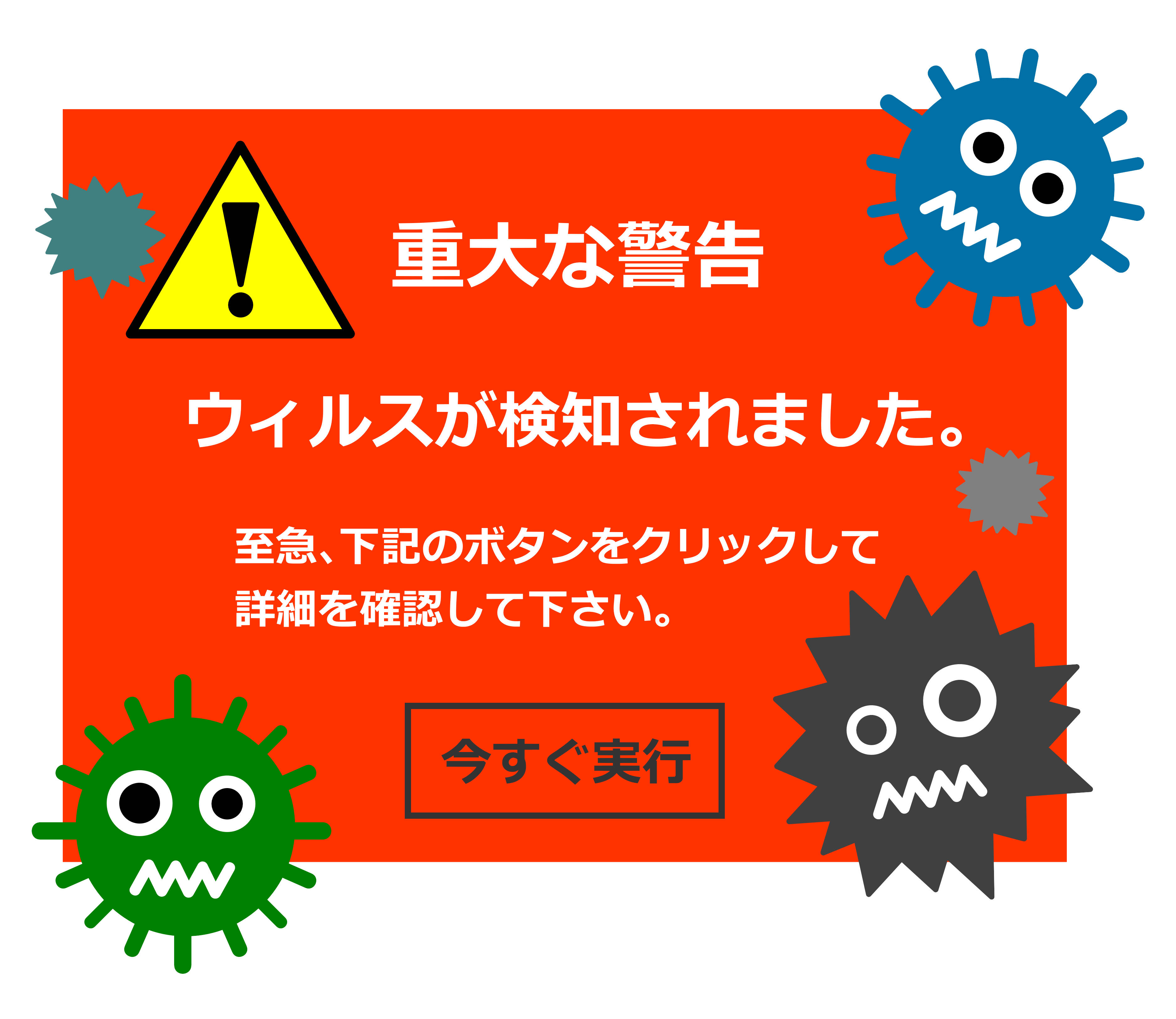

ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」の「危険サイト対策」機能は、閲覧しようとしている通販サイトが危険な詐欺サイトだった場合に警告を表示してくれます。危険サイトへのアクセスによるリスクを減らしたい方は、ぜひ活用をご検討ください。